Accueil>Qui doute de la science ?

23.05.2025

Qui doute de la science ?

Il serait naïf de croire la France à l’abri du « scientoscepticisme ». Si le niveau d’éducation ou de religiosité sont devenus moins déterminants pour expliquer ces attitudes, l’instrumentalisation politique des questions scientifiques sème le doute.

Emiliano Grossman, directeur du Centre de données socio-politiques (CDSP) et chercheur au Centre d'études européennes et de politiques comparées, analyse le phénomène en exploitant une enquête unique conduite et mise à disposition par le CEVIPOF, le CDSP et l'Université de Lorraine : « L’image de la science ».

La science va mal. L’épisode de la pandémie a été l’occasion d’une mobilisation sans précédent contre les mesures de santé publique dans de nombreux pays, éclipsé depuis par les attaques de la seconde administration de Donald Trump contre les sciences du climat, les sciences sociales et l’université en général.

Si les ressorts des attitudes anti-scientifiques varient d’un pays à l’autre et dans le temps, il serait naïf de croire la France à l’abri du scientoscepticisme. Dès lors, se poser la question des fondements de ces positions chez les citoyens semble plus important que jamais.

En France, on dispose d’une enquête très originale, « L’image de la science », qui a été réalisée huit fois entre 1972 et 2021. Celle-ci permet de réaliser des états des lieux des sentiments antiscience et d’interroger l’évolution des déterminants de ces sentiments. Les données sont disponibles sur la banque de données du Centre de données socio-politiques (CDSP).

Les facteurs du scientoscepticisme

Dans les explications traditionnelles, la religion est souvent vue comme la principale rivale de la science, dans la mesure où elle revendique, comme la science, un accès à la vérité profonde des choses qui tolère mal la concurrence. L’éducation, au contraire, a toujours été vue comme la meilleure manière de dépasser les superstitions et donc de nombre d’attitudes anti-scientifiques.

Dans la période récente, on observe en outre une politisation croissante des questions scientifiques, comme l’a bien illustré la pandémie du coronavirus depuis 2020. Ainsi, un nombre croissant de travaux montre qu’un positionnement plus à droite de l’échiquier politique tend à correspondre à des positions plus critiques vis-à-vis des sciences, du moins aux États-Unis.

D’autres explications vont plus loin. Ainsi, des travaux de psychologie tendent à associer les attitudes antiscience à certains traits de personnalité ou à l’appartenance à des groupes sociaux où des discours anti-scientifiques sont courants. La volonté de s’intégrer peut, dans certains cas, amener des individus à s’aligner sur des valeurs collectives qui ne sont pas les leurs au départ, les points de vue anti-vaccins ou climatosceptiques de leur porte-parole, par exemple.

Bien qu’intéressant, ce type d’explication exige des protocoles de recherche exigeants, tels qu'ils sont développés depuis deux out trois décennies. Or les données mentionnées plus haut, récoltées par sondage depuis les années 1970, reposent sur des questionnaires plus simples. Elles permettent néanmoins d’étudier le rapport entre certaines variables plus classiques, comme l’éducation ou la religion et leur influence dans le temps.

Les croyances et les diplômes : des facteurs de moins en moins déterminants

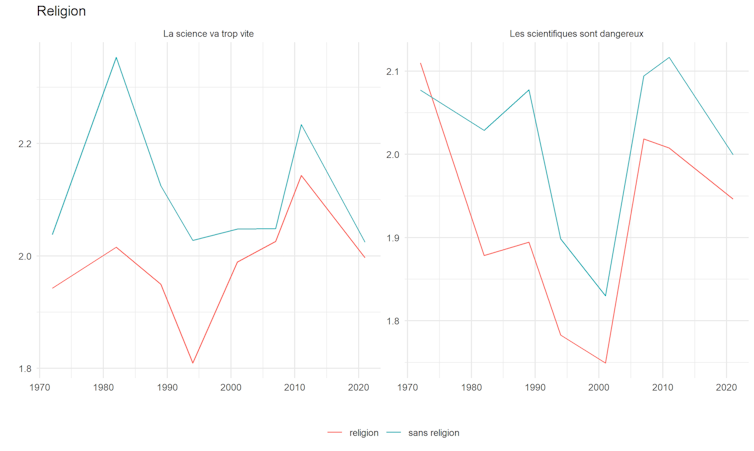

Le graphique présente l’effet de se déclarer « sans religion » sur le degré de soutien à deux affirmations relatives aux sciences.

La première affirme que « les chercheurs scientifiques, par leurs connaissances, ont un pouvoir qui peut les rendre dangereux ». La seconde énonce que « la science s’est développée trop vite par rapport au sens moral de l’homme ».

Graphique 1 : Évolution des attitudes antisciences (1972-2021) en fonction de la religion.

De manière générale, la majorité des répondants sont plutôt d’accord avec les deux affirmations, en moyenne, mais plusieurs tendances de fond se dégagent.

Comme le montre le graphique, le soutien aux deux affirmations diminue dans le temps. C’est vrai pour l’affirmation que la science va trop vite pour le sens moral des hommes, notamment depuis les années 1990. La période qui a suivi l’affaire du « sang contaminé », qui éclate en 1991 par une série de révélations et de reportages est, sans surprise, celle avec les plus fortes positions scientosceptiques. Cependant, depuis cette époque, on assiste à une forme d’embellie.

Deux autres conclusions découlent du graphique. Premièrement, le fait de s’identifier à une religion ou pas est de moins en moins important. Si le soutien aux deux affirmations est très différent selon qu’on se dit religieux ou pas jusqu’aux années 1990, les différences deviennent bien moins nettes depuis. Et il faut souligner que cette convergence s’est faite avant tout par le chemin parcouru par les croyants, plutôt que par l’évolution des non-religieux. Ce sont les premiers qui sont devenus plus « pro-science ».

Graphique 2 : Évolution des attitudes antisciences (1972-2021) en fonction de l'éducation

Le second graphique présente l’effet de l'éducation sur le degré de soutien aux deux mêmes affirmations relatives aux sciences.

On observe que les différences d’appréciation par niveau d’éducation se sont estompées avec le temps. Si les diplômés d’université se distinguent par leur désaccord avec les des deux affirmations potentiellement anti-scientifiques ou scientosceptiques, notamment au cours des années 1980 et 1990, les différences sont moins importantes depuis le début des années 2000. D’une part, les autres catégories éducatives deviennent moins critiques de ces affirmations, mais, d’autre part, les plus diplômés ne s’y opposent plus.

Une distance critique nécessaire

Deux éléments de contexte doivent être précisés.

Alors qu’il n’y a qu’environ 10 % de chaque cohorte, c’est-à-dire les personnes nées dans la même année, qui va à l’université dans les années 1970, ils sont désormais plus de 40 %. En outre, l’obligation scolaire allant jusqu’à 16 ans depuis la fin des années cinquante, il n’y a presque plus de citoyens n’ayant fait que l’école primaire.

Autrement dit, la société dans son ensemble est nettement plus éduquée. Cependant, l’éducation universitaire n’est plus la garantie d’attitudes proscientifiques. Des « affaires » multiples, comme celle, déjà mentionnée, du « sang contaminé », mais aussi celle de la « vache folle », ont montré qu’une confiance aveugle dans la science ou les experts n’est pas souhaitable.

Les trois décennies écoulées depuis n’ont pas démenti la nécessité d’une distance critique – et constructive – de la science et de sa contribution aux politiques publiques. Cela se traduit d’ailleurs aussi dans l’évolution des types de critique. Si l’idée que la science va trop vite pour le sens moral de l’homme est désormais moins répandu, l’affirmation que les scientifiques peuvent abuser du pouvoir que leur procure la science semble résister au temps. Cela fait sans doute écho à la crainte qu'une partie de la recherche scientifique soit essentiellement animée par des intérêts économiques.

Sciento-populisme

Ces quelques observations suggèrent que les attitudes antisciences pourraient être en train de se transformer, devenant plus complexes et multifacétiques. Les déterminants traditionnels comme le niveau d’éducation ou le niveau de religiosité ne sont plus des bons prédicteurs. Ainsi, il est important aussi de regarder les stratégies de politisation délibérée de la science. Les tentatives de plus en plus courantes de remettre en cause la responsabilité de l’homme dans le changement climatique, alors que la science semble assez consensuelle à ce sujet, en est la meilleure illustration.

Or, ces tentatives de remise en cause par des politiciens de premier plan sèment en effet le doute et expliquent sans doute la montée en puissance de positions climatosceptiques dans de nombreux pays.

Dans ce contexte, certains chercheurs parlent de « sciento-populisme ». Dès lors, les recherches sur les attitudes face aux sciences ne peuvent se limiter à l’explication des attitudes individuelles, mais doivent s’intéresser à la circulation des discours scientosceptiques, la politisation ciblée de la science, les possibles usages stratégiques de la science par les pouvoirs publics et, aussi, l’amplification de ces discours par les médias et les réseaux sociaux.![]()

Légende de l'image de couverture : Manifestation anti-vaccins. Mulhouse - France - 31 Juillet 2021. (crédits : NeydtStock/Shutterstock)