Accueil>Quand nos bavardages nourrissent les fake news

26.09.2019

Quand nos bavardages nourrissent les fake news

Par Manon Berriche (médialab de Sciences Po). Que ce soit sur Facebook ou dans un groupe WhatsApp, au téléphone ou au comptoir d’un café, les réactions des individus face aux informations qu’ils reçoivent peuvent être multiples et variées. Or, il est possible qu’au sein de ces niches conversationnelles, la circulation de certaines « fake news » soit favorisée par les bavardages désinhibés et familiers que chacun d’entre nous peut avoir, avec ses proches, dans sa vie quotidienne.

En effet, lors de ces contextes de communication informelle, nous pouvons nous permettre de discuter d’une façon plus relâchée. Il est ainsi probable que nous ne soyons pas forcément vigilants et tatillons sur la crédibilité d’un contenu informationnel car ce qui compte pour nous est d’un tout autre ordre : faire rire nos meilleurs amis ; provoquer notre belle-mère ; ou encore montrer à notre collègue – celui qui sait toujours tout sur tout – que cette fois-ci c’est nous qui avons raison.

Les « fake news » sont massivement likées, commentées et partagées : et alors ?

Lorsque l’on parle du phénomène de la désinformation, il est important de ne pas se focaliser uniquement sur les volumes de « fake news » partagées sur les réseaux sociaux, mais d’étudier également plus finement la manière dont elles sont reçues et interprétées par les individus dans différents contextes de la vie sociale. Et cela pour deux raisons majeures.

Tout d’abord, parce que pris à l’état brut, ces nombres absolus ne veulent pas dire grand-chose. Par exemple, il a été montré que les 20 « fake news » les plus partagées pendant la campagne électorale américaine de 2016 ont suscité 8,7 millions de likes, partages et commentaires sur Facebook.

A priori vertigineux, ce chiffre, qui a soulevé beaucoup d’inquiétudes auprès du grand public en raison de son importante couverture médiatique, a bien moins fière allure si on le met perspective avec le nombre total des interactions des utilisateurs américains du réseau social sur la même période car il ne représente alors plus que 0,006 % !

Ensuite parce que ces traces numériques sont bien laconiques par rapport aux commérages, parlementages ou ergotages que la réception de « fake news » est susceptible d’engendrer dans la vie réelle. Car après tout, est-ce parce qu’une « fake news » a été partagée par des milliers d’internautes que chacun d’entre eux y a cru ?

Ne se peut-il pas au contraire que certains l’aient diffusée pour signaler sa fausseté comme ce fut par exemple le cas pour l’infox ayant désigné Emmanuel Macron comme étant gay ? Ou encore, pour la détourner et s’en moquer auprès de leurs amis ? Difficiles à appréhender, ces questions nécessitent d’aller à la recherche des significations cachées derrière certaines données numériques.

Voilà pourquoi, avant de partir du postulat d’un public naïf et passif, il devient crucial d’étudier davantage les circuits conversationnels de la réception d’informations pour lesquels il existe à ce jour un manque drastique de connaissances.

Un jeu pour mieux comprendre les contextes de communication

Pour explorer cette question, j’ai réalisé une enquête expérimentale dans le cadre d’un travail exploratoire auprès de 15 personnes, pour mon mémoire de fin d’études à Sciences Po, encadré par le sociologue Dominique Cardon. Ce questionnement est aujourd’hui approfondi dans mes recherches doctorales.

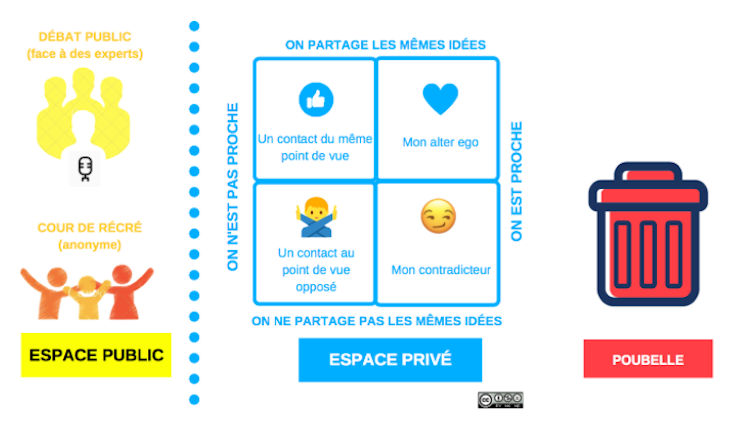

J’ai construit un plateau de jeu comprenant six contextes de communication différents divisés entre :

-

un espace privé, dans lequel chaque participant devait me désigner 4 personnes de son entourage à partir de différents critères (proximité affective et partage des mêmes idées politiques)

-

un espace public comprenant un contexte de débat public face à des experts et un forum de discussion permettant de partager des informations en tout anonymat avec d’autres quidams.

-

une poubelle pour laisser à mes participants la possibilité de ne pas transmettre certaines informations

Pour débuter l’expérience, je présentais à mes participants 24 informations réparties selon quatre catégories :

-

Vraie d’intérêt public

-

Fausse d’intérêt public

-

Vraie sans intérêt public

-

Fausse sans intérêt public

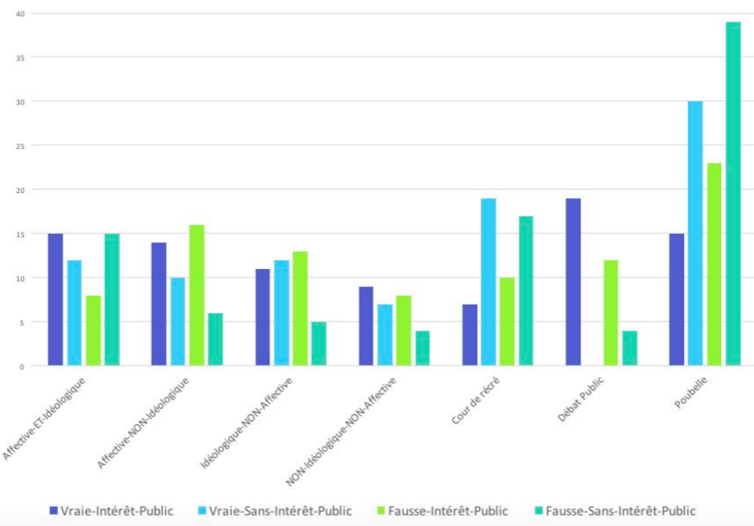

Ensuite, mes participants devaient choisir dans quels contextes de communication ils souhaitaient ou non transmettre ces différentes informations.

Résultats ? Il semblerait que l’on ne parle pas de la même chose dans tous les contextes, à tous les types de destinataires.

Analyser les types de paroles

En fait, les informations fausses et sans intérêt public ont surtout été transmises au sein d’espace de communication aux contraintes de prise de parole très relâchées, par exemple à un·e ami·e très proche qui a la même opinion que nous sur de nombreux sujets ou dans un groupe de conversation dans lequel notre identité peut rester masquée. Pourquoi ?

Probablement parce dans ces contextes, l’on ne risque pas grand-chose à diffuser quelque chose de faux. Et puis surtout parce que l’on ne se préoccupe pas vraiment de la valeur de vérité d’une information car nos conversations sont animées par d’autres motivations et s’apparentent alors davantage à des bavardages cacophoniques mobilisant des registres d’énonciation divers et variés oscillant par exemple de la plaisanterie à la provocation :

« C’est très drôle. À mon avis c’est une fake news mais c’est drôle, ça me fait rire. Que ça soit vrai ou faux je m’en fous, j’en parle. » (Homme, 67 ans, retraité)

« C’est le genre de truc on va sur Fb, Insta, Twitter et compagnie et on se dit : “t’as vu !”. On va en parler 5mn mais sur un ton très léger. C’est pas un discours où on va se poser, où on va faire le pour, le contre. » (Femme, 26 ans, étudiante)

« Ça l’info elle n’est pas crédible non plus. Mais c’est l’espèce de lien que tu t’envoies parfois pour faire marrer. Elle serait réceptive à ce type d’humour. […]

Mais en soit ça serait une espèce de fake news que mon père serait susceptible de lire et qui l’alerterait. Il réagirait au quart de tour, de manière impulsive. On est tellement bombardés de Unes. Je l’enverrai pour l’emmerder. Je lui dirai “regarde il y a encore plus de clandestins qui vont arriver”. Je vérifierai qu’il regarde bien ses sources. […]

Parce que c’est du raz-les-paquerettes. Parce que c’est devenu tellement un “meme” ou un sujet de défouloir que tu te dis “allez, et une de plus” Et pourquoi anonyme ? Ben parce que tu pourrais être méchant. » (Homme, 29 ans, serveur)

La libération de la parole sur les réseaux sociaux

Si le phénomène des « fake news » n’est pas si nouveau et ravive d’une certaine manière les ragots et commérages qui se transmettaient par bouche à oreille dans les coulisses d’un café, sa grande nouveauté aujourd’hui est qu’il peut projeter certains racontages douteux sur le devant de la scène, au sein d’espace à haute visibilité du web comme les groupes Facebook ou les fils de discussions Twitter.

En effet, comme l’explique le sociologue Dominique Cardon, l’essor des réseaux sociaux a libéré la prise de parole en public.

Désormais, tout le monde peut parler de n’importe quoi à n’importe qui, et cela au sein même de l’espace public. De cette manière, les conversations ordinaires des internautes sont venues se greffer aux informations médiatiques diffusées sur le web – lesquelles sont alors devenues des objets de discussions à demi joueuses et moqueuses.

Elles ne sont non plus murmurées, dans des espaces privés, au sein de contextes de communication interpersonnelle, mais désormais exhibées au sein d’espaces de visibilité en « clair-obscur ». Dominique Cardon utilise cette expression pour souligner que, pour autant qu’ils soient visibles, ces bavardages sont remplis de sous-entendus et d’indices complices destinés à n’être compréhensibles que pour un cercle restreint : les proches du réseau relationnel des internautes.

Or cette nouvelle structure de la visibilité a ainsi favorisé l’apparition de nouveaux registres d’énonciation plus familiers et désinhibés.

Des « fake news » qui surfent sur nos bavardages

Seulement voilà, tout en démocratisant la prise de parole, ces circuits conversationnels de l’information peuvent être exploités par certains producteurs de fake news. Enrobées de blagues ou de commentaires affectifs, certaines informations graveleuses ou frauduleuses peuvent en effet s’immiscer, aussi insidieusement qu’un cheval de Troie, dans ces niches conversationnelles.

Le modèle économique des plates-formes joue précisément de cet enchevêtrement entre logiques algorithmiques et dynamiques de sociabilité. En favorisant les contenus qui suscitent le plus d’interactions, les algorithmes de classement de l’information structurent en effet le marché cognitif.

Sans doute est-ce ainsi pour cela que les « fake news » les plus diffusées sur Facebook en France et aux États-Unis ont été surtout des rumeurs grossières et stupéfiantes telles que : « Une femme augmente son quotient intellectuel en buvant du sperme tous les jours pendant un an » ou encore : « Une babysitter a fini aux urgences après avoir inséré le bébé dans son vagin ».

Influencer les Unes des médias traditionnels

Or ces bavardages numériques pourraient finir par imposer des thématiques au débat public en s’infiltrant jusque dans les rédactions, souvent en quête de clics pour monétiser leur audience.

Aux États-Unis, par exemple, une étude de Harvard a montré que certains grands médias traditionnels avaient plus facilement couverts des informations provenant de rumeurs ou de ragots anecdotiques que des faits établis. Cette tendance générale les aurait ainsi incités à se concentrer plus facilement sur les scandales qui ont égrené la campagne présidentielle qu’aux programmes des candidats.

Ainsi, en seulement six jours le New York Times a en effet mis autant de fois à la Une le scandale lié à la boîte e-mail d’Hillary Clinton que toutes les thématiques de son programme publiées au cours des soixante-neuf jours qui ont précédé les élections américaines.

Les contenus douteux glanés çà et là au fil des discussions profitent ainsi de l’autorité des médias traditionnels pour masquer certains enjeux politiques et imposer des sujets tapageurs à la place.

Cette importante restructuration de l’espace public à l’ère du numérique suggère un bouleversement des espaces médiatiques. Mais il ouvre aussi le champ à de nouvelles recherches cruciales pour mieux comprendre l’organisation de ces circuits de l’information.![]()

Manon Berriche, doctorante, médialab de Sciences Po

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.