Accueil>La crise du sida à Berlin : parcourir une ville pour comprendre son histoire

17.05.2024

La crise du sida à Berlin : parcourir une ville pour comprendre son histoire

En parallèle de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie (17 mai), des jeunes chercheuses et chercheurs de Sciences Po ont été conviés toute la semaine à Berlin pour un atelier topographique partant sur les traces de l'histoire de la crise du sida dans la capitale allemande, de 1980 à nos jours. Elissa Mailänder, chercheuse au Centre d'histoire et au Programme d'études sur le genre (PRESAGE) de Sciences Po, a coorganisé et encadré le voyage.

Ce voyage a été conçu en collaboration avec le Centre d'histoire et PRESAGE, ainsi que des partenaires externes : le Centre March Bloch, le Laboratoire ICT / Les Europes dans le monde, l'Institut Covid19-Ad memorial, la Cité du genre et le Laboratoire FRAMESPA. Il est soutenu financièrement par l'Université franco-allemande (UFA).

3 questions à Elissa Mailänder

C'est quoi une randonnée topographique quand on est historienne ou historien ?

Différents quartiers racontent différentes histoires. Pour découvrir les strates temporelles inscrites dans l’espace urbain de la ville-palimpseste qu’est Berlin au XXe siècle, il faut se déplacer. Or marcher dans la ville n’est pas toujours possible. Berlin est une ville huit fois plus étendue que Paris.

Notre guide, Adrian Lehne (docteur en histoire, Freie Universität Berlin) nous avait donc proposé une randonnée à vélo pour nous permettre de nous déplacer et d’explorer Berlin-Est (quartiers de Friedrichshain et de Prenzlauer Berg) pour aller à la recherche des traces des groupes militants gays, lesbiens et queer en RDA et de leur lutte contre le VIH-sida.

La perspective croisée franco-allemande, fondée sur la comparaison métropolitaine entre Paris et Berlin (Ouest et Est), nous plonge ainsi au cœur d’un regard triangulaire, voire transnational. S’il existe aujourd’hui une certaine expertise et une recherche sur le sida, celle-ci se fait le plus souvent dans un cadre national.

Avec cet atelier, nous souhaitons justement décloisonner les perspectives et inviter les jeunes chercheuses et chercheurs à s’ouvrir au regard croisé. Si les situations sociétales étaient a priori comparables entre les deux pays (système de santé public performant, structures sociales, circulations transatlantiques), on note des différences notables. Ainsi, il faut attendre en France la fin de la décennie pour que les pouvoirs publics mettent en place les premières politiques de santé publique, là où en RFA, elles le sont dès les débuts de l’épidémie, en y associant directement les premières organisations de lutte contre la maladie. Par ailleurs, la situation était spécifique à Berlin, où deux régimes de gestion de la maladie se faisaient face avec, pendant longtemps, une négation de l’existence même de la maladie par la RDA.

Pourquoi travailler sur "la crise du sida à Berlin" ?

La maladie du sida se caractérise par un paradoxe. Certes, les discours médiatique et scientifique des années 1980 et 1990 ont fortement marqué les sociétés occidentales, notamment allemande et française. Néanmoins, il ne semble pas y avoir eu de transmission de cette mémoire du sida, et peu de réflexions interdisciplinaires au croisement des sciences humaines, des sciences naturelles et de la médecine y ont été consacrées.

L’actualité de l’épidémie de Covid-19 et les défis posés à la santé publique incitent ainsi à réexaminer avec un œil critique et résolument interdisciplinaire cette autre épidémie : celle du sida dans sa dimension franco-allemande forte qui renvoie à une histoire différenciée des approches et politiques de gestion de la santé publique dans les deux pays ainsi qu’aux visions respectives de la sexualité et de la santé.

L’idée était d’amener à Berlin un groupe d’environ 16 jeunes chercheuses et chercheurs (en master, doctorat ou postdoc) travaillant en France afin d’appréhender, dans un travail interactif sur six jours, la recherche interdisciplinaire sur le sida en Allemagne ainsi que le tissu culturel et associatif sur place. Par-là, nous espérons créer in situ des effets de synergie entre les participants et intervenants et entre les spécialités respectives (au sein des sciences humaines et sociales et des sciences de la santé).

Avec mes collaborateurs Aurélie Denoyer (Centre Marc Bloch Berlin), Patrick Farges (Laboratoire ICT / Les Europes dans le monde, Université Paris Cité) et Mathias Quéré (Institut Covid19-Ad memoriam, Cité du genre d’Université Paris Cité et Laboratoire FRAMESPA, Toulouse) nous voulions offrir un atelier topographique interdisciplinaire, interculturel et international à un public d’experts ou d’intéressés par l’histoire de l’Allemagne.

quel est l'apport de ces six jours de travail pour les étudiantes et étudiants qui y participent ?

L’atelier topographique se déploie autour d’un programme scientifique et culturel situé et ambitieux : il s’agit de mettre en dialogue interdisciplinaire des jeunes chercheuses et chercheurs (en médecine, biologie, histoire, sociologie, sciences politiques, muséologie, études cinématographiques), des chercheuses et chercheurs confirmés et d’autres spécialistes de la question (pédagogie, muséographie, travail social, militantisme).

La visite de lieux (service de santé, musées, archives, associations) ainsi que les “randonnées topographiques” en lien avec une thématique développée au cours de l’atelier font partie intégrante de la manifestation et contribuent à l’appropriation autonome des méthodes et des savoirs par les participantes et participants. Les lieux visités et practiciens / témoins rencontrés incarnent pleinement la vocation topographique de l’atelier (quartier de Schöneberg, cimetière-mémorial, centre d’archive, lieux militants) et permettent un éclairage concret, par le terrain, les lieux et pratiques, qui sont autant de facilitateurs de dialogue et constituent la base d’une réflexion collective. L’atelier topographique s’accompagne également d’un programme culturel lié à la thématique générale de l’atelier.

Le but de cette manifestation est de stimuler un dialogue franco-allemand et trans-institutionnel (Sciences Po, Université Paris Cité, Cité du Genre, Humboldt Universität – dont la Charité, Freie Universität, Technische Universität Berlin, Schwules Museum, archives Spinnboden Lesbische Geschichte, Berliner Aids-Hilfe, St. Matthäus-Kirchhof). Mais ce qui nous tient le plus à cœur est de créer ensemble – participants, intervenants, practiciens – un espace d’apprentissage interactif et de partage de savoir et de méthodes dans un cadre intellectuel résolument inclusif et convivial.

L'expérience topographique

Une randonnée topographique queer

Le voyage a été construit autour de plusieurs jours d'une randonnée urbaine topographique queer créée par Katja Koblitz (ancienne collaboratrice des archives lesbiennes Spinnboden), à la découverte de l'histoire de cette crise sanitaire majeure des années 1980 et 1990 dans la capitale allemande.

Les jeunes participantes et participants ont notamment découvert à Kulmerstrasse 20 le site historique de LAZ (Lesbisches Aktionszenstrum), un des premiers groupes activistes lesbiens, fondé en 1975 et qui fut l'un des premiers lieux de documentation, de collectes d'archives et de discussion sur la maladie dans les années 1980.

Le Ballhaus “Violetta”, un dancing hall dédié à un public queer, lesbien et trans de 1926 à 1932, a aussi accueilli les visiteurs. Enfin, une riche visite du Schwules Museum (musée gay, lesbien et queer), créé en 1985, a été imaginée par Heiko Pollmeier (historien, commissaire d’exposition) et Morgan Lespiaux (doctorante en histoire, Université Paris Cité, et collaboratrice bénévole) sur le thème “Archiver et exposer le VIH”.

Le cimetière Alter Sankt Matthäus Friedhof à Schöneberg, approprié par les militantes et militants LGBT* dès les années 1990 pour commémorer les morts de la communauté, puis l'imposant cube noir érigé en 2008 en hommage aux personnes homosexuelles et queer persécutées par le régime nazi, ont aussi été une étape marquante de cette randonnée.

La randonnée à pied a été complétée par une randonnée à vélo organisée par Adrien Lehne (docteur en histoire, Freie Universität Berlin) sur le sujet “Surely such an epidemic does not stop at the border, HIV/AIDS in the GDR and East Berlin”.

Association, conférence, ciné-club : une plongée intensive

Les participantes et participants de ce voyage historique et géographique ont pu profiter d'autres activités comme la visite de l'association Berliner Aids-Hilfe e. V. ou le débat avec Sébastien Tremblay (postdoctorant en histoire, Universität Flensburg), auteur du livre The Badge of Injury. The Pink Triangle as Global Symbol of Memory. Les résonances artistiques de la crise ont aussi été abordées. Les jeunes chercheuses et chercheurs ont pu bénéficier d'une séance de ciné-club organisée par Anthony Raynal (doctorant en études cinématographiques, Université de Montréal et Sorbonne Nouvelle) sur le sujet “Documenter le sida par l'image”, d'un atelier sur les représentations artistiques et visuelles de la crise du sida par Thibault Boulvain (Assistant Professeur en histoire de l'art, Sciences Po) et d'une conférence-lecture de textes de littérature contemporaine sur le sida par Jean-François Laplénie (Maître de conférences en études germaniques, Sorbonne Université).

Toutes les personnes présentes ont été rassemblées en plusieurs groupes de travail afin de collaborer à différents moments du voyage sur leurs thématiques de recherche.

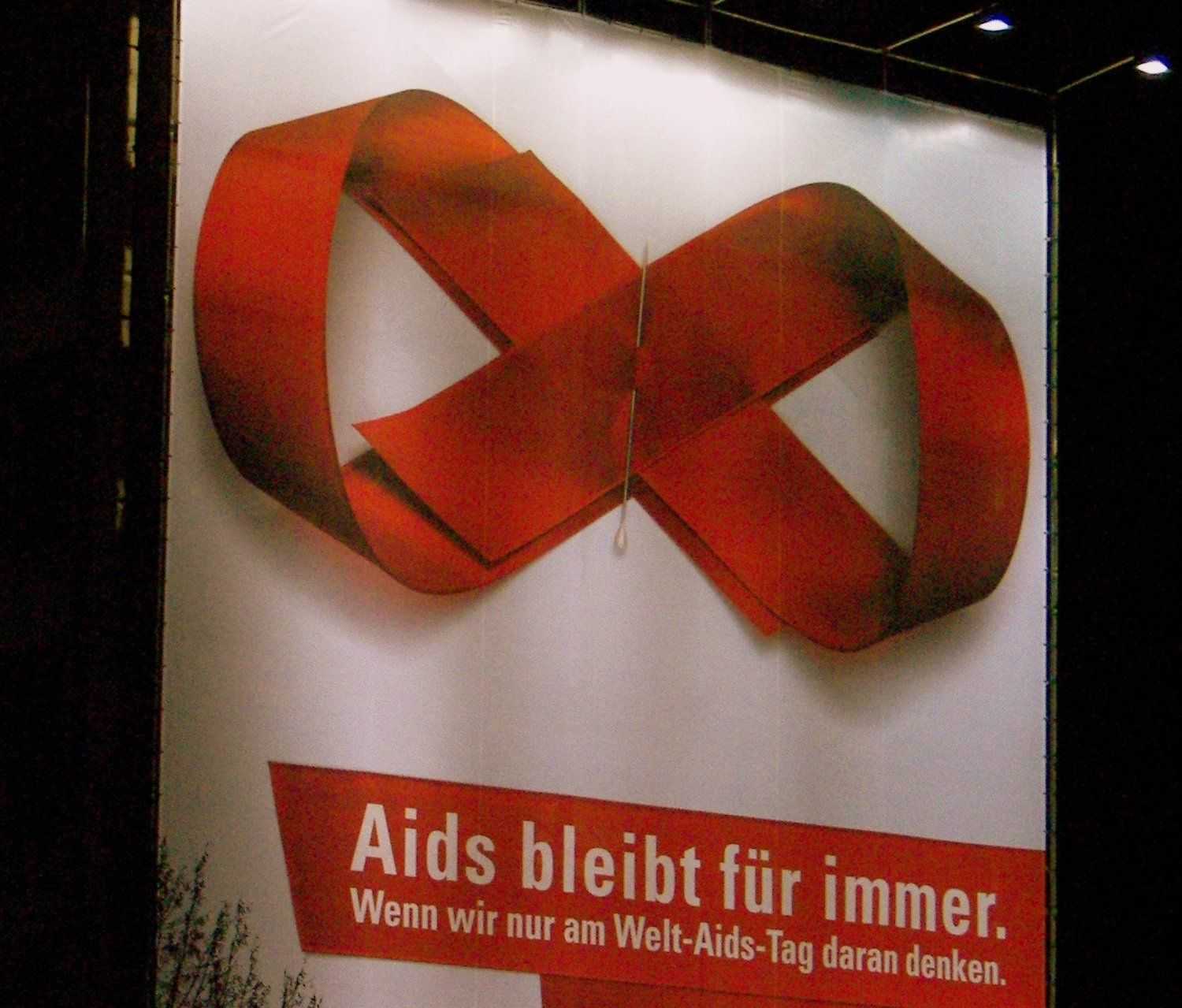

Légende de l'image de couverture : Panneau publicitaire à Berlin "Le SIDA reste à jamais", novembre 2007. (crédits : Luis Gil / flickr)

Journées portes ouvertes 2026

Portes ouvertes bachelor 2026

Venez rencontrer nos équipes et nos étudiants au sein de nos campus en région.

Portes ouvertes masters 2026

Découvrez nos 30 masters et échangez avec les équipes et les étudiants de nos 7 Écoles professionnelles.