Accueil>Intégrité scientifique, intégrité académique : tout ce qu'il faut savoir

08.10.2025

Intégrité scientifique, intégrité académique : tout ce qu'il faut savoir

Une université de recherche comme Sciences Po entend former ses étudiants à des métiers variés tout en postulant qu�’ils seront mieux armées comme citoyens et comme professionnels s’ils ont été formés à la culture scientifique, basée sur l’exercice du doute raisonnable, de la discussion critique collégiale, de l’intégrité scientifique et de sa déclinaison à destination des étudiants : l'intégrité académique.

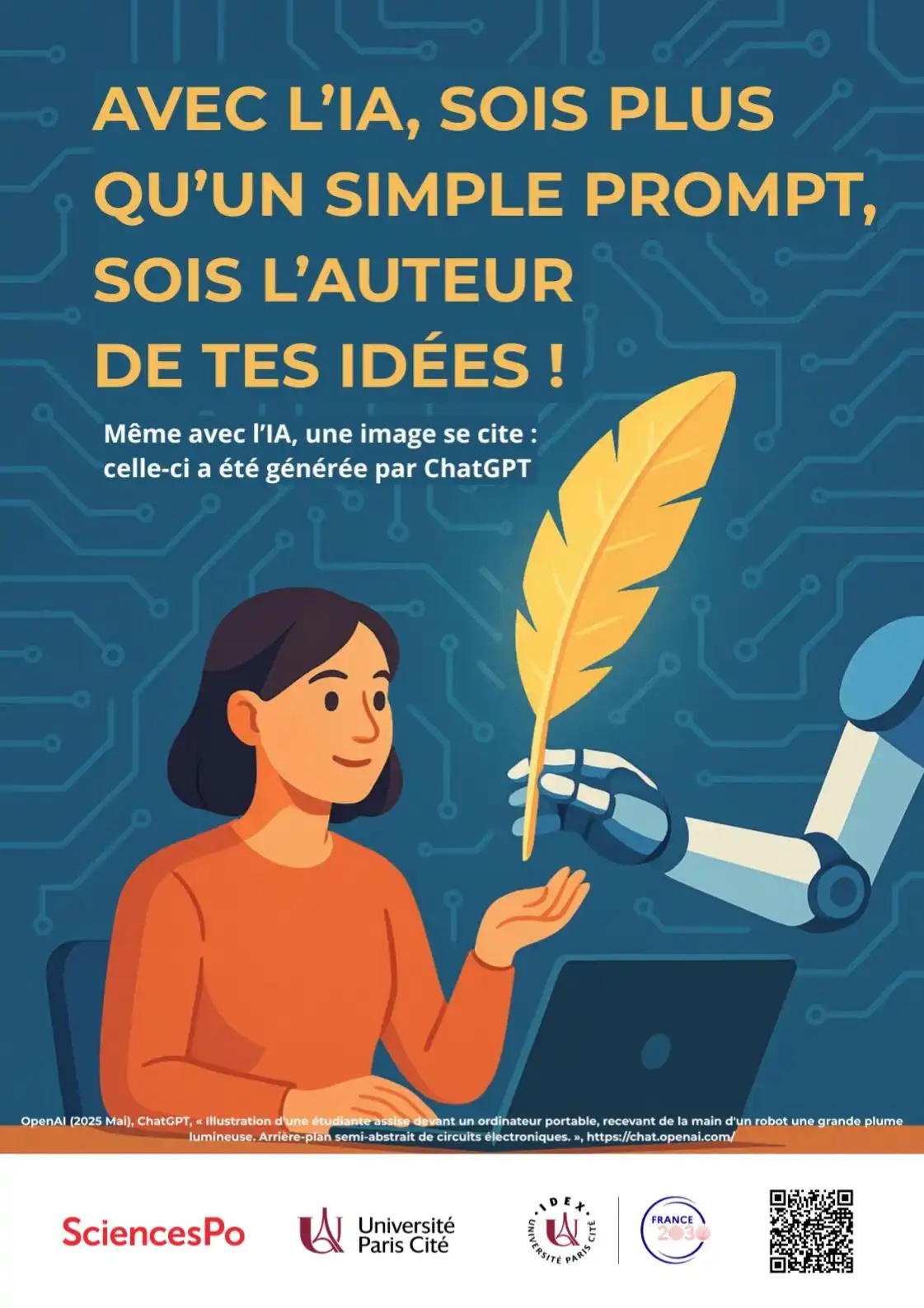

Sciences Po s'est notamment associée à l'Université Paris Cité pour mettre en place une formation en ligne, obligatoire pour les étudiants (du bachelor au doctorat) depuis 2023. Cette collaboration a été déclinée sous la forme d'un concours d'affiche au printemps 2025.

Pour mieux cerner les notions jumelles d'intégrité académique et d'intégrité scientifique, dans toute leur complexité, entretien avec Alain Chenu, référent à l'intégrité scientifique et professeure émérite de sociologie au Centre de recherche sur les inégalités sociales de Sciences Po, et Marie Scot, chargée de mission à l’intégrité scientifique et à l’éthique de la recherche et professeure agrégée du Centre d'histoire de Sciences Po.

Tous deux forment l'équipe Intégrité scientifique de Sciences Po, une instance connexe de la Commission de déontologie et du Comité d’éthique de la recherche.

Que recouvrent les notions d’intégrité scientifique et d'intégrité académique, à Sciences Po ?

Il faut distinguer plusieurs notions qui sont généralement confondues alors qu’elles recouvrent des réalités différentes :

- L’éthique de la recherche obéit à l’adage « ne pas nuire » : les scientifiques ont des responsabilités vis-à-vis de leurs enquêtés, de leurs équipes de recherche, des sociétés et des environnements dans lesquels ils opèrent. Ils ne peuvent pas faire n’importe quoi, à n’importe quel prix, sous prétexte de l’avancement de la science et doivent, par exemple, veiller au consentement des participants aux enquêtes, les informer des objectifs de la recherche, veiller à ne pas perturber le terrain d’enquête, etc. ;

- La déontologie professionnelle consiste à respecter la législation en vigueur, ainsi que les règles et statuts qui régissent une profession, ou encore les règlements intérieurs des établissements auxquels ils sont rattachés. En matière de recherche, la transparence sur les liens d’intérêts des chercheurs est un enjeu important ;

- L’intégrité scientifique garantit l’originalité des travaux scientifiques ainsi que la fiabilité et rigueur des résultats de recherche ;

- L’intégrité académique est la déclinaison à destination des étudiantes et étudiants des principes de l��’intégrité scientifique. On insiste évidemment sur la lutte contre le plagiat sous toutes ses formes (coupé-collé ou reformulation ; auto-plagiat ; usage non transparent de l’intelligence artificielle générale – l'IAG), ce qui implique de maîtriser l’art de la citation (qu’il s’agisse de textes, mais également d’images et de sons). Il faut également ne jamais inventer des fausses données ou fabriquer de faux résultats si l’étudiant est amené à faire une enquête, à collecter et à interpréter des données. Il s’agit enfin de ne pas frauder lors des examens ou de falsifier des documents officiels (relevés de notes, diplômes et CV).

Pourquoi est-elle fondamentale, à l’université en premier lieu, mais aussi dans notre société ?

Le respect de l’intégrité scientifique est fondamental pour garantir, non seulement le caractère original de la science et sa qualité, mais également la confiance que la société accorde à cette dernière. Le respect des règles d’éthique et d’intégrité sont la base de sa crédibilité. En ces temps d’infox, de vérités alternatives et de complotisme, la science constitue un rempart en proposant des faits validés. Comme la crise sanitaire liée au Covid 19 l’a révélé au grand public, il est normal que les scientifiques doutent, se trompent et se critiquent, mais un consensus scientifique finit par émerger et constitue une base fiable, justement parce que les protocoles et les résultats de recherche ont respecté les principes d'éthique et d'intégrité tout en étant soumis à la critique et à la validation/réfutation collectives de la communauté scientifique.

L’intégrité académique repose sur les principes d’honnêteté et d’équit�é entre étudiant.es qui doivent être évalués sur leur travail et mérites personnels. De son respect dépend également la qualité des formations, la valeur des diplômes sur le marché du travail et la réputation de l’institution qui les délivre.

Sur le plan de l’apprentissage, le plagiat est une solution de facilité contre-productive. Faute d’avoir fait l’effort de maîtriser un exercice ou un ensemble de connaissances, l’étudiant aura perdu l’occasion de se former, d’apprendre, de développer des compétences, de réfléchir, de poser des hypothèses, de les tester, de se tromper : il aura perdu l’occasion de s’émanciper. Un étudiant qui a plagié s’expose par ailleurs à une procédure disciplinaire et à des sanctions lourdes durant sa scolarité. Si la fraude est découverte bien plus tard, il expose sa réputation et son emploi, comme en témoignent plusieurs affaires en Espagne ou en Allemagne.

Quels sont les obligations des étudiants et des chercheurs, en matière d’intégrité scientifique et académique ?

Les trois manquements les plus graves en matière d’intégrité scientifique sont :

- Le plagiat, c’est le non-respect de la propriété intellectuelle d’autrui. Cela ne se limite pas au coupé-collé mot-à-mot ou au plagiat par simple reformulation de phrase ; cela recouvre plus largement le vol d’idées, d’hypothèses et questions de recherche, de protocoles, de résultats de recherche. Il faut donc être transparent sur les sources et ressources utilisées, ne pas invisibiliser les travaux précédents et les créditer correctement : bref, il faut citer et référencer ;

- Les fraudes en matière d’autorat (conflits de signature, invisibilisation), cousines du plagiat, consistent à ne pas créditer correctement des personnes qui ont contribué à une œuvre scientifique ;

- La falsification/fabrication de données et résultats ne se limite pas non plus à des inventions ou des faux grossiers. Des protocoles d’enquête biaisés, un usage malhonnête des citations, la dissimulation du manque de robustesse des résultats (par exemple, un échantillon peu représentatif, une invisibilisation de résultats contraires à l’hypothèse défendue), une absence de présentation des débats et arguments contradictoires relèvent de ce type de fraude.

Une science intègre, c’est aussi une science qui respecte l’éthique de la recherche, qui est transparente et favorise le libre accès aux protocoles d’enquête et aux données brutes de recherche, qui est publique et diffuse les résultats de recherche par des communications.

En matière d’intégrité académique, les étudiants ont une obligation d’honnêteté mais également d’originalité et de transparence :

- en présentant une réflexion et un travail personnels (il est interdit de faire passer le travail de quelqu’un d’autre pour son propre travail, même si la personne est d’accord ; il est interdit d’acheter un devoir ; il n’est pas recommandé de s’auto-plagier massivement et sans le mentionner) ;

- en citant correctement les sources et ressources qu’ils ont mobilisées ;

- en étant transparents concernant le recours aux IAG : en indiquant le nom et la version de la solution utilisée, en précisant le type d’usage de l’IAG (qui doit rester limité), en reproduisant le script. Ils doivent impérativement vérifier la qualité de la réponse générée par l’IAG, car les « hallucinations », erreurs et plagiats commis par l’IAG leur seront attribuées.

Quels sont les dispositifs mis en place par Sciences Po pour accompagner les étudiants, les responsables pédagogiques, les enseignants et les chercheurs sur ce sujet ?

Plusieurs chartes (intégrité académique, déontologie de la recherche, déontologie générale, du doctorat) et règlements (de scolarité, de la vie étudiante) posent les principes, définissent les différents manquements, décrivent les procédures de signalement et les types de sanction.

Des formations ont été déployées pour les élèves au niveau bachelor comme master : cinq modules de Formation à l’intégrité académique sont disponibles sur moodle, s'appuyant sur des exemples concrets et des exercices interactifs. Une cellule Intégrité académique conseille, oriente et pré-instruit, avec les responsables pédagogiques, les cas de manquement à l’intégrité académique, avant, le cas échéant, de les transmettre au chef d’établissement qui peut saisir la section disciplinaire.

L’École de la recherche propose une formation à l’éthique de la recherche à destination des doctorantes et doctorants de première année. Elle leur permet de mieux appréhender les risques éthiques présentés par certains objets, certains terrains, certaines méthodologies, ainsi que de se familiariser avec un exercice de plus en plus incontournable de la vie scientifique : la certification éthique de leurs projets de recherche par des Comités d’éthique de la recherche (CER) ou des Institutional Review Board (IRB).

Toute question relative à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique peut être adressée au référent à l’intégrité scientifique (RIS) de Sciences Po, qui a une mission de veille, de sensibilisation-prévention et de conseil. C’est également lui qui reçoit et instruit les signalements de manquement à l’intégrité scientifique.

Comment articuler ce concept avec les transformations digitales, dont l’IA ?

L’usage des IAG présente de nombreux risques de manquement :

- En matière d'intégrité scientifique : une absence de transparence des données moissonnées qui peut conduire à un plagiat involontaire, la fréquence des erreurs qui peut conduire à des résultats de recherche erronés et des réponses qui reflètent les biais des sources utilisées ;

- En matière d’éthique de la recherche et de déontologie : non-respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des données, perte de contrôle des données transmises ;

- Sans parler du coût environnemental et sociétal de certaines IAG, qui interroge la communauté scientifique.

Marie Scot, en tant qu’historienne de Sciences Po, l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique et académique ont-elles toujours eu la même importance au sein de l’École ?

De manière générale, les problématiques d’éthique de la recherche sont aussi anciennes que la pratique scientifique elle-même. Depuis le serment d’Hippocrate, la médecine s’est préoccupée de trouver un point d’équilibre entre les droits et intérêts des patients et ceux de la recherche scientifique. Les premiers codes éthiques remontent aux procès de Nuremberg et à l’horreur suscitée par les expérimentations médicales nazies sur les déportés. En matière de sciences humaines et sociales, certaines disciplines « participantes/intervenantes », comme l’anthropologie ou la psychologie, ont produit assez précocement des guides de « bonnes pratiques ».

Tout l’enjeu consiste à respecter les spécificités des sciences humaines et sociales, à ne pas porter atteinte à la liberté de recherche, à débattre entre pairs des « bonnes pratiques », à saisir sans retard des risques éthiques présentés par des méthodologies de recherche en perpétuelles mutations.

En matière d’intégrité académique, la fraude a toujours été proscrite au sein de l’enseignement supérieur. La révolution numérique, qui a bouleversé les modes de production et de diffusion des savoirs, a néanmoins démultiplié les risques et occasions. Une réflexion collective est en cours au sein des communautés enseignantes sur la nécessaire adaptation des modalités d’évaluation des travaux étudiants, et, plus largement, sur les attentes en matière de compétences, de savoir-faire méthodologiques et de connaissances à acquérir au cours de la formation universitaire.

Alain Chenu, vous êtes référent à l'intégrité scientifique de Sciences Po depuis 2021, des contraintes spécifiques s’appliquent-elles aux doctorants, chercheurs, postdocs, en termes d’intégrité scientifique ?

Les activités de recherche sont soumises à des contraintes spécifiques : elles visent à la production de connaissances originales, établies selon les règles de l’art qui sont propres à une discipline ou à un ensemble de disciplines, et elles obéissent à des principes de collégialité, c’est-à-dire que seuls d’autres chercheuses ou chercheurs sont à même de juger de la scientificité d’un résultat.

Une science qui obéit à des directives émanant de puissances politiques ou économiques n’est ni libre ni intègre, elle n’est plus une science. La liberté implique des devoirs : si des activités de recherche sortent des clous par la fraude, par l’opacité des méthodes, ou par l’asservissement à des commanditaires, elles entament la confiance dans les résultats scientifiques, elles effacent les frontières entre connaissances et croyances, elles méritent d’être sanctionnées. La liberté académique et l’intégrité scientifique sont donc les deux faces d’une même médaille.

Le rôle principal d’un référent à l’intégrité scientifique est d’instruire des signalements mettant en cause l’intégrité d'une activité ou d'un résultat de recherche. Après une instruction confidentielle et contradictoire, les RIS transmettent leurs conclusions et recommandations aux responsables des établissements de recherche. Au bout du compte, des publications scientifiques peuvent faire l’objet de rétractations, des sections disciplinaires peuvent être saisies, des sanctions d’ordre professionnel peuvent être prononcées. Les missions des RIS sont définies dans le code de la recherche (articles D211-2 à D211-4, introduits par le décret 2023-1321 du 27 déc. 2023).

Légende de l'image de couverture : Examen de droit pour les étudiants en Amphithéatre Boutmy, décembre 2021. (crédits : Caroline Maufroid / Sciences Po)

Journées portes ouvertes 2026

Portes ouvertes bachelor 2026

Venez rencontrer nos équipes et nos étudiants au sein de nos campus en région.

Portes ouvertes masters 2026

Découvrez nos 30 masters et échangez avec les équipes et les étudiants de nos 7 Écoles professionnelles.