Accueil>À quel point les Européens ruraux rejettent-ils l’action climatique ?

15.09.2025

À quel point les Européens ruraux rejettent-ils l’action climatique ?

En Europe, les politiques climatiques sont de plus en plus contestées, que ce soit dans l’arène politique ou par certains groupes sociaux. Est-ce davantage le cas dans les territoires ruraux, et pourquoi ? C’est la question explorée par Théodore Tallent, doctorant au Centre d’études européennes et de politique comparée (UMR8239, CNRS / Sciences Po), dans une étude récemment publiée par la revue West European Politics. En exploitant les données de deux enquêtes, il montre qu’il existe un écart de soutien à certaines mesures entre les habitants urbains et ruraux. Un résultat porteur de conséquences pour l’action publique.

Peut-on établir une géographie du soutien ou de l’opposition aux politiques climatiques en France et en Europe ? Des épisodes comme le mouvement des gilets jaunes en France et, plus récemment, celui des agriculteurs dans plusieurs pays européens, laissent penser qu’il existe un décalage entre zones urbaines et rurales quant au soutien aux mesures pro-environnementales.

Théodore Tallent a utilisé les données de l'Observatoire international Climat et opinions publiques (Obs’COP) dans 8 pays européens et celles du Baromètre des Représentations sociales du changement climatique de l’ADEME, centrées sur la France, pour analyser statistiquement la géographie du soutien à une vingtaine de mesures relevant de l'action climatique.

Ses résultats confirment l’existence d’un clivage entre zones urbaines et rurales : dans l’ensemble, les habitants des zones rurales sont moins favorables aux politiques climatiques, que le continuum urbain-rural soit défini par la densité de population (pour la comparaison entre pays européens) ou par la taille des communes (pour la France).

Ce décalage entre l'urbain et le rural ne s’explique pas uniquement par le niveau de revenu, le niveau d’éducation, la profession ou le vote : la ruralité a un effet propre, qui représente une baisse de soutien de l'ordre de 5 à 10 %. Cet effet n’est pas réductible non plus au niveau de préoccupation environnementale.

Cet "effet rural" n’est pas monolithique. Sans surprise, les mesures qui imposent des coûts plus élevés en zones rurales (celles dont les coûts sont concentrés sur les zones rurales, telles qu’un péage urbain, ou cumulatifs le long du continuum urbain-rural, comme une taxe sur l’achat de véhicules thermiques) sont moins soutenues par les ruraux que par les urbains. A contrario, des politiques dont le coût ne pèse pas plus sur les ruraux que sur les urbains, comme la taxation du transport aérien, ne suscitent pas moins de soutien parmi les ruraux. Cependant, certaines politiques peuvent engendrer une résistance même en l’absence de coût financiers directs, et ce pour des raisons culturelles : les politiques qui semblent imposer des valeurs urbaines, modifier les paysages et les modes de vie locaux peuvent susciter du ressentiment. Il en va ainsi de la limitation de la consommation de viande dans les cantines, de la densification de l’habitat ou du développement de parcs éoliens.

Cet article démontre donc que les ruraux ne sont pas moins préoccupés par le climat ni opposés "par principe" à l’action climatique, mais qu'ils sont plus nombreux à résister à des politiques perçues comme coûteuses ou inadaptées. Ces tendances générales peuvent masquer des variations plus locales, notamment selon le type de ruralités, qui pourraient faire l’objet de futures études.

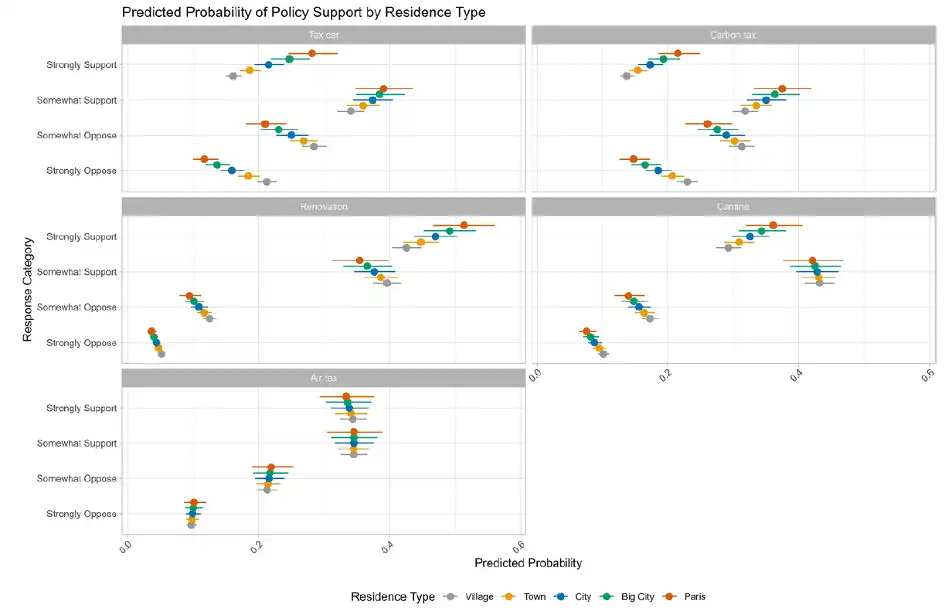

Ces graphiques présentent les probabilités de soutien à cinq politiques phares en matière d’action climatique, en fonction du lieu de résidence (village, ville petite, moyenne ou grande, et Paris). Tax car : taxe sur l’achat de véhicules thermiques ; Carbon tax : taxe sur les sources d’énergie émettrices de CO2 ; Renovation : obligation de rénovation énergéitque ; Cantine : introduction de menus végétariens dans les cantines ; Air tax : taxe sur le transport aérien.

Ces résultats ont des implications majeures pour les décideurs publics.

Premièrement, ils rappellent que la réussite de la transition ne se joue pas seulement sur la sensibilisation.

Deuxièmement, la prise en compte de ces effets spatiaux différenciés est cruciale pour garantir que l'action climatique soit non seulement efficace, mais aussi politiquement viable et perçue comme légitime. Cette étude soutient une territorialisation de la transition écologique, avec des mesures qui prennent en comptes les modes de vie, les contraintes locales et les inégalités spatiales face aux transformations en cours et à venir.

Troisièmement, s'il est établi que les compensations matérielles peuvent atténuer les effets négatifs des coûts financiers sur le soutien aux politiques climatiques, la prise en compte des préoccupations culturelles est moins souvent prise en compte. Il serait également intéressant d'étudier si et comment des interventions non financières (comme l'amélioration du processus décisionnel), peuvent augmenter le soutien aux politiques de transition.