Accueil>Recherche>Groupes de recherche et séminaires>Observatoire de l’Indo-Pacifique

Observatoire de l’Indo-Pacifique

À propos

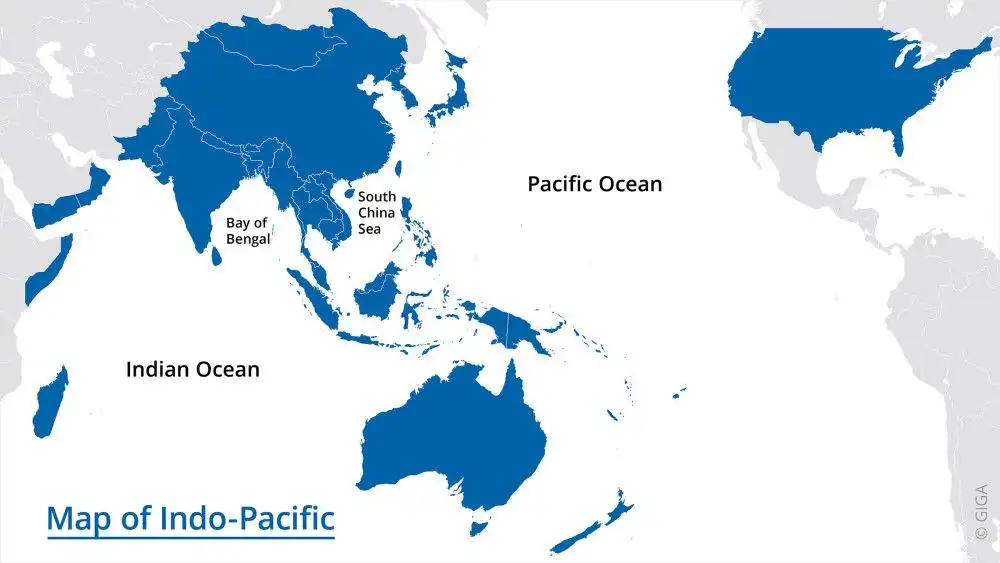

La notion d’Indo-Pacifique est en passe de structurer le discours géo-stratégique non seulement de nombreux pays de la région (à commencer par le Japon – son berceau originel – et l’Australie), mais aussi de nombreux pays occidentaux. Les Etats-Unis ont déjà rebaptisé l’United States Pacific Command, United States Indo-Pacific Command. En Europe la France a été l’un des premiers pays de l’Union européenne à faire de l’Indo-Pacifique une de ses priorités géopolitiques, comme en a témoigné le discours d’Emmanuel Macron du 2 mai 2018 à Garden Island (Sydney). Depuis, l’Allemagne a formulé sa propre vision de la zone en octobre 2020, suivie peu après par les Pays-Bas. A cette liste de pays européens, il faut ajouter le Royaume-Uni qui cherche aussi à se tourner vers l’Asie, notamment pour amortir les conséquences du Brexit.

Parmi les pays occidentaux, la stratégie dite Indo-Pacifique oscille entre deux pôles. Pour les Etats-Unis de Donald Trump, il s’agissait principalement de constituer une coalition acquise à une politique de « China containment », coalition dont le noyau dur devait être le Quad (Etats-Unis, Australie, Japon, Inde). Pour la France et l’Allemagne, si cet objectif est parfois évoqué, il s’agit officiellement de veiller – de manière « inclusive » et sans hostilité déclarée vis-à-vis de Pékin - au respect du droit international dans la zone, en défendant notamment la liberté de navigation et en promouvant un multilatéralisme plus large que le Quad (et à travers lui un monde multipolaire). Au niveau européen, des nuances parfois très fortes subsistent toutefois. Si la France privilégie une approche stratégico-militaire (à laquelle les contrats d’armement qu’elle a remportés en Inde et en Australie ne sont pas étrangers), l’Allemagne a de l’Indo-Pacifique une vision davantage économique et commerciale. Et si la France s’appuie surtout sur l’Inde et l’Australie, pour l’Allemagne, l’Asie du Sud-Est constitue le centre de gravité géographique de cette politique. Paris et Berlin convergent de plus en plus sur un point : ils souhaitent européaniser leur politique de l’Indo-Pacifique – ne serait-ce que pour mutualiser certains coûts financiers – en obtenant de l’Union européenne qu’elle s’y investisse.

C’est en partie pour analyser ces débats que le CERI et le GIGA, un de ses partenaires européens les plus anciens, ont pris l’initiative d’un Observatoire franco-allemand de l’Indo-Pacifique. Toutefois, pour alimenter la réflexion sur le sujet, cet observatoire accueillera d’abord des intervenants de la zone Indo-Pacifique. Les Occidentaux souffrent en effet souvent d’un déficit d’information quant à l’approche de l’Indo-Pacifique que défendent les pays de la région. Pour combler cette lacune, une fois par mois, un expert de la zone présentera la vision ou les visions de l’Indo-Pacifique que promeut son pays lors d’un wébinaire ouvert à tous.

Pour les leaders asiatiques de la zone indo-pacifique, inscrire leur Etat-nation dans un cadre ainsi dénommé n’est pas neutre. Dans le passé, la formule la plus utilisée – l’Asie Pacifique – renvoyait davantage à un répertoire identitaire. L’Indo-Pacifique est une notion plus ouverte car plus purement géographique: elle désigne l’aire qui s’étend d’un océan à l’autre et où des non-asiatiques peuvent apparemment jouer un rôle légitime. Pour autant, cette référence n’efface pas les nationalismes. En Indonésie, par exemple, le Président Joko Widodo a pu, lors de la campagne électorale de 2014, établir un lien entre cette notion et l’âge d’or des royaumes de Majapahit et Srivajaya.

Cette tension entre intégration régionale et repli ou instrumentalisation nationaliste se retrouve dans le domaine économique. Si l’Asie-Pacifique, telle qu’elle s’était incarnée dans l’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) à partir de 1989, visait à regrouper des poids lourds de la région, des Etats-Unis au Japon en passant par l’Australie, la Corée du Sud et Taïwan, l’abandon par Donald Trump du Trans-Pacific Partnership (TPP) – pièce maîtresse du pivot vers l’Asie voulu par Obama -, a laissé le champ libre à la Chine, l’architecte du Regional Economic Cooperation Partnership. Le fait que certains pays de la l’Indo-Pacifique – comme l’Inde, de plus en plus protectionniste – aient refusé de rejoindre cet RECP reflète certaines appréhensions vis-à-vis de la montée en puissance de la Chine.

Les experts participant à notre observatoire seront invités, non seulement à définir les contours géographiques de cette notion à géométrie variable qu’est l’Indo-Pacifique, mais aussi à la positionner par rapport à la Chine. Là, le poids des (inter)dépendances économiques, commerciales et industrielles seront analysées en détail, à l’instar des infrastructures (portuaires et autres) déjà réalisées ou en projet, tant les enjeux de connectivité sont importants dans la zone. Un autre thème transversal concernera bien sûr les formes que revêt la coopération militaire des ventes d’armes aux manœuvres conjointes en passant par les questions d’interopérabilité. Enfin, les attentes des pays de la région indo-pacifique vis-à-vis des Occidentaux seront examinées de manière à saisir jusqu’où ces pays souhaitent-ils voir les Américains et les Européens s’impliquer - et de quelle manière.

Cet observatoire a vocation à être le creuset d’une recherche située à l’intersection des relations internationales et des aires culturelles : d’un côté, en effet, il sera question de rapports de pouvoir, de coalitions (anti-chinoises notamment), de manœuvres militaires conjointes, etc. D’un autre côté, les dimension historique, sociologique et culturelle sont essentielles à l’intelligence du projet « indo-pacifique ».

Un site internet abritera donc non seulement les enregistrements (ou les résumés) des exposés présentés par les intervenants, mais aussi des documents illustrant leurs propos (cartes, graphiques etc.) ainsi que des bibliographies et des articles scientifiques et de presse. L’objectif est ici d’adosser l’Observatoire à un portail de référence sur le sujet.

Réseaux

Partenaires

Webinar

10/12/2025 - How far is Mediterranean Europe from China and the Indo-Pacific?

Télécharger la présentation

Responsables

Co-directeurs : Christophe Jaffrelot et David Camroux

Nicolas Blarel, Raphaëlle Khan, Hugo Meijer, Isabelle Saint Mézard et Earl Wang

Suivez-nous

Nous contacter

Contact Média

Coralie Meyer

Tel: +33 (0)1 58 71 70 85

coralie.meyer@sciencespo.fr

Corinne Deloy

Tel: +33 (0)1 58 71 70 68

corinne.deloy@sciencespo.fr