Défendre l’humanité en protégeant son patrimoine

27 février 2021

Les oubliés de la politique

27 février 2021 Tout comme le machinisme au XIXème siècle, les innovations, notamment numériques sont souvent vues comme destructrices d’emploi. Il n’en est rien, comme le montrent Céline Antonin, Philippe Aghion et Simon Bunel dans leur ouvrage Le pouvoir de la destruction créatrice (Odile Jacob, octobre 2020). En s’appuyant sur les travaux empiriques les plus récents, les auteurs revisitent plusieurs théories et énigmes de l’histoire économique, à travers le prisme de la destruction créatrice, idée avancée au milieu du XXème par l’économiste Joseph Schumpeter. Ils y étudient tout particulièrement les questions d’innovation et de croissance, de développement, de fiscalité, de politique industrielle ou encore d’écologie. Explications par Céline Antonin.

Tout comme le machinisme au XIXème siècle, les innovations, notamment numériques sont souvent vues comme destructrices d’emploi. Il n’en est rien, comme le montrent Céline Antonin, Philippe Aghion et Simon Bunel dans leur ouvrage Le pouvoir de la destruction créatrice (Odile Jacob, octobre 2020). En s’appuyant sur les travaux empiriques les plus récents, les auteurs revisitent plusieurs théories et énigmes de l’histoire économique, à travers le prisme de la destruction créatrice, idée avancée au milieu du XXème par l’économiste Joseph Schumpeter. Ils y étudient tout particulièrement les questions d’innovation et de croissance, de développement, de fiscalité, de politique industrielle ou encore d’écologie. Explications par Céline Antonin.

Votre ouvrage vise à actualiser la célèbre théorie de la destruction créatrice élaborée par Joseph Schumpeter au milieu du XXe siècle. Pourquoi ce projet ?

Ce que nous faisons dans cet ouvrage va beaucoup plus loin qu’une simple actualisation. Originellement, Joseph Schumpeter a formulé le principe de la destruction créatrice à partir de ses intuitions, mais sans véritablement construire de théorie ou de corpus empirique.

Dans cet ouvrage, nous validons scientifiquement le principe de destruction créatrice en faisant de l’« innovation cumulative » le principal moteur de la prospérité. Nous montrons également que ce principe est au cœur de l’économie et permet de résoudre et de penser plusieurs énigmes et paradoxes de l’histoire économique, du développement à la mondialisation, en passant par les inégalités ou l’écologie. Nous offrons ainsi des clés pour comprendre les origines de la croissance, et proposer une réforme du capitalisme.

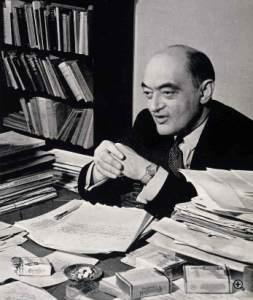

Joseph A. Schumpete. 1943/Harvard University Archives. © CC BY NC ND 3.0

Par ailleurs, nos conclusions diffèrent de celles, pessimistes, de Schumpeter, pour lequel la destruction créatrice conduirait immanquablement à une impasse. Selon lui, les innovateurs, une fois à la tête de puissants conglomérats, empêcheraient de nouvelles innovations afin de préserver leurs intérêts acquis. Au contraire, nous sommes pour notre part d’un optimisme de combat. Nous pensons qu’il est possible de sortir de cette impasse grâce à l’intervention du triptyque marché – État – société civile.

Dans son ouvrage, Schumpeter avançait que l’innovation ne provoque pas de chômage de masse. C’est un point de vue qui va à l’encontre d’un préjugé répandu. Avez-vous pu confirmer cette « intuition » ?

Historiquement, on constate que les grandes révolutions industrielles passées n’ont pas provoqué de chômage de masse. Il est, en effet, nécessaire garder à l’esprit que l’innovation a deux effets sur l’emploi : un effet de déplacement, qui implique une destruction de certaines tâches existantes, mais également un effet de productivité qui va conduire à une hausse du pouvoir de marché, donc une création de nouveaux emplois. Par conséquent, il faut additionner ces deux effets antagonistes pour déterminer l’impact de l’innovation sur l’emploi.

Pour tester empiriquement cet impact, nous nous sommes intéressés au lien entre emploi et automatisation au sens large, sur des données d’entreprises issues du secteur industriel français entre 1994 et 2015. Notre conclusion est sans appel : l’impact de l’automatisation est non seulement positif sur l’emploi, mais il est même croissant au fil du temps, et concerne aussi bien les emplois qualifiés que non qualifiés. Autrement dit, au sein d’une usine ou d’une entreprise industrielle, l’automatisation crée davantage d’emplois qu’elle n’en détruit. Nous ne sommes pas les seuls chercheurs à mettre en évidence ce résultat : plusieurs études menées sur d’autres pays (États-Unis, Royaume-Uni, Espagne, Canada …) parviennent aux mêmes conclusions.

Les emplois créés par les innovations peuvent-ils être considérés comme un substitut idéal à ceux qu’ils détruisent ?

La première question est de savoir quels sont les emplois les plus susceptibles d’être détruits. Depuis le début des années 2000, l’idée principale est que les tâches routinières, victimes de l’automatisation, disparaîtraient progressivement, remplacées par les machines.

Home delivery service across the UK from thebar.com and Deliveroo. © TaylorHerring via Flickr. CC BY-NC-ND 2.0

Dans le même temps, l’automatisation susciterait une demande plus forte en faveur des emplois non routiniers nécessitant des capacités ou qualifications. De fait, les données empiriques montrent que l’automatisation a créé davantage d’emplois hautement ou faiblement qualifiés, alors que les emplois routiniers moyennement qualifiés ont été évincés. On peut donc légitimement nourrir la crainte d’une course au moins-disant, les salariés moyennement qualifiés glissant vers des emplois peu qualifiés et précaires, à l’instar de ceux créés par les plateformes numériques (économie à la tâche).

Comment éviter cette spirale négative ? La disparition des tâches routinières n’implique pas forcément la disparition des emplois ; dans de nombreux cas, elle implique plutôt une transformation des emplois vers un contenu non routinier. Dans le domaine de la banque, l’arrivée des chatbots (robots conversationnels) devrait priver les conseillers clientèle d’une partie de leur activité, qui consiste à répondre à des questions routinières à faible valeur ajoutée. Mais déchargés de cette tâche, ils pourront se spécialiser sur les opérations plus complexes, plus personnalisées, consacrer davantage de temps à de nouveaux services rendus au client sur-mesure, ou évoluer vers le métier de conseiller en patrimoine.

La clé d’une évolution vers des emplois plus qualifiés, c’est résolument la formation initiale et continue. La formation initiale d’abord : pour permettre aux nouvelles générations d’occuper les emplois de demain, il est important d’anticiper les besoins futurs de l’économie, notamment mettre l’accent sur les outils numériques, ou la science des données. Par ailleurs, il faut une véritable politique de formation organisée tout au long de la vie professionnelle, qui permette une montée en compétences de chacun.

Vous pointez le fait que les innovations mettent du temps à s’installer pour générer de la croissance. Quels sont les exemples les plus parlants à cet égard ? Quel est le processus qui lie innovation et croissance ?

On constate en effet un décalage temporel important entre inventions et décollage de la croissance. Pour comprendre ce retard dans la diffusion des innovations, revenons à l’innovation fondamentale qui produit la « technologie générique ». Trois propriétés les caractérisent et expliquent le décalage temporel entre leur invention et le décollage de la croissance : l’importance des innovations secondaires, le délai de diffusion au sein des entreprises, et le délai d’adoption par les ménages. Dans notre ouvrage, nous revenons en détail sur chacune de ces caractéristiques. Ces dernières permettent d’expliquer le décalage entre le moment où l’innovation générique se produit et celui où l’on observe une augmentation effective de la croissance de l’économie.

Les ingénieurs de la poste britannique inspectent l’équipement de télégraphie sans fil de Guglielmo Marconi, 1897. © CC BY 3.0

Parmi les exemples que nous développons dans notre ouvrage, nous exposons celui développé par Paul David qui illustre la lenteur de l’adoption de l’électricité par les entreprises. Malgré l’invention de l’électricité en 1899, le mode d’organisation des usines était celui de l’arbre de transmission – un mode inchangé depuis l’époque où les usines étaient alimentées en énergie par les moulins à eau. La force de l’eau faisait tourner un arbre de transmission, auquel chaque machine était reliée. Au fil des révolutions industrielles, la vapeur a remplacé l’eau comme source d’énergie dans les usines, puis le moteur électrique a remplacé la vapeur, mais sans modifier l’organisation globale. Or le système d’arbre de transmission comportait un inconvénient majeur : les machines similaires devaient être placées les unes à côté des autres, une disposition non optimale pour la chaîne de production. Au début des années 1910, Henry Ford remarque que l’électricité permet deux choses que la vapeur n’offre pas : transporter l’énergie dans des fils et miniaturiser les moteurs. Ces deux innovations secondaires vont tout changer : on peut alors supprimer l’arbre de transmission, et inventer la chaîne de montage, qui va décupler la productivité des usines.

Peut-on avoir des approches similaires pour analyser les innovations industrielles et celles qui touchent les services, notamment celles qui sont induites par le numérique ?

Oui, car même si les innovations numériques semblent davantage révolutionner l’organisation des activités que les innovations industrielles, les trois caractéristiques de l’innovation générique décrites supra s’appliquent aussi aux innovations en matière numérique. Comme nous le montrons dans le livre, la diffusion de l’électricité et des TIC auprès des ménages a suivi une trajectoire quasi identique à partir de leur introduction. Par ailleurs, Paul David dresse un parallèle entre la mauvaise utilisation de l’électricité à la fin du XIXe siècle et la mauvaise utilisation de l’informatique à la fin du XXe siècle. Alors que l’informatique aurait dû dès le départ permettre de numériser de nombreuses tâches de traitement des données, il constate que les anciennes procédures papier ont été conservées, entraînant une duplication des tâches, et une faible croissance de la productivité à la fin des années 1980.

Vous indiquez que l’on ne peut se passer d’une réindustrialisation ce qui semble aller à l’encontre des impératifs environnementaux, notamment en termes d’exploitation de ressources naturelles et de pollution. Est-ce par les innovations que l’on peut résoudre ce paradoxe ?

Part de l’industrie dans le Produit intérieur Brut comparé entre la Chine, l’Allemagne, les États-Unis et la France. © Banque mondiale

La crise de la Covid-19 a mis en lumière la désindustrialisation de la France dans plusieurs secteurs stratégiques : l’industrie pharmaceutique, l’automobile, l’électronique… Notre industrie manufacturière ne pèse plus que 10 % du PIB contre 20 % en Allemagne. Or, l’industrie est un vivier de croissance, d’emploi, d’innovation, et un facteur de puissance. Il est donc nécessaire d’inverser le cours des choses.

Pour autant, cette réindustrialisation n’est pas incompatible avec l’impératif écologique, grâce à l’innovation. Notons que l’innovation n’est pas spontanément respectueuse de l’environnement : les entreprises qui ont produit et innové dans le polluant dans le passé – par exemple dans les voitures thermiques – préfèrent continuer d’innover dans les technologies polluantes. Il appartient donc à l’État d’intervenir pour rediriger l’innovation des entreprises vers les technologies vertes. Il ne doit pas pour autant se substituer aux entreprises, mais plutôt agir sur les incitations, à travers des mesures comme la taxe carbone, interne et aux frontières, les subventions à l’innovation « propre », etc. Nous développons l’idée que la société civile a également un rôle important à jouer pour inciter les entreprises à innover dans les technologies vertes.

Vous avez une approche comparative, notamment entre les États-Unis et l’Europe. Quels sont les avantages et les défauts de chaque modèle ?

Les États-Unis offrent en effet un modèle de capitalisme qui favorise l’innovation, mais ne protège pas les individus, que ce soit contre les chocs macroéconomiques ou contre le risque individuel de perdre son emploi. En particulier la crise de la Covid-19 y a détruit beaucoup d’emplois, or la couverture santé et le revenu individuel aux États-Unis sont tous deux très liés à l’emploi. Le résultat est que la fraction de la population américaine sans couverture santé ou risquant de tomber dans la pauvreté, a fortement augmenté avec cette crise. Par contraste, en Europe occidentale, le capitalisme est beaucoup plus protecteur, mais moins innovant qu’aux États-Unis.

Obamacare publicity, Chicago, Illinois, 2017. © Heather A Phillips / Shutterstock.com

L’Europe est-elle pour autant contrainte de renoncer à la protection sociale si elle souhaite devenir plus innovante ? Nous démontrons que ce n’est pas le cas. En particulier, dans les années 1990, les pays scandinaves ont procédé à des réformes structurelles pour stimuler l’innovation : baisse de la fiscalité sur le capital, adoption de la flexisécurité… Ces réformes ont favorisé l’innovation sans remettre en cause le modèle social. Ainsi, le système de flexisécurité permet à toute personne qui a perdu son emploi de toucher 90 % de son ancien salaire pendant deux ans tout en recevant une formation pour pouvoir se reconvertir dans un nouvel emploi. Il faut surtout garder à l’esprit l’importance de la politique de formation, condition sine qua non d’une flexisécurité réussie.

Un de vos objectifs est de formuler des pistes pour réformer le capitalisme, notamment en matière de régulation de la concurrence et de fiscalité, dans le contexte d’installation des géants numériques, tels que les GAFAs. Quelle serait la bonne approche ?

Sept. 23th 2019 : Handprints on the Wall in Amazon logistics at Vélizy Villacoublay in France. © Frederic Legrand – COMEO / Shutterstock

La politique antitrust, conçue avant l’émergence des GAFAs, doit être repensée. Son principal écueil est qu’elle est souvent appréhendée de manière statique, en se focalisant sur la structure du marché à un instant t. Or, le processus de destruction créatrice implique une création permanente de nouveaux marchés qui remplacent des marchés existants. L’intensité de la concurrence se mesure alors moins par le nombre d’entreprises que par le nombre d’entrées et de sorties au cours du temps. Que faire concrètement pour y remédier ?

À l’instar de Richard Gilbert (2020), nous considérons qu’il n’est pas nécessaire de réécrire la législation antitrust, mais qu’il faut adapter son utilisation pour favoriser la « concurrence dynamique », c’est-à-dire l’innovation, l’entrée de nouvelles entreprises, et la création de nouveaux marchés. En particulier, les autorités antitrust ne devraient plus prendre la définition des marchés existants comme principale boussole. Par ailleurs, lorsqu’ils analysent les coûts et bénéfices d’une fusion ou d’une acquisition, les effets anticipés de celle-ci sur l’innovation et la création de futurs marchés devraient être intégrés à l’analyse.

Selon vous, la société civile devrait jouer un rôle dans cette réforme du capitalisme. Concrètement comment pourrait-elle agir ?

En fait, nous insistons sur l’importance du triptyque État-entreprises-société civile pour faire fonctionner une économie de l’innovation. La société civile – médias, corps intermédiaires, associations – génère des leviers constitutionnels permettant de mieux contrôler le pouvoir exécutif et d’assurer davantage d’efficacité et de justice dans le fonctionnement du marché. Historiquement, la mobilisation de la société civile a largement contribué à faire évoluer le capitalisme vers un système mieux régulé, plus inclusif et protecteur, et davantage soucieux de l’environnement. Dans notre livre, nous montrons à travers plusieurs exemples historiques comment la société civile a donné du contenu à la démocratie. Les moyens d’action concrets sont divers ; ils sont d’abord juridiques avec la possibilité de saisine du Conseil constitutionnel ou de recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Il y a ensuite la possibilité de constituer des mouvements citoyens, la mobilisation via les médias, et les nouvelles possibilités créées par les réseaux sociaux.

Propos recueillis par Hélène Naudet, direction scientifique

Céline Antonin est chercheure en économie au Département Analyse et Prévision de l'OFCE, maitre de conférences à Sciences Po et chercheur associé au Collège de France. Ses recherches portent tout particulièrement sur l’innovation et l’économie numérique, l'épargne et le patrimoine, l'économie du pétrole et la zone euro (Allemagne, Italie, Grèce). Voir ses publications Philippe Aghion est professeur au Collège de France et à la London School of Economics, il est aussi membre de la Société économétrique et de l’Académie américaine des arts et des sciences. Ses travaux portent principalement sur la théorie de la croissance et l’économie de l'innovation. Il a reçu de nombreux prix prestigieux pour ses recherches. Simon Bunel est doctorant en économie à la Paris School of Economics. Il est aussi économiste à la Banque de France et à l'Insee. Également chercheur associé au Collège de France (Innovation Lab), il travaille sur les innovations et les changements technologiques et le travail.