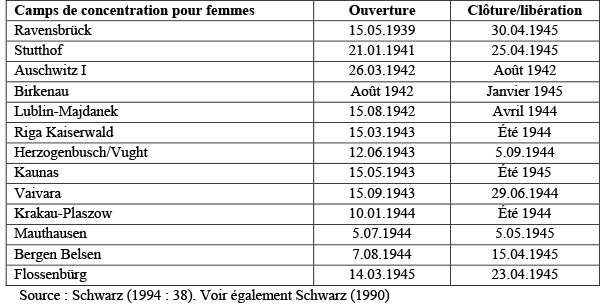

La violence des surveillantes des camps de concentration national-socialistes (1939-1945) : réflexions sur les dynamiques et logiques du pouvoir

Les survivants et les chercheurs se représentent généralement le camp de concentration comme une institution totale par excellence. Exécutée avec zèle par les employés de la Schutzstaffel (SS, escadron de protection) des camps, la terreur fut, en effet, méticuleusement planifiée par les dirigeants SS – dont Heinrich Himmler en premier lieu (Sofsky, 1995 ; Armanski, 1993 ; Herbert, Orth et Dieckmann, 1998 ; Benz et Distel, 2005).Mais cette image d’une organisation systématique de la terreur demeure quelque peu trompeuse.

Le règlement du camp donnait certes aux surveillantes comme aux officiers SS, le droit de punir les prisonniers. Une procédure stricte le réglementait cependant, et plus encore celui de tuer (Mailänder Koslov 2011 ;Strebel, 2003).Le personnel de surveillance SS n’a jamais eu, officiellement, le droit de les violenter arbitrairement, et moins encore de les tuer(les pistolets de service devaient seulement servir pour se défendre).Il devait au contraire se plier à une codification stricte des punitions. Sa tâche principale était d’assurer une surveillance et une gestion ordonnées du camp. Mais malgré ces instructions et l’interdiction de toucher aux prisonniers, le personnel de garde exerçait son travail quotidien de manière brutale et sanglante. Un large fossé séparait donc dans les faits les directives de la pratique.

Ce fossé nous oblige à une étude micro-analytique qui se saisisse de la violence physique comme d’une pratique sociale (Lüdtke et Lindenberger, 1995 ; Sofsky, Kramer et Lüdtke 2004). En plaçant l’échelle d’observation sur l’étude d’un camp spécifique – le camp de concentration et d’extermination de Majdanek où, entre l’automne 1942 et le printemps 1944, 28 surveillantes SS se sont succédé– nous mettons l’accent sur le « jeu des acteurs » et les expériences, pratiques et interactions quotidiennes du personnel SS féminin.

À cette fin, nous souhaitons comparer, à titre d’exemple, la carrière de deux surveillantes de camps, l’une réputée pour sa violence extrême, l’autre jugée « humaine » par les survivantes. La première, Hermine Braunsteiner, née à Vienne en 1919, commença comme simple surveillante au camp de Ravensbrück (août 1939-octobre 1942),et termina surveillante-chef du camp de Genthin (janvier 1944-mai 1945), dépendant de Sachsenhausen, après être passée par le poste de surveillante-chef adjointe à Majdanek (octobre 1942-janvier 1944). La seconde, Herta Ehlert (née en 1905 à Berlin), arriva à Ravensbrück en décembre 1939, où elle resta quatre ans. Elle fut transférée en janvier 1943 au camp de concentration et d’extermination de Majdanek.

La Viennoise Braunsteiner et la Berlinoise Ehlert étaient des surveillantes de la première heure, et appartiennent aux doyennes du groupe de Majdanek. Qu’est-ce qui les a conduites au camp de concentration ? Comment menaient-elles à bien leur travail de surveillance ? Qu’est-ce qui les y fit rester six ans et demi ?Comment les surveillantes exerçaient-elle leur pouvoir sur les prisonnières ? Quel rôle jouait la violence physique dans ce jeu d’acteurs ?

En comparant les comportements d’une Braunsteiner, qui bat les prisonniers à mort, et d’une « douce Ehlert », on peut analyser les marges de manœuvre dans l’exercice de la violence dans les camps, et tenter de comprendre les réappropriations de la violence et du pouvoir dans une perspective micro-analytique.Nous adhérons ici à la conception du pouvoir de Michel Foucault,qui l’avait placée au centre de son travail.Il ne s’agit donc pas d’analyser le pouvoir du point de vue de sa rationalité interne, mais d’examiner les relations de pouvoir à travers l’affrontement des stratégies.L’exercice du pouvoir n’exclut pas l’usage de la violence, qui s’exerce directement sur les corps et les choses, et qui « force, plie, brise, détruit » (Foucault, 2011a : 1055).Mais les deux font souvent route ensemble. À l’échelle microhistorique et microsociale, pouvoir et violence restent quasi-indissociables.

Comme nous allons l’expliquer par la suite, les formes de violence dans le camp se développent selon des situations spécifiques, mais aussi en fonction des personnes qui y évoluent, de leur position dans le camp et dans la hiérarchie des surveillantes. Il s’agit alors de localiser les pouvoirs hétérogènes dans leur spécificité historique et leurs asymétries sociales. Cet article se focalise ainsi sur la logique du pouvoir en acte. Il traite de la socialisation situationnelle à la violence (effets d’environnement soutenus par des gratifications), des pressions exercées par les pairs en la matière et de l’influence réciproque de l’ensemble des acteurs en présence, qu’ils soient actifs ou passifs.

I. Les surveillantes SS engagées dans les camps de concentration

Selon une stricte séparation des sexes, les surveillantes(SS-Aufseherinnen dans la nomenclature SS) étaient uniquement employées dans les camps de concentration pour femmes, conformément aux souhaits d’Heinrich Himmler lui-même. L’organisation de ces camps était peu ou prou similaires à celle des camps de concentration pour hommes instauré en 1933-1934 (Erpel, 2007 ; Schwartz, 2009 : 167-182 ; Schwartz, à paraître). Dans les premiers camps pour femmes qui ressemblaient à des prisons,les camps de Mohringen (1933-1937) et de Lichtenburg (1937-1939), ce sont des gardiennes de prison, desimples membres du parti nazi ou des militantes de la ligue des femmes nationales-socialistes(NS-Frauenschaft) qui surveillaient les prisonnières . Créé en mai 1939, Ravensbrück fut le premier véritable camp de concentration SS pour femmes (Frauenkonzentrationslager). Avec lui, Himmler instaura aussi un nouveau profil de surveillante.

Elles avaient un statut particulier dans la hiérarchie. D’un côté, comme les hommes SS, elles bénéficiaient du statut d’employées du Reich, et dépendaient de la juridiction SS. De l’autre, et à la différence de leurs homologues masculins, elles n’étaient pas formellement membres de la SS, elles n’appartenaient pas à la SS-Sippschaft, au clan (Schwarz, 1997). Leur classification officielle dans la terminologie « cortège (Gefolge) féminin de la Waffen-SS » est caractéristique de cette position spéciale : elles étaient des employées civiles au sein d’une organisation paramilitaire. Leurs possibilités de promotion étaient limitées « selon les capacités et activités de chacune », tel qu’indiqué dans le formulaire de candidature de Ravensbrück. On pouvait devenir chef d’un camp annexe ou surveillante-chef (Oberaufseherin) . Les surveillantes dépendaient de la Kommandantur, c’est-à-dire du commandant du camp et des hauts gradés de la SS, car les responsables et commandants des camps de femmes étaient toujours des hommes.

Cependant, leur attribuer un simple statut de subordonnées ne rend pas totalement compte de la réalité historique. Responsables des appels quotidiens, de la répartition des prisonnières dans les kommandos (colonnes) et de la surveillance des femmes dans les baraques comme au travail, les surveillantes exerçaient un pouvoir direct sur les détenues.

Pour le travail de surveillante, les SS recrutaient des femmes âgées de 21 à 45 ans, de préférence célibataires, et « sans formation précise » – pour reprendre la formulation d’un document de recrutement . Ce travail y était annoncé comme « facile » et « bien rémunéré ».

Dans un premier temps, les femmes étaient recrutées sur candidature spontanée. Selon une ancienne détenue de Ravensbrück, Erika Buchmann, les surveillantes étaient recrutées par des annonces dans les journaux (Buchmann, 1959). À partir de 1940, les affectations des surveillantes se faisaient en général par le biais des agences publiques pour l’emploi installées dans toutes les villes du Reich (Oppel, 2006). Avec le Livret de travail (Arbeitsbuch) qui, instauré à partir de 1935, répertoriait les différents emplois de toute personne salariée, ces agences représentaient un carrefour du marché du travail. C’était un moyen de contrôle très efficace car tous les salariés devaient figurer dans leurs listes. Après s’être opposés au travail des femmes en les renvoyant au foyer, les nazis durent adapter leur politique aux nécessités économiques. À la veille de la guerre, en 1938, les mesures d’enregistrement touchaient non seulement les femmes salariées, mais également les femmes au foyer, qui devaient posséder un livret de travail (Berger, 1988 ; Tröger, 1981). Une nouvelle vague de mobilisation, plus sévère encore, eut lieu à la fin de l’année 1942 et s’accentua à partir de la proclamation de la guerre totale en 1943. C’est à cette époque que les cadres SS du camp de Ravensbrück commencèrent à recruter directement dans les usines. À partir de 1944, toute femme entre 17 et 50 ans devait être enregistrée auprès de l’agence pour l’emploi (Meldepflicht). Ainsi, l’État pouvait disposer de la force de travail dont il avait besoin. Seules les femmes enceintes ou ayant plus de deux enfants de moins de 14 ans en étaient dispensées.

Jusqu’en juin 1941, Ravensbrück était le seul camp de femmes. Avec le déclenchement de la guerre contre l’Union soviétique en juin 1941 et la politique nationale-socialiste d’expansion vers les territoires soviétiques, le système concentrationnaire connut un développement considérable. Les déportations massives des femmes européennes d’origine juive dans les camps de concentration, mais aussi des prisonnières politiques et des femmes exclues de la « communauté du peuple » (Volksgemeinschaft), ont rapidement nécessité un personnel de garde féminin plus nombreux. Jusqu’à la fin de la guerre, 13 camps féminins ont été ouverts, sans compter les innombrables camps annexes réservés aux femmes, dont le chiffre exact n’a pas encore pu être établi.

À l’exception de Ravensbrück, tous les autres camps étaient des enclaves féminines à l’intérieur de camps d’hommes (Strebel, 1998).Les surveillantes étaient chargées du même travail de surveillance que leurs collègues masculins, les opérations de mise à mort exceptées. Tuer était un métier réservé aux hommes SS. Elles ne participaient ni aux gazages, ni aux fusillades mais procédaient aux sélections et surveillaient les prisonniers devant les chambres à gaz.

On ne peut qu’estimer le nombre total de surveillantes qui servirent le système concentrationnaire nazi de mai 1939 à mai 1945. Les statistiques nazies indiquent, pour janvier 1945, 3 508 gardiennes de camps contre 37 674 hommes SS . Les chiffres varient en fonction de l’évolution de la guerre et de l’expansion du système concentrationnaire. Cependant, ils sont constants quant aux proportions hommes/femmes : un groupe de quelques douzaines de femmes, pour des milliers d’hommes. Il n’y a qu’au camp de Ravensbrück que les employées féminines de la SS étaient majoritaires.

II. Les voies vers les camps : le recrutement des surveillantes

Comme la plupart des surveillantes recrutées par la SS, Hermine Braunsteiner et Herta Ehlert venaient de milieux populaires. Elles avaient toutes deux quitté l’école après les huit années obligatoires et étaient célibataires avant de rejoindre la SS. Dans son adolescence, Braunsteiner avait travaillé à Viennecomme femme de chambre, puis comme ouvrière non spécialisée. Elle vivait avec sa famille dans une certaine précarité . Elle avait tenté de quitter le pays en crise et rejoindre les Pays-Bas puis d’obtenir une place dans une formation pour devenir infirmière, mais en vain. En 1936, Braunstainer avait accepté un poste de fille au pair à Londres mais elle l’avait quitté après l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne nazie le 13 mars 1938 par crainte qu’un conflit n’éclate, mais aussi dans l’espoir que cette nouvelle conjoncture lui offre la possibilité de réaliser enfin son rêve : devenir infirmière. Ces perspectives étaient illusoires. Tout ce qu’elle obtint, ce fut un poste dans une usine près de Berlin. Ce travail dans l’industrie de l’armement, épuisant et mal payé (64 Reichsmark (RM) net par mois, auxquels il fallait enlever 9,60 RM pour le logement et le transport), ne lui plaisait guère. Mais elle souhaitait gagner sa vie et quitter sa famille (MailänderKoslov, 2003 : 96-116). Lorsque le propriétaire de l’appartement qu’elle louait en région berlinoise, un policier, lui apprit que le commandant du camp de Ravensbrück, tout récemment installé à 80 km de Berlin, cherchait du personnel de surveillance féminin, la jeune femme de 20 ans postula sans hésitation.

Le 15 août 1939, Braunsteiner arriva donc à Ravensbrück avec le numéro de service 38 . Sa collègue Herta Ehlert, vendeuse de formation, dirigeait la filiale d’un magasin quand elle avait, selon ses propres indications, été recrutée de force par une agence pour l’emploi . Ce discours semble peu vraisemblable, et nous ne disposons pas de documentation concernant son affectation en date du 15 novembre 1939. Il est fort probable qu’elle était au chômage et/ou qu’elle se soit portée volontaire, comme la plupart des surveillantes recrutées dès l’ouverture du camp.

Braunsteiner et Ehlert correspondaient au groupe ciblé par la SS : des femmes entre 21 et 45 ans, issues de milieux populaires, sans formation professionnelle particulière. La SS comptait sur la reconnaissance et la loyauté de ce personnel malléable. Pour ces femmes qui devaient gagner leur vie elles-mêmes, et parfois contribuer à celles de leurs familles, le service dans la SS signifiait une ascension sociale considérable, et une sécurité financière bienvenue.

En effet, en tant que surveillantes, les femmes obtenaient le statut d’employées du Reich, avec un salaire fixe, établi selon les grilles de la fonction publique du Reich. Une surveillante célibataire de 25 ans percevait, d’après le formulaire de candidature de Ravensbrück, 185,68 RM par mois. Cela équivalait, une fois déduits les cotisations de sécurité sociale, les impôts et les frais de nourriture et d’hébergement dans un logement de fonction dans l’aile SS du camp, à 105,10 RM nets (l’équivalent de 1 365 francs de l’époque) . À titre de comparaison, une employée célibataire dans l’industrie de textile gagnait en 1944 un salaire mensuel brut d’environ 76 RM (Winkler, 1977 : 202 ; Heike, 1994 : 224). Braunsteiner gagnait presque le double de sa rémunération d’ouvrière. Le salaire de surveillante était donc intéressant pour une jeune fille sans formation.

L’insatisfaction professionnelle ou la pénibilité du travail avait majoritairement motivé sa candidature à Majdanek : en majorité, ces femmes étaient soit chômeuses, soit astreintes à un emploi ouvrier fatigant et monotone (Mailänder Koslov, 2009 : 93-125). En entrant au service de la SS, elles bénéficiaient d’un travail stable et, pour leur milieu social, bien payé, avec des privilèges (logement à bas prix, repas inclus, uniforme…). La candidature spontanée à un tel poste n’était donc pas nécessairement synonyme d’adhésion politique ou de motivation idéologique, mais plutôt de désir d’ascension sociale et d’un certain confort de vie.

Les historiens s’étonnent habituellement que ces femmes se soient portées volontaires, mais notre lecture montre la logique de leur parcours. Il est vrai cependant que ces jeunes femmes recrutées en 1939, en pleine marche triomphale du nazisme, ne se faisaient pas trop de scrupule. Des rumeurs et des informations sur les camps de concentration, réservés surtout, jusqu’en 1940, aux opposants politiques allemands et autrichiens, circulaient dans la société nationale-socialiste . Mais il est vraisemblable que les nouvelles recrues n’avaient pas d’idée claire sur leur nouveau lieu de travail et ne se posaient généralement pas trop de questions. Car il faut bien tenir compte du fait que la grande majorité des Allemands estimaient que ces camps étaient des lieux adéquats et légitimes pour interner les opposants politiques et les personnes jugées « asociales ».

En revanche, une question demeure : comment une simple ouvrière et vendeuse peut-elle se transformer, en quelques semaines seulement, en surveillante SS « prête à l’emploi » ? À leur arrivée à Ravensbrück, Braunsteiner, Ehlert et les autres recrues n’étaient pas des « expertes en terreur » (Orth, 2002). Elles le sont devenuesdans un contexte social et un espace institutionnel spécifiques.

Il est donc crucial de s’attarder sur leur première « expérience concentrationnaire » (Pollack, 1988, 2000), car le camp de concentration s’entend, ici, comme un environnement socio-culturel, et une réalité de vie et de travail que les surveillantes ont expérimentée, interprétée et se sont appropriée de façons diverses et contradictoires. Michael Pollack avait développé le concept d’« expérience concentrationnaire » pour saisir les processus d’adaptation à la vie concentrationnaire et les combats de survie des survivantes d’Auschwitz. On pourra ajouter que les surveillantes SS ont vécu elles aussi, lors de leur formation obligatoire à Ravensbrück qui durait trois mois, une « expérience concentrationnaire » – bien entendu fort différente de celles des détenues.

C’est donc dans ce camp que les surveillantes SS ont été confrontées à « l’univers concentrationnaire » (Rousset, 1946) pour la première fois. Rescapée de Ravensbrück, l’ethnologue Germaine Tillion décrit comment une recrue devient surveillante SS :

Les débutantes avaient l’air généralement effarées à leur premier contact avec le camp, et elles mettaient quelques temps avant d’atteindre le même niveau de cruauté et de débauche que les anciennes.

C’était, pour certaines d’entre nous, un petit jeu assez amer que de chronométrer le temps que mettait une nouvelle Aufseherin avant d’atteindre ses chevrons de brutalité. Pour une petite Aufseherin de vingt ans, qui, le jour de son arrivée, était tellement peu au fait des bonnes manières du camp qu’elle disait « pardon » lorsqu’elle passait devant une prisonnière, et qui avait été visiblement effrayée par les premières brutalités qu’elle avait vues, il a fallu exactement quatre jours avant qu’elle ne prît ce même ton et ces mêmes procédés, qui étaient cependant, d’une façon tout à fait nette, nouveaux pour elle. Cette petite était sans doute particulièrement douée dans ce registre spécial que nous étudions en ce moment. Pour les autres, on peut dire que huit à quinze jours, un mois au plus, représentaient une moyenne très normale d’adaptation.

(Tillion, 1988 : 140)

Quelques semaines suffisaient pour métamorphoser des débutantes choquées, apeurées et maladroites en surveillantes sûres d’elles, capables d’agresser verbalement et physiquement les prisonnières. Ce contraste saisissant, décrit par de nombreuses survivantes, entre les premières réactions d’effroi et un comportement « adapté », soulève de nouvelles questions. Que se passait-il pendant les premières semaines ? Comment procédait-on à la formation ? Qu’est-ce que cela signifiait, pour une jeune recrue, de vivre dans un camp de concentration et de porter un uniforme ? Et enfin, qu’est-ce qui rendait ce travail « attrayant » et retenait les jeunes recrues au camp ?

Pour explorer les processus d’initiation et d’adaptation des SS à la réalité des camps, nous proposons ici deux pistes : le pouvoir d’agir et l’expérience du pouvoir à travers l’architecture et l’uniforme.

III. Initiation au travail de surveillante : discipliner les futures gardiennes par l’architecture et l’uniforme

Certes, dans les camps de concentration, on enfermait et on surveillait, sur critères d’abord politiques, puis raciaux. Mais pour le personnel SS, ces mêmes camps étaient aussi des lieux d’habitation et de travail gérés selon des règles militaires. L’architecture du camp de Ravensbrück, et plus particulièrement du site d’habitation SS, exprime l’intention de surveiller et de discipliner le personnel. La vie au camp était casernée, si l’on entend par caserne un lieu encerclé d’habitation et de travail dont l’accès est réglementé et surveillé. Les surveillantes ne pouvaient en sortir que par un accès officiel, et uniquement si elles étaient en possession d’un laissez-passer. Leur emploi du temps, leur espace, leurs mouvements et leurs activités étaient organisés et réglementés selon des codes militaires.

Comme Foucault l’a expliqué, la discipline organise un espace analytique qui distribue la circulation et les mouvements des gens et répartit les corps dans l’espace et dans le temps (Foucault, 2002 : 159-195, 201-227). Il s’agit« d’exercer […] une coercition ténue, d’assurer des prises au niveau même de la mécanique – mouvement, gestes, attitudes, rapidité : pouvoir infinitésimal sur le corps actif » (ibid. : 161). Les institutions comme le couvent, l’internat, la manufacture, l’usine, la caserne, l’hôpital recourent, tout comme les camps de concentration, au mêmes techniques minutieuses, d’apparence innocente et qui, jusqu’à présent, n’ont rien perdu de leur puissance. Elles visent à optimiser l’efficacité du travail et à neutraliser les effets de « contre-pouvoir » ou, pour parler avec Alf Lüdtke, du « sens de soi » qui est une mise à distance momentanée, une prise de recul face aux situations de contraintes, sans pour autant mettre sérieusement en question le cadre (Lüdtke, 1993). Une telle « microphysique du pouvoir » permettait de transformer les recrues en surveillantes « disciplinées » et « aptes ».

Les maisons et appartements construits pour les surveillantes restent uniques dans le système concentrationnaire national-socialiste. Dans tous les autres camps de femmes, comme par exemple à Majdanek, le personnel de surveillance féminin logeait dans des baraques ou dans des infrastructures préexistantes. C’est à Ravensbrück, camp de concentration central pour femme, que Himmler fit construire des habitations dédiées au nouveau personnel de garde féminin en 1939.

photo 1 : Habitations des surveillantes construites en 1939, photo prise par le service photographique SS, Ravensbrück 1940 ou 1941. Archive du mémorial de Ravensbrück MGR/SBG Fo II/D10-1639

Les maisons des surveillantes ont été photographiées par le service photographique du camp pour un album SS officiel élaboré en 1940 ou 1941 à des fins de propagande interne (visites de délégations internationales ou des hauts dignitaires SS). Elles existent par ailleurs toujours et hébergent aujourd’hui une exposition ainsi qu’un centre de rencontre géré par le mémorial de Ravensbrück.

Huit maisons étaient disposées symétriquement en deux rangées autour d’une grande place donnant une certaine majesté à cet ensemble architectural. D’après l’anthropologue Insa Eschebach, la disposition et le volume des bâtiments expriment une auto-affirmation de la SS. Elle documente le cadre idéologique dans lequel évoluait le personnel SS (Eschebach, 1997).

Chaque maison comprenait dix studios étalés sur deux étages hébergeant chacun une personne, et quatre chambres sous les toits, pouvant donc loger jusqu’à 14 surveillantes. Les appartements, qui mesuraient entre 25 et 30 m², comprenaient une chambre et une pièce de vie, avec un placard aménagé et un lavabo (Plewe et Köhler, 2001). Sur chaque étage, cinq colocataires partageaient des toilettes, une salle de bains et une petite cuisine. Si l’on considère le milieu d’où étaient issues la plupart des surveillantes qui avaient jusqu’alors vécu avec leur famille, comme Braunstainer, à sept dans un petit trois-pièces, il s’agissait d’un confort et d’une modernité considérables.

Les uniformes ont eux aussi leur importance dans l’expérience du pouvoir. Ils furent introduits à l’automne 1940, suite à la visite de Himmler.

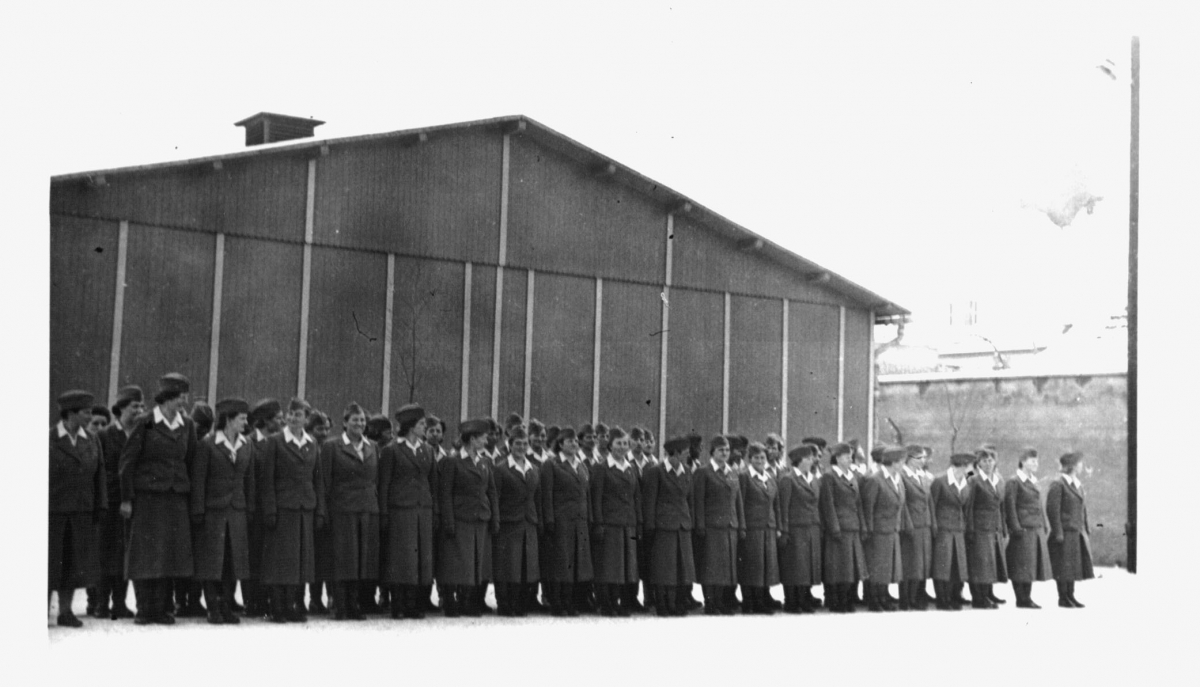

Photo 2 : Visite officielle d'Heinrich Himmler du camp de Ravensbrück, photo prise par le service photographique SS, Ravensbrück 1940 ou 1941. Archive du mémorial de Ravensbrück MRG/SBG, FoII/D, 10-1622a

Les nouvelles recrues recevaient à leur arrivée deux uniformes (été et hiver), deux paires de bottes, une paire de gants, des collants, des chemisiers, un couvre-chef et une tenue de sport .

Dès ses débuts, la société nationale-socialiste fut une société d’uniformes. Les femmes en portaient depuis leur entrée massive sur le marché du travail, pendant la Première Guerre mondiale, en tant que factrices, contrôleuses, etc. Les nombreuses associations nationales-socialistes pour les femmes (Bund DeutscherMädel, la Ligue des jeunes filles allemandes, NS-Frauenschaft, la Ligue des femmes nationales-socialistes, NS-Volkswohlfahrt, Reichsarbeitsdienst, etc.) fournissaient, elles aussi, des uniformes. Mais l’uniforme prit un tout autre sens sous le nazisme. Ce n’était plus un simple habillement de travail, mais un signe d’appartenance à une communauté, à une élite politique établie selon des critères raciaux. Celui des surveillantes était à la fois une tenue de travail (vêtements pratiques, imperméables et solides, qui protègent du froid, de la pluie, du vent et du soleil et qui, par sa coupe sobre et sévère, avait pour fonction de neutraliser toute connotation sexuelle), et un uniforme au sens (para)militaire du mot.

Si le statut et la fonction des surveillantes étaient comparables à ceux des hommes, de fines distinctions se reflétaient toutefois dans le code vestimentaire. Les surveillantes femmes n’avaient pas le droit de porter les insignes de la SS (runes et tête de mort). Elles devaient se contenter de l’aigle impérial, un emblème réservé aux fonctionnaires d’État. Toutefois, leur uniforme était lui aussi chargé d’un sens politique et social significatif, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.Il désignait ces employées civiles comme représentantes légitimes de l’État nazi.

L’uniforme fait disparaître les traits du visage et du caractère derrière ceux du groupe. Comme le montre la photo prise à Ravensbrück lors d’une visite de Heinrich Himmler en 1940 ou en 1941 (il est impossible d’établir la date exacte de cette photographie), les corps en uniforme donnaient l’image d’un groupe soudé, et cela non seulement aux observateurs, mais aussi aux surveillantes elles-mêmes. Les porteuses bénéficiaient d’un sentiment commun de puissance et d’appartenance.

L’uniforme contribue à forger un esprit de corps, même si cela n’exclut pas des hiérarchies de rangs et les frictions à l’intérieur du groupe. La politologue Paula Diehl a bien mis en évidence, dans son étude sur les hommes SS, la ligne de partage tracée entre ceux qui appartenaient au groupe et ceux qui en étaient exclus. Cette ligne de partage du pouvoir vaut aussi pour les surveillantes (Diehl, 2005 : 166f) : porter un uniforme était une expérience marquante qui signifiait, pour les surveillantes, être membres d’un collectif, et partager une expérience du pouvoir.

La question de l’aura de l’uniforme n’a pas été abordée par les anciennes surveillantes. C’est dans les mémoires des anciennes déportées qu’il prend une place très importante. Margarete Buber-Neumann, une ancienne prisonnière politique allemande, eut l’occasion d’observer un groupe d’une vingtaine de jeunes ouvrières d’une usine d’armement débarquées à Ravensbrück:

Avant de recevoir les uniformes, elles s’approchèrent toutes ensemble de la surveillante-chef. La plupart étaient très simples, plutôt pauvrement habillées, elles attendaient l’air timide, gêné dans le bureau. Beaucoup ne savaient pas quoi faire de leurs mains. Langefeld [la surveillante-chef, EM] leur annonça quelles maisonnettes leur étaient attribuées, où elles devaient récupérer leur uniforme, et quand leur service devait commencer. Après, j’ai souvent observé par la fenêtre quand elles passaient par la place centrale, comment elles se poussaient et regardaient les convois de prisonnières avec des yeux effarés. Chez certaines, un changement radical se produisait une fois « habillées ». En bottes, elles se tenaient déjà différemment ; et puis le képi sur la tête, de travers sur l’oreille ; elles étaient de suite plus sûres d’elles.

(Buber-Neumann, 1997 : 321)

Le camp de concentration était pour la SS un espace disciplinaire. L’encasernement et l’uniforme permettaient de transformer un ensemble d’individus singuliers en un groupe homogène. Le portail d’entrée marque la limite entre deux mondes : celui de l’enfermement, le camp pour prisonnières (le Schutzhaftlager) ; les lots d’administration (la Kommandantur) et de production (les Werkstättenet Betriebe) ; et les habitations des SS, plus intimes tout en restant dans l’enceinte du camp (para)militaire. Ces lieux d’habitation étaient eux aussi soumis au règlement intérieur du camp, et on y pratiquait l’observation et le contrôle sur soi. Mais ces emprises physiques et mentales sur les surveillantes se faisaient à toute petite échelle. Elles n’avaient à première vue rien des méthodes militaires parfois brutales employées chez les hommes SS, par exemple au camp de Dachau (Broszat, 1999 ; Zámecnik, 2001). C’est bien ce qui fait l’« élégance » de cette disciplinarisation des surveillantes, qui tend à diriger les corps, à agir discrètement, intensivement et préventivement, et qui met en œuvre l’observation de soi et de l’autre.

Vivre au camp signifiait donc, pour les surveillantes, limites et règlements. Mais cela assurait donc aussi un certain standing. Les tâches de cuisine, de nettoyage, de vaisselle, de repassage étaient effectuées par des prisonnières du camp, sous leur surveillance. Les employées n’avaient donc pas à se préoccuper chaque jour de leur linge ou du ménage. Peu de surveillantes auraient pu s’offrir un tel luxe dans la vie civile. En 1945, au cours d’un interrogatoire lors le procès de Bergen-Belsen, Herta Ehlert décrit sa situation à Ravensbrück : « et bien, pour être tout à fait honnête, je n’ai jamais connu une aussi belle vie qu’au début quand je suis arrivée à Ravensbrück ». De toute évidence, la vie au camp offrait aux femmes, tout du moins dans les premiers temps, un confort de vie jusqu’alors inimaginable : une chambre individuelle, des loisirs réguliers et un salaire correct.

Les techniques disciplinaires que subissent aussi les surveillantes ne sont donc pas uniquement à comprendre comme des aspects négatifs de la loi, des interdictions, des règles restrictives et limitatives. Michel Foucault a beaucoup insisté sur l’erreur majeure qui consiste à réduire ces techniques du pouvoir à de simples éléments répressifs et négatifs (tu ne dois pas) (Foucault, 2001b : 1002). Pour pouvoir comprendre le fonctionnement du pouvoir, il faut aussi analyser le pouvoir dans ces mécanismes positifs et productifs : la réglementation du travail et des loisirs, de l’habitat et des vêtements, n’était pas uniquement une contrainte et une obligation, mais donnait aussi des droits, des privilèges, l’opportunité de s’identifier à ses pairs et la possibilité d’exercer du pouvoir sur les détenus.

C’est dans ce sens qu’on peut comprendre une lettre d’une ancienne surveillante adressée le 10 octobre 1942 au commandant du camp de Maidanek, Sturmbannführer Max Koegel. L’ancienne employée de Ravensbrück, qui avait quitté son service en janvier 1942, demande sa réaffectation dans un camp de concentration :

Vous serez surpris de recevoir de moi aujourd’hui ces quelques lignes. J’ai quitté, au 1er janvier de cette année, le camp de concentration pour femmes de Ravensbrück, après trois années de service, et je me retrouve maintenant à Munich comme employée de bureau débutante à la direction du Reich.

Comme ce poste ne me plaît pas beaucoup, je viens vous demander si vous auriez une place pour moi, si possible dans un bureau. Je suis très disposée à revenir. Je ne vous adresse pas de CV puisque vous vous souvenez certainement de mon service. Bien sûr, je vous en adresserais un si vous le souhaitiez.

Je serai disponible au 1er décembre. Si une place était libre pour moi, je vous serais reconnaissante de me le faire savoir rapidement, car il faudrait alors que je donne ici mon congé.

Dans l’attente de votre réponse, Heil Hitler !

Hildegard B.

Pour les prisonniers, le camp de Ravensbrück était un lieu de souffrance et de mise à mort (par la faim, la violence, les épidémies et le meurtre en masse systématique par l’« action d’euthanasie 14f13 » (Strebel, 2005 : 320-339) ; pour le personnel de camps c’était, jusqu’en 1942, un lieu de travail pas si déplaisant.

IV. Violence physique au quotidien : microphysique du pouvoir et de la violence

Cette approche « matérialiste » explique l’affectation et l’acclimatation au camp de Ravensbrück, ainsi que l’adhésion au groupe. Mais que faire de la violence concentrationnaire ? L’observation des pratiques quotidiennes des surveillantes permet une meilleure compréhension du fonctionnement du camp de concentration comme institution, mais aussi de la fonction culturelle et sociale de la violence physique.

La tâche principale du personnel SS fut d’assurer une surveillance et une gestion ordonnée du camp . Le règlement, de nombreuses mises en garde émanant de la Centrale des camps d’Oranienburg (Wirtschaftsverwaltungshauptamt, WVHA), et des courriers de Heinrich Himmler lui-même interdisaient formellement tout usage gratuit de la violence. C’est en cas d’attaque physique ou de tentative de fuite uniquement que les « surveillantes-chefs et les surveillantes avaient le droit d’user de leur arme à feu ». En entrant au service de la SS, chaque homme et chaque femme signait une déclaration sur l’honneur les engageant à ne « décider de la mort d’un ennemi de l’État » que sur ordre d’un supérieur : aucun national-socialiste n’avait le droit « de lever la main sur un ennemi de l’État ou de le maltraiter physiquement ».

Le personnel de surveillance SS n’avait donc jamais eu officiellement le droit de violenter les prisonniers, et moins encore de les tuer. Pourtant, les témoignages de déportées et les procès nous montrent que les violences étaient fréquentes. Les plus communes au camp de Majdanek étaient les insultes, les claques et les coups de pied. Lucia Schmidt-Felsen témoigne : « On était frappé pour trois fois rien. Et il y en avait pour tous les goûts : le poing, la paume de la main, une canne, un gourdin. Si c’était un homme, alors aussi avec la crosse de son arme. Il y avait aussi des coups de pied, ou bien ils laissaient faire les chiens qui avaient bien appris à mordre » (Schmidt-Fels, 2004 : 13).

La surveillante Hermine Braunsteiner était particulièrement connue pour ses coups à Ravensbrück et, plus tard, à Majdanek, pour ses coups de pied mortels. Observons cette surveillante dans une banale situation de travail, d’abord à Ravensbrück, puis à Majdanek.

De mai 1941 à octobre 1942, Braunsteiner était responsable du stock des vêtements à Ravensbrück, où elle dirigeait un kommandode 20 prisonnières. La mission de ces prisonnières politiques autrichiennes était de redistribuer des vêtements et des chaussures aux autres prisonnières. La surveillante coordonnait et vérifiait le travail. Les vêtements et chaussures indispensables à la survie étaient rares à Ravensbrück, et il y avait souvent foule devant la chambre aux vêtements. Viktoria Filler témoigne devant le tribunal populaire de Vienne en 1949:

Quand je suis arrivée devant la chambre aux vêtements, l’accusée est sortie, m’a donné un coup de pied et je suis tombée. Elle avait besoin de place, et comme je me tenais là, devant, elle en a profité pour me donner un coup de pied. L’accusée était très nerveuse, et quand elle sortait de la pièce, elle avait toujours besoin de place .

Très souvent les gardiennes surveillaient des prisonnières qui effectuaient des tâches qu’elles ne savaient pas faire. On pourrait en déduire que battre les prisonnières était une manière de compenser un manque de compétences, et d’imposer une certaine « autorité ». La violence physique permettait à Braunsteiner de prendre le dessus, de se frayer brutalement et concrètement un chemin en cognant des mains et des pieds. L’usage de la violence était une manifestation de sa domination. En tant que démonstration de puissance, la violence s’adressait d’abord à la victime.

Au camp de Majdanek, Braunsteiner frappait plus souvent et plus fort, comme Janina Rawska-Bot en témoigne lors du procès de Majdanek à Düsseldorf : « Elle m’a frappé deux fois et j’en ai eu le sourcil et la joue arrachés et déchirés ». Pour frapper, le personnel SS utilisait toutes sortes de fouets et de bâtons (notamment pour éviter le contact direct avec la main, et se protéger ainsi des risques de contagion). En outre, ces instruments décuplaient la puissance des coups et ajoutaient l’humiliation au supplice. Lila Givner, arrivée début mai 1943 à Majdanek, décrit une rencontre avec Braunsteiner devant le tribunal de Düsseldorf en 1978 :

La Kobyla [Braunsteiner, EM] était grande, elle rentrait littéralement dans les gens, elle allait pour ainsi dire droit sur eux. La Kobyla m’est rentrée dedans, j’en ai encore des cicatrices. C’est arrivé plus d’une fois. Elle traversait les baraques ou le camp. Quand quelqu’un se trouvait sur son chemin, elle levait la jambe et frappait. C’était comme ça avec moi aussi : je suis tombée sur elle dans le camp et je ne me suis pas poussée à temps. Elle m’a donné un tel coup de pied que je suis tombée. Quand j’étais à terre, elle a continué. Puis quand je me suis relevée, elle m’a frappée dans le dos et je suis tombée sur le ventre. Elle a continuée à me piétiner, elle est partie et m’a laissée comme ça .

Le piétinement a marqué une étape supplémentaire dans le processus de dégradation de la victime. C’est un acte de mépris plus fort que des coups portés au visage, car il accentue l’asymétrie entre la tortionnaire et sa victime. Ici, la victime gît à terre, aux pieds de la surveillante. L’uniforme, c’est-à-dire les bottes de cuir destinées à éviter toute blessure et tout contact physique direct, sert littéralement d’arme. La force de frappe était également plus importante avec les pieds. Braunsteiner visait juste et ciblait les zones les plus sensibles, comme le ventre et le bas-ventre ou le dos. Ses « coups de bottes » devinrent son symbole à Majdanek et lui valurent son surnom de Kobyla , la jument.

On peut parler d’un climax de la violence, d’une véritable progression qualitative et quantitative des actes violents. Comment expliquer cette radicalisation des comportements ? Pour cela, il faut prendre en compte le contexte géopolitique de ce camp.

La décision d’installer un camp de concentration dans le district de Lublin au sein du Gouvernement général de la Pologne occupée remonte à l’été 1941. Durant son existence, d’octobre 1941 à juillet 1944, le camp a eu plusieurs fonctions : camp de prisonniers de guerre soviétiques ; camp de travail forcé pour les hommes juifs de la région ; camp de concentration pour les résistants polonais masculins ; camp d’extermination pour les déporté(e)s juifs (juin 1942-novembre 1943) ; camp de concentration pour les résistantes polonaises et les femmes et les enfants juifs (octobre 1942-avril 1944) ; et camp d’internement pour les otages civiles polonaises et soviétiques (population rurale) (Schwindt, 2005 ; Kuretsidis-Haider et al., 2011).

L’arrivée du premier groupe de surveillantes envoyé de Ravensbrück à Majdanek le 15 octobre 1942 est concomitante de la mise en application de la Solution finale et du gazage de masse des Juifs d’Europe. Toutefois, les deux tiers des victimes de Majdanek (estimés à 78 000 personnes, dont 59 000 personnes d’origine juive) ne sont mortes ni dans les chambres à gaz, ni sous le feu des commandos d’exécution, mais en raison des conditions d’hygiène désastreuses, des mauvais traitements et des brutalités quotidiennes du personnel de garde, féminin comme masculin (Kranz et Majdanka, 2005).

Des surveillantes restées en retrait à Ravensbrück sont devenues très agressives à Majdanek. La radicalisation des comportements comme celui de Braunsteiner s’explique par une conjonction de plusieurs facteurs. En octobre 1942, la mutation à Majdanek a provoqué un véritable choc chez les surveillantes. Les conditions sanitaires particulièrement critiques ont affecté directement le personnel de surveillance, plus que dans d’autres camps. Les gardiennes ont ressenti le contact avec des détenues (pour la plupart juives, polonaises et russes) dans un état physiologique épouvantable comme une dégradation des conditions de travail dont elles jouissaient à Ravensbrück. L’organisation du camp de Majdanek était chaotique, et le surpeuplement allait de pair avec un manque de personnel : 17 surveillantes pour 6 000 détenues en moyenne. À Ravensbrück, les gardiennes connaissaient d’autres conditions de travail, avec un ratio de 110 surveillantes pour 5 300 à 6 600 prisonnières (Strebel, 2005 : 51, 180).

Même si les surveillantes semblaient apprécier, à Majdanek, les avantages de la société « d’apartheid » que l’Allemagne avait instauré en Pologne occupée, et la possibilité de s’approprier des biens enlevés aux déportés juifs et stockés en masse, ces incommodités réelles (épidémies, distance avec la famille, conditions de travail et climatiques inhabituelles, habitat modeste comparé au camp de Ravensbrück) ou imaginaires (mépris pour la culture et le climat polonais, proximité relative du front de l’Est radicalisant la figure de l’ennemi) doivent être prises au sérieux. Elles provoque des sentiments de déracinement, de frustration, de peur de la contamination et de dégoût violent pour les prisonnières. Tout cela a contribué à une radicalisation des comportements. S’y ajoutaient les relations des surveillantes entre elles, ainsi qu’avec les hommes SS, largement majoritaires. Le rapport aux hommes était parfois conflictuel, les surveillantes étant difficilement intégrées à la communauté SS. Cela n’a pas empêché pas les plus expérimentées – comme Hermine Braunsteiner – de s’affirmer et de faire front.

L’exercice du pouvoir est crucial pour comprendre la société concentrationnaire, et en particulier la société SS des camps. Dans une perspective foucaldienne, le pouvoir « n’existe qu’en acte » (Foucault, 2001a : 1055). Il n’agit pas toujours directement et immédiatement, mais joue aussi sur les actions réalisées ou éventuelles, présentes ou futures des individus. Ainsi, le pouvoir est un mode d’action sur les actions des autres. Il les induit, les détourne, les rend plus faciles ou plus difficiles (ibid. : 1056). Cette conception se prête bien à l’analyse des relations complexes entre les officiers SS, les simples gardiens et les surveillantes. Mais comme cet exercice du pouvoir est fonction d’un certain degré de consentement entre partenaires, nous ne pourrons l’adopter pour analyser les relations entre SS et prisonniers car celles-ci ne relèvent pas d’un rapport de pouvoir, mais d’un rapport dissymétrique, où les SS ont tout pouvoir sur les prisonniers. En nous référant aux réflexions d’Elias Canetti,nous utiliserons plutôt la notion de « toute-puissance » (Übermacht). Ce concept désigne une relation de pouvoir caractérisée par une dissymétrie totale du rapport de force entre le tortionnaire (les SS) d’un côté, et les victimes de leur extrême violence (les prisonniers) de l’autre (Canetti, 1999). Foucault souligne que le pouvoir ne découle pas d’une seule instance de pouvoir centrale, mais que l’exercice du pouvoir met en jeu les relations entre individus ou groupes : la société SS des camps ne constituait pas, en effet, un corps unitaire, mais, pour le dire avec Foucault, « une juxtaposition, une liaison, une coordination, une hiérarchie de différents pouvoirs » (Foucault, 2001b : 1006).

L’exercice quotidien de la violence à l’égard des déportées de toute origine ne servait pas uniquement, comme la recherche sur les camps l’a affirmé jusqu’à présent, à dominer, à briser et à détruire les prisonniers. Cette violence s’adressait aussi, parfois avant tout, aux collègues qui observaient – femmes et hommes confondus. Les actes de violence servaient aussi à négocier les rapports de pouvoir au sein du personnel SS. Elle permettait la codification « morale » des rapports. « Montrer de quoi l’on était capable » était une façon de s’affirmer, de négocier son statut à l’intérieur de la communauté de travail SS, et doit être considéré comme un mode de communication dans la sphère du personnel. Il n’y a pas une très grande différence entre les surveillantes et les surveillants SS quant aunombre et à la fréquence de violences physiques perpétrées. Mais une dynamique que l’on pourra qualifier de « genrée » se mettait en place à Majdanek : les surveillants hommes et femmes ont systématiquement accéléré et augmenté la violence de leurs actes en présence d’un collègue de sexe opposé (MailänderKoslov, 2009 : 435-350). Il s’agissait d’« impressionner » et/ou de « choquer » ses homologues et supérieurs par des actes de violence spécifiques, et de « prouver » son « autorité » et son « adresse » aux collègues.

Les membres de la société SS étant liés entre eux par l’ensemble de leurs actions qui « s’induisent et se répandent sur les autres » (Foucault, 2011a : 1052), l’exercice du pouvoir sur les autres ne peut jamais être définitif. Il doit être sans cesse renouvelé, affirmé, négocié. À l’échelle des camps de concentration, cette association implique à la fois une relation de toute-puissance du personnel SS par rapport aux détenues, mais aussi un réseau complexe de dépendances et d’interdépendances dans les relations de pouvoir. Agir en dehors ou au-delà était impossible : personne ne pouvait échapper au filet de ces relations de pouvoir complexes. Même lorsque les surveillantes s’évitaient, restaient passives ou essayaient de s’ignorer, elles ne pouvaient pas ne pas se voir et se rencontrer, ni éviter de réagir les unes par rapport aux autres.

L’usage immodéré de la violence corporelle à Ravensbrück, à Majdanek, et dans tous les camps de concentration, peut s’expliquer en grande partie par les relations nouées à l’intérieur du camp SS. Bien que les relations entre gardiennes et prisonnières aient été d’évidence dissymétrique, ces mêmes gardiennes devaient chaque jour faire preuve de leur autorité et la renouveler, tant auprès des déportées que face à leurs collègues ou à leurs supérieurs hiérarchiques. En usant de la violence physique, les surveillantes exerçaient un pouvoir sur les prisonnières, mais aussi sur leurs collègues. La domination physique était bien la preuve de ce dont elles étaient « capables ». Parallèlement, elle exprimait une véritable soif de pouvoir. Martyriser le corps des prisonnières au quotidien permettait aux surveillantes d’affirmer leur place dans le camp SS. Braunsteiner, par exemple, avait gagné la confiance de la surveillante en chef, Ehlert, et était ainsi devenue son adjointe. Offert aux blessures, le corps des détenues était toujours au centre du champ de pouvoir composé des multiples liens tendus entre surveillantes, collègues mâles, supérieurs et prisonnières.

V. La surveillante passive : le rôle constituant des spectateurs

Pourtant, toutes les surveillantes n’ont pas agi comme Braunsteiner. Sa collègue Herta Ehlert se tenait à l’écart de la violence. Était-elle pour autant beaucoup moins violente ? Margarete Buber-Neumann, déportée de Ravensbrück, a décrit Ehlert comme « la bonne grosse Walkyrie blonde » (Buber-Neumann, 1997 : 305) plutôt sympathique et agréable, partageant ses repas avec celles de sa colonne. Les témoignages de Majdanek confirment cette impression. DanutaMedrik-Brosko se souvient d’elle comme d’une femme « calme et sans intérêt particulier, il n’y a rien à en dire ».Elle était considérée comme « bonne, humaine, correcte » parce qu’elle consentait de temps à autres à quelques dérogations, et parce qu’elle frappait moins que les autres surveillantes. Certains témoignages de survivantes sont presque positifs. On y décèlerait même une sorte de « reconnaissance », comme le souligne l’anthropologue Insa Eschebach. L’absence de coups a certainement soulagé le quotidien des détenues amaigries et malades qui voyait cela comme un privilège. Malgré cette apparente non-violence, d’autres formes de domination et d’humiliation subsistent (Eschebach, 1996 : 46).

À Ravensbrück, Ehlert avait l’habitude de forcer son kommando à chanter sa chanson préférée « Ahoi, ahoi ! » tout au long de la journée de travail (Buber-Neumann, 1997 : 305). Ce genre de comportement montre un type de coercition, une forme d’abus de pouvoir de la part des surveillantes qui passe inaperçu au regard de la violence extrême exercée par les autres collègues.

Le comportement d’Ehlert, en apparence anodin, est un geste de domination : elle force bien « ses » prisonnières à chanter cette chanson. Son caractère « humain » devient plus douteux encore si l’on considère le poste qu’elle avait à Majdanek, où elle travaillait à la lingerie. Certes, elle ne se livrait pas aux maltraitances « performatives » de ses collègues pendant les appels ou dans le kommando de travail. Mais ce lieu de travail était exactement en face du crématorium. Ehlert travaillait donc au cœur de la destruction de masse. La stratégie qu’elle choisit pour supporter ce travail fut d’ignorer l’extermination, de prétendre ne pas la voir ni l’entendre, ce qui était impossible car elle y était confrontée à tout moment. Ehlert se réfugiait dans son travail, silencieuse et passive. Se refuser à voir était un moyen de préserver sa conscience et sa fonction dans le camp, ce qui peut être qualifié avec Lüdtke comme une forme de sens de soi (Eigen-Sinn). Humeur rebelle et comportement déviant, le sens du soi renvoie à une attitude individualiste qui répond à des besoins et des intérêts ponctuels, sans pour autant mettre en question le cadre politique et institutionnel.

Ne pas agir comme refuser de voir correspond bien, dans un contexte de violence collective, à une caution silencieuse. Elle confirme auprès de ceux et celles qui agissent que les règles fondamentales d’entraide ne sont plus valides ici. Pour comprendre les excès de violence, il faut aussi prendre en compte le rôle de celles qui restèrent passives, tout aussi générateur de violence. Le psycho-sociologue Harald Welzer insiste sur la sous-estimation de la « dimension active de l’observation d’actes de violence » : « Les spectateurs, par leur simple présence et par leur non-intervention, cautionnent le cadre de référence choisi par les actants ; ils le valident en ne le remettant pas en question » (Welzer, 2055 : 148). Parallèlement, les collègues brutaux servent de « référence négative ». Ils permettent de se considérer soi-même comme « normal », voire, par contraste, comme humain et compatissant. Comparée à sa collègue Braunsteiner, Ehlert pouvait ainsi se sentir bien dans sa peau et tout à fait humaine. Et pourtant, elle contribuait tout autant à la radicalisation des comportements.

Comme l’anthropologue française Véronique Nahoum-Grappe l’a montré, une personne excessivement violente, voire cruelle, ne peut exister que dans une situation où elle se sent autorisée à des actes de violence diffamatoires et humiliants. Ce contexte d’impunité et d’acceptation sociale est une condition essentielle, mais non déterminante, des comportements monstrueux (Nahoum-Grappe, 1996 : 301, 308). Ce contexte est créé par tous. Il doit être constamment renouvelé et confirmé, tout autant par ceux qui perpétuent directement cette violence que par ceux qui demeurent passifs en la matière. Et ce contexte microsocial enclenche automatiquement un processus d’accélération : plus on accepte, pire on accepte. Un tel champ de pouvoir crée par les surveillantes passives permettait et régulait l’action des surveillantes violentes.

Conclusions : comment évaluer la violence des femmes au service de la SS ?

L’approche microsociale de l’histoire de la vie quotidienne révèle la facilité avec laquelle de jeunes et simples recrues se transforment, dans les camps, en surveillantes cruelles et violentes. Le processus a certainement été marqué par des ruptures, des doutes, mais il n'y avait pas de fossé à franchir. À la différence des surveillantes, les hommes SS disposaient ou bien d’une véritable formation militaire chez les Sturmabteilung (SA, section d’assaut) ou SS qui remontait aux années 1930 (Reichardt, 2002 ; Buggeln, 2009), ou bien visaient clairement, après les 12 ans contractuels de service SS, une carrière dans la police (Mailänder-Koslov, 2009 : 126-136). Les surveillantes ont glissé tardivement dans cet univers concentrationnaire, où elles s’adaptent tout de même assez rapidement, et ce, précisément parce que le camp fonctionnait à première vue comme d’autres espaces disciplinaires (avant tout l’école et l’usine) qu’elles avaient connus auparavant, avec toutefois des particularités comme le cadre militaire, la violence physique et la mort. Une fois accoutumées à cet espace paramilitaire, elles généraient elles-mêmes la violence.

Dans les pratiques de violence, on relève cependant une différence significative : alors que les femmes utilisaient volontiers, comme les hommes, leur bottes en cuir pour maltraiter les prisonniers, faisant de leur uniforme une véritable arme, elles recouraient rarement aux armes à feu. Pourtant, le règlement leur permettait d’utiliser leur pistolet de fonction, dans la limite des règles instaurées, à l’instar de leurs collègues masculins. Cela éclaire le dicton qui circulait au camp de Majdanek entre les hommes SS, que rapporte une surveillante lors d’un interrogatoire : « Lorsque les femmes commencent à tirer, il faut évacuer le camp ». Cette tabouisation des armes à feu se faisait uniquement à l’intérieur du camp par le personnel lui-même. La supposée maladresse de « la » femme vis-à-vis des armes, formulée par les SS hommes, mais intériorisée par les surveillantes, réconfortait les hommes, apparemment consternés par la présence de femmes en uniforme et armées dans l’espace paramilitaire du camp, et recréait un espace exclusivement « masculin » dans le maniement des armes.

On constate par ailleurs que les surveillantes ne posaient pas uniquement problème aux collègues hommes, mais également aux anciennes détenues qui, elles aussi, donnent une image très sexuée des gardiennes de camps, bien évidemment dans un tout autre contexte et sur une autre échelle que ceux des commandants. Les témoignages des rescapés, hommes et femmes, expriment tout d’abord un choc et une répulsion devant la violence féminine, et ns’accrochent aux exemples de « bonnes surveillantes », comme pour donner des preuves de la « nature » pacifique de la femme.Suivant cette logique, les femmes violentes sont représentées comme des femmes « anormales »ou déviantes. Alors que la violence masculine est en quelque sorte socialement « acceptée » ou du moins « explicable », la violence féminine reste tabou. « Du côté de l’extraordinaire et de l’exception se range la femme violente et du côté de l’ordinaire et de la norme la femme victime »– pour, reprendre le commentaire de Cécile Dauphin (1997 : 98-99).Le fait que les survivants hommes et femmes se souviennent quantitativement et qualitativement mieux des violences des femmes peut s’expliquer par cette tabouisation propre à nos sociétés occidentales (Sjoberg, 2007 ; Browder, 2008). Cela explique aussi en partie pourquoi, dans l’historiographie du nazisme, la question de la violence des femmes est encore peu traitée. D’où la nécessité d’historiciser cette violence en l’ancrant dans un contexte culturel et social.

Pour comprendre le national-socialisme et sa soif de destruction, le quotidien du personnel SS, la manière dont il s’approprie son travail et ses conditions de vie sont centraux. De ce point de vue, les conditions des actions violentes sont certes « données » par le cadre institutionnel et la politique de destruction nationale-socialiste, mais elles sont aussi nuancées, transformées et produites par les simples surveillantes et hommes SS, dans la mesure où ces acteurs ordinaires se sont réappropriées les règles et ont produit leur environnement social par leurs propres pratiques (Lüdtke, 2000).Bien que gérée par des instances centralisées berlinoises (l’inspection des camps de concentration IFK et l’office principal d’administration de l’économie SSWVHA), la force destructrice des camps de concentration dépendait aussi bien des dispositifs d’extermination conçus par les dirigeants que des dynamiques sociales et politiques propres à chaque camp. Car les ordres énoncés à Berlin étaient mis en œuvres, c’est-à-dire modifiés, élargis et développés par le personnel de surveillance sur place. Le camp de concentration était moins une institution figée qu’une arène extrêmement dynamique englobant une multitude d’acteurs. À tout niveau, les surveillantes et surveillantsSS disposaient d’une marge de manœuvre d’action et d’interprétation des règlements et des directives et en usaient largement.

Bibliography

AMBACH, Dieter, Thomas KÖHLER (eds.), 2003, Lublin-Majdanek. Das Konzentrations- und Vernichtungslagerim Spiegel von Zeugenaussagen, Düsseldorf: Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen.

ARMANSKI, Gerhard, 1993, Maschinen des Terrors: das Lager (KZ und GULAG) in der Moderne, Münster: Westfälisches Dampfboot.

BENZ, Wolfgang, Barbara DISTEL (eds.), 2005, Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Organisation des Terrors, vol. 1–9, Munich: C. H. Beck.

BERGER, Karin, 1988, ‘Hut ab Frau Sedlmayer! Zur Militarisierung und Ausbeutung von Frauen imnationalsozialistischen Österreich’, in Emmerich Talos, Ernst Hanisch, Wolfgang Neugebauer (eds.), NS-Herrschaft in Österreich 1838–1945, Vienna: öbv&hpt, pp. 141–159.

BROSZAT, Martin, 1999 [1965], ‘Nationalsozialistische Konzentrationslager 1933–1945’, in Hans Buchheim et al.,Anatomie des SS Staates, vol. II, Munich: DTV, pp. 323–445.

BROWDER, Laura, 2008, Her Best Shot. Women and Guns in America, Chapel Hill: University of North Carolina Press.

BRUCKMÜLLER, Ernst, 2001 [1985], Sozialgeschichte Österreichs, Vienna: Verlagfür Geschichte und Politik, pp373–417.

BUBER-NEUMANN, Margarete, 1997 [1949], AlsGefangenebei Stalin und Hitler. Eine Welt im Dunkel, Berlin: Ullstein (Under Two Dictators: Prisoner of Stalin and Hitler, 2008 [1949],trans. Edward Fitzgerald, London: Pimlico).

BUCHMANN, Erika, 1959, Die Frauen von Ravensbrück, Frankfurt/Oder: KongressVerlag.

BUGGELN, Marc, 2009, Arbeit&Gewalt. Das Außenlagersystem des KZ Neuengamme Göttingen: Wallstein Verlag.

CANETTI, Elias, 1999 [1960], Masse und Macht, Frankfurt/Main: Fischer (Crowds and Power, 2000 [1962], trans. Carol Stewart, London: Phoenix Press)

DAUPHIN, Cécile, 1997, ‘Fragiles et puissantes, les femmes dans la société du XIXe siècle’, in Cécile Dauphin, Arlette Farge (eds.), De la violence et des femmes, : Albin Michel, pp. 95–112.

DIEHL, Paula, 2005, Macht–Mythos–Utopie. Die Körperbilder der SS-Männer, Berlin: Akademie Verlag.

ERPEL, Simone (ed.), 2007, Im Gefolge der SS: Aufseherinnen des Frauen-KZ Ravensbrück. BegleitbandzurAusstellung, Berlin: Metropol.

ESCHEBACH, Insa, 1996, ‘SS-Aufseherinnen des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück. Erinnerungenehemaliger Häftlinge’, Werkstatt Geschichte vol. 13, no. 5, pp. 39–48.

ESCHEBACH, Insa, 1997, ‘Das Aufseherinnenhaus. Überlegungenzueiner Ausstellungüber SS-Aufseherinnenin der Gedenkstätte Ravensbrück’, Gedenkstätten Rundbrief, no. 75, pp. 1–11.

FOUCAULT, Michel, 2001a, ‘Le sujet et le pouvoir’, in Michel Foucault, Dits et écrits II, 1976–1988, : Gallimard, pp. 1041–1069. (‘Afterword’ by Michel Foucault, 1983 [1982], in Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, Chicago: The University of Chicago Press, pp. 208–226.)

FOUCAULT, Michel, 2001b, ‘Les mailles du pouvoir’, in Michel Foucault, Dits et écrits II, 1976–1988, : Gallimard, pp. 1001–1023. (‘The Mesh of Power’, 2012, trans. Christopher Chitty, in Viewpoint Magazine, online https://www.viewpointmag.com/2012/09/12/the-mesh-of-power)

FOUCAULT, Michel, 2002 [1975], Surveiller et punir. Naissance de la prison, : Gallimard (Discipline and Punish, 1991 [1977], trans. Alan Sheridan, London: Penguin Books)

FÜLLBERG-STOLBERG, Claus et al. (eds.), 1994, Frauen in Konzentrationslagern. Bergen-Belsen, Ravensbrück, Bremen: Edition Temmen, pp. 221–240.

HEIKE Irmtraud, »... da essichjalediglich um die Bewachung der Häftlingehandelt ...«Lagerverwaltung und Bewachungspersonal, in: Claus Füllberg-Stolberg u.a. (eds.), Frauen in Konzentrationslagern. Bergen-Belsen, Ravensbrück, Bremen 1994, pp. 221-240.

HERBERT, Ulrich, Karin ORTH, Christoph DIECKMANN (eds.), 1998, Die nationalsozialistischen Konzentrationslager: Entwicklung und Struktur, Göttingen: Wallstein, 2 vols.

KRANZ, Thomasz, Zeszyty MAJDANKA, 2005, ‘Tomasz Kranz, Ewidencja Zgonow i Smiertelnosc Wiezow KL Lublin’, Zeszyty Majdanka, vol. 23, pp. 7–53.

KURETSIDIS-HAIDER, Claudia et al., 2011, Das KZ Lublin-Majdanek und die Justiz. Strafverfolgung und verweigerte Gerechtigkeit: Polen, Deutschland und Österreichim Vergleich, Graz: Clio.

LÜDTKE, Alf, 1993, ‘Einleitung’, in Alf Lüdtke, Eigen-Sinn: Fabrikalltag, Arbeitererfahrung und Politikvom Kaiserreichbis in den Faschismus, Hamburg: ErgebnisseVerlag, pp. 9–22.

LÜDTKE, Alf, 1995, ‘What Is the History of Everyday Life and Who Are Its Practitioners?’, in Alf Lüdtke, The History of Everyday Life: Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life, trans. William Templer, Princeton: Princeton University Press, pp. 3–40.

LÜDTKE, Alf, Thomas LINDENBERGER, 1995, ‘Einleitung: PhysischeGewalt – eineKontinuität der Moderne’, in Lüdtke andLindenberger (eds.), Physische Gewalt. Studienzur Geschichte der Neuzeit, Frankfurt/Main: Suhrkamp, pp. 7–38.

MAILÄNDER KOSLOV, Elissa, 2003, ‘Lebenslaufeiner SS-Aufseherin’, in Ulrich Fritz, SilvijaKavcic, Nicole Warmbold (eds.), Tatort KZ. NeueBeiträgezur Geschichte der Konzentrationslager, Ulm: Klemm&Oelschläger, pp. 96–116.

MAILÄNDER KOSLOV, Elissa, 2009, Gewaltim Dienstalltag. Die SS- Aufseherinnen des Konzentrations- und Vernichtungslagers Majdanek 1942–1944, Hamburg: Hamburger Edition.

MAILÄNDER KOSLOV, Elissa, 2010, ‘Work, Violence and Cruelty: An Everyday Historical Perspective on Perpetrators in Nazi Concentration Camps’, L’Europe en formation, no. 357, p. 29–51.

MAILÄNDER KOSLOV, Elissa, 2011, ‘Mikrodynamiken von Gewalt: Zur Strafpraxisim Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück’, in Falk Bretschneider, Martin Scheutz, Alfred Stefan Weiß (eds.), Personal und Insassen von ‘Totalen Institutionen’ – zwischenKonfrontation und Verflechtung, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, pp. 359–379.

NAHOUM-GRAPPE, Véronique, 1996, ‘L’usage politique de la cruauté: l’épuration ethnique (ex-Yougoslavie, 1991–1995)’, in Françoise Héritier (ed.), De la violence, : Odile Jacob, pp. 273–323.

OPPEL, Stefanie, 2006, Die Rolle der Arbeitsämter bei der Rekrutierung von SS-Aufseherinnen, Freiburg: Förderungsgemeinschaft wissenschaftlicher Publikationen von Frauen.

ORTH, Karin, 2002, ‘Experten des Terrors. Die Konzentrationslager-SS und die Shoah’, in Gerhard Paul (ed.), Fanatische National sozialisten oder ganz normale Deutsche?, Göttingen: Wallstein, pp. 93–108.

PLEWE, Reinhard, Jan Thomas KÖHLER, 2001, Baugeschichte Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück, Berlin: Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätte Ravensbrück.

POLLAK, Michael, 1988, Die Grenzen des Sagbaren. Lebensgeschichten von KZ-Überlebenden als Augenzeugenberichte und als Identitätsarbeit, Frankfurt am Main/New York: Campus.

POLLAK, Michael, 2000 [1990], L’Expérience concentrationnaire. Essai sur le maintien de l’identité sociale, : Éditions Métaillé.

REICHARDT, Sven, 2002, Faschistische Kampfbünde. Gewaltund Gemeinschaft im italienischen Squadrismusund in der deutschen SA, Cologne/Weimar/Vienna: Böhlau.

ROUSSET, David, 1946, L’Univers concentrationnaire, : Éditions du Pavois.

SCHMIDT-FELS, Lucia, 2004 [1981], Deportiertnach Ravensbrück: BerichteinerZeugin 1943–1945, Annweiler: Plöger.

SCHWARZ, Gudrun, 1990, Die nationalsozialistischen Lager, Frankfurt/Main: Fischer.

SCHWARZ, Gudrun, 1994, ‘SS-Aufseherinnen in nationalsozialistischen Konzentrationslagern (1933–1945)’, DachauerHefte, no 10, pp. 32–49.

SCHWARZ, Gudrun, 1997, EineFrau an seinerSeite. Ehefrauen in der “SS-Sippengemeinschaft”’, Hamburg: Hamburger Edition.

SCHWARTZ, Johannes, 2003, ‘Das Selbstverständnis Johanna Langefeldsals SS-Oberaufseherin’, in Ulrich Fritz, Silvija Kavčič, Nicole Warmbold (eds.), Tatort KZ, Neue Beiträgezur Geschichte der Konzentrationslager, Ulm, pp. 71–95.

SCHWARTZ, Johannes, 2005, ‘Geschlechterspezifischer Eigensinn von NS-Täterinnen am Beispiel der KZ-Oberaufseherin Johanna Langefeld’, in Viola Schubert-Lehnhardt (ed.), Frauen als Täterinnenim Nationalsozialismus, Protokollband der Fachtagungvom 17.–18. September 2004 in Bernburg, imAuftrag des Kultur- und Bildungsvereins Elbe-Saale e.V. in Sachsen-Anhalt, Gerbstadt, pp. 56–82.

SCHWARTZ, Johannes, 2006, ‘Handlungsoptionen von KZ-Aufseherinnen. Dreialltags- und geschlechtergeschichtlicheFallstudien’, in: Helgard Kramer (ed.), NS-Täterausinterdisziplinärer Perspektive, München: Martin MeidenbauerVerlag, pp. 349–374.

SCHWARTZ, Johannes, forthhcoming, KZ-Aufseherinnen in Ravensbrück und Neubrandenburg. Handlungsräume und Verhaltensweisen, University of Erfurt, doctoral thesis, 2011.

SCHWINDT, Barbara, 2005, Das Konzentrations- und Vernichtungslager Majdanek. Funktionswandelim Kontext der ‘Endlösung’,Würzburg: Königshausen und Neumann.

SJOBERG, Laura et. al., 2007, Mothers, Monsters, Whores. Women’s Violence in Global Politics, London, New York: Zed Books.

SOFSKY, Wolfgang, 1997 (trans. William Templer) The Order of Terror: The Concentration Camp, Princeton, N.J./Chichester: Princeton University Press.

SOFSKY, Wolfgang, Fritz KRAMER, Alf LÜDTKE, 2004, ‘Gewaltformen – Taten, Bilder’, in Historische Anthropologie – Kultur, Gesellschaft, Alltag, vol. 12, no. 12, pp. 157–178.

STREBEL, Bernhard, 2003, Das KZ Ravensbrück. Geschichte eines Lagerkomplexes, Paderborn: Schöningh.

STREBEL, Bernhard, 1998, Das Männerlagerim KZ Ravensbrück 1941–1945, Dachauer Hefte vol. 14, pp. 141–174.

TILLION, Germaine, 1988, Ravensbrück, : Seuil. (Ravensbrück: An Eyewitness Account of a Women’s Concentration Camp, 1975, trans. Gerald Satterwhite, New York: Anchor/Doubleday).

TRÖGER, Annemarie, 1981, ‘Frauen imwesensgemäßen Einsatz’, in Mutterkreuz und Arbeitsbuch.Zur Geschichte der Frauen in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus, Frankfurt/Main: Fischer Frauengruppe Faschismusforschung, pp. 246–272.

WELZER, Harald, with Manuela Christ, 2005, Täter. Wieausganznormalen Menschen Massenmörderwerden, Frankfurt/Main: Fischer.

WINKLER, Dörte, 1977, Frauenarbeitim ‘Dritten Reich’, Hamburg: Hoffmann und Campe.

WROCKLAGE, Ute, 2009, ‘The “Einmagazinierung” of Concentration Camps 1933–1939. Photographs and Visual Reports in the German Illustrated Press’ http://www.fondationshoah.org/FMS/IMG/pdf/8-_Ute_Wrocklage.pdf

ZÁMECNIK,Stanislav, 2001, ‘Das früheKonzentrationslager Dachau’, in Wolfgang Benz, Barbara Distel (eds.), Terror ohne System. Die ersten Konzentrationslagerim Nationalsozialismus 1933–1935, Geschichte der Konzentrationslager1933–1945, vol. 1, Berlin: Metropol, pp. 13–39.