Trois siècles de violences et de luttes au Timor oriental (1726-2008)

Trois siècles de violences et de luttes au Timor oriental (1726-2008)

Frédéric DURAND

Introduction

À de nombreuses reprises, le Timor oriental a défrayé la chronique pour les violences de masse qu’il a connues . Les plus médiatisées ont été celles menées dans le cadre de l’occupation du territoire par l’Indonésie de 1975 à 1999, qui sont à l’origine de la mort de 20 à 25 % d’une population s’élevant à 700 000 habitants en 1975. À l’époque, la capacité des Timorais de l’Est à résister dans une moitié d’île grande comme la Belgique, contre un archipel deux cents fois plus peuplé avait surpris la communauté internationale

Mais des périodes plus anciennes ont aussi été entachées de violences de masse comme les luttes contre la colonisation portugaise au XIXe siècle, ou bien l’occupation japonaise de 1942 à 1945. Depuis sa tardive indépendance en mai 2002, le pays a encore connu de graves violences, particulièrement lors de la crise de 2006-2008, conduisant au retour d’une force d’interposition internationale. Tous ces événements doivent cependant être mis en perspective pour comprendre la complexité des motivations et des enjeux.

Ce faisant, nous serons amener à nous poser deux grandes questions de fond, concernant plus particulièrement la période 1975-1999 : quelles sont les raisons qui expliquent qu’un peuple numériquement beaucoup plus faible, sur un territoire restreint et disposant d’un armement bien moins sophistiqué, ait pu résister pendant 25 ans à une armée indonésienne dotée d’équipement de combat modernes et destructeurs comme le napalm ? Ses violences de masse peuvent-elles être qualifiées de « crime contre l’humanité » ou encore de tentative de « génocide » ?

I. Des violences limitées avant le début du XVIIIe siècle

I.1. Les premiers contacts sous le signe du commerce

La date des premiers contacts entre Timorais et Portugais n’est pas connue avec exactitude, mais elle est postérieure de quelques années à la conquête du sultanat de Malacca sur la péninsule malaise en 1511. À l’époque, les Portugais s’étaient immiscés dans le commerce du bois de santal mené par les Chinois depuis le milieu du XIIIe siècle (Eccles, 2004). Ces contacts commerciaux étaient limités et non-violents. Même à partir des années 1550, lorsque les prêtres dominicains ont commencé à évangéliser les habitants des îles de la Sonde, Timor restait une destination marginale, les Portugais lui préférant l’île voisine de Solor (Oliveira, 2004).

En 1613, les Hollandais s’emparèrent pour la première fois du port de Kupang dans la partie occidentale de l’île, où se situait l’implantation portugaise. Les employés de la compagnie des Indes néerlandaises (VOC) dénombrèrent seulement 89 blancs et 450 métis (Durand, 2006 : 87). Cela témoigne du caractère restreint de leur présence dans une île pouvant compter à l’époque plusieurs centaines de milliers d’habitants.

En 1642, après avoir obtenu la conversion au catholicisme de plusieurs souverains, les Portugais menèrent leur première vraie opération armée dans l’intérieur des terres. Leurs forces propres n’étaient que de 90 soldats, mais ils obtinrent l’appui de très nombreux guerriers timorais. Ce procédé qui consiste à utiliser les forces de royaumes locaux contre d’autres sera repris et systématisé pendant les guerres coloniales du XIXe siècle. En 1642, les forces timoraises permirent au Portugais de vaincre le royaume de Waiwiku-Wehale. Ce dernier n’était pas, comme il a été parfois écrit, un « empire ». Il disposait néanmoins d’une autorité spirituelle reconnue par plusieurs dizaines d’autres royaumes (Therik, 2004). Cette victoire favorisa à la fois l’accroissement du prestige du Portugal au-delà de ses frontières et la diffusion du catholicisme (Thomaz, 2008 : 396).

Les Hollandais, qui accroissaient de leur côté leur emprise sur l’Asie du Sud-Est, s’efforcèrent d’écarter les Portugais de Timor. En 1651, ils s’emparèrent militairement de la ville de Kupang à l’extrémité occidentale de l’île, obligeant les moines dominicains portugais à établir leur base principale dans l’actuelle enclave d’Oecussi-Ambeno. En 1661, pensant stabiliser la situation, les Portugais signèrent un traité avec la compagnie hollandaise. La VOC y reconnaissait la souveraineté du Portugal sur la majeure partie de l’île de Timor, en contrepartie de l’acceptation de la présence néerlandaise à Kupang (Durand, 2002 : 50).

I.2. La montée en puissance des Topasses dans la seconde moitié du XVIIe siècle

Le XVIIe siècle vit le renforcement de la communauté des Topasses. Ce nom désignait les métis de Portugais et de Timorais, aussi qualifiés de « Portugais noirs ». Deux grandes familles se sont distinguées : la famille de Hornay, issue d’un déserteur hollandais et la famille da Costa, d’origine portugaise (Boxer, 1947). À partir de 1673 et jusqu’en 1693, un Topasse, António de Hornay, prit le contrôle des îles de la Sonde. Avec le grade de capitão-mor, il était qualifié de « virtuel roi sans couronne de Timor ». Quelques années plus tard, en 1695, un premier envoyé du vice-roi portugais des Indes, António de Mesquita Pimentel, fut déposé par le Topasse Domingos da Costa. Ce dernier fut également considéré comme le souverain de Timor de 1693 à 1722, choisissant alternativement de s’allier ou de s’opposer aux Portugais.

Le voyageur anglais William Dampier, qui s’arrête dans l’île en 1699, notait :

Les autochtones reconnaissent le roi du Portugal comme leur souverain. Ils ont permis à la colonie portugaise de construire un fort, qu’ils appellent Lifau, et aux Hollandais d’avoir un comptoir appelé Kupang. Mais ils n’accepteraient jamais qu’aucun des deux n’intervienne dans le gouvernement de leur pays. Les habitants de Lifau parlent portugais et sont catholiques. Ils se flattent de leur religion et de leur ascendance portugaise ; et seraient très fâchés si quelqu’un osait leur dire qu’ils ne sont pas Portugais ; pourtant je n’ai guère vu que trois Blancs, dont deux étaient des prêtres. (Dampier, 1981)

Cette analyse illustre bien à la fois la fierté des Timorais d’avoir établi des liens avec le Portugal et le refus de toute forme d’ingérence imposée, qui se vérifie jusqu’à l’époque contemporaine.

De fait, c’est seulement en 1702, après deux siècles de contacts, que le Portugal envoya son premier « gouverneur » à Timor : António Coelho Guerreiro. Il mit en place deux systèmes qui allaient influer de manière durable sur les relations à la fois de confiance et de conflit entre Portugais et Timorais : l’attribution de grades et le paiement de la finta (Gunn, 1999). L’attribution de grades portugais comme celui de « colonel » permit d’obtenir le soutien de nombreux chefs. En revanche, alors que les relations initiales s’étaient établies sur un mode d’alliances symboliques, d’échanges et de commerce, l’introduction de la finta fut mal accueillie par les chefs timorais. La finta était un tribut en nature que les royaumes alliés étaient obligés de payer au gouverneur portugais. Cette nouvelle contrainte imposée aux royaumes a entraîné de nombreuses guerres. António Coelho Guerreiro passa trois ans à Lifau avant de devoir s’enfuir suite aux attaques répétées des Topasses. Cela illustre à quel point la position du Portugal restait fragile. Cependant, malgré les attaques récurrentes, le Portugal ne renonça pas pour autant à envoyer des gouverneurs.

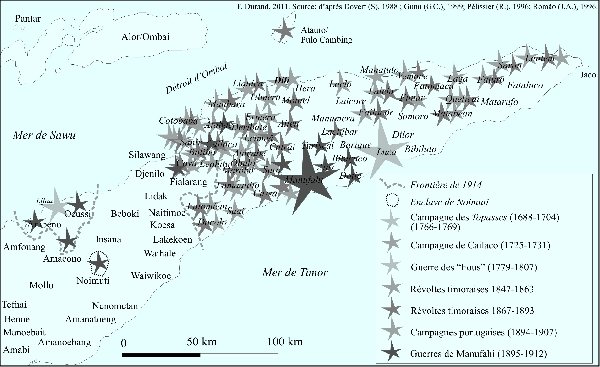

II. Les violences du XVIIIe au milieu du XIXe siècle

II.1. La bataille de Cailaco en 1727

Les violences de masse commencèrent surtout au XVIIIe siècle, lorsque les Portugais cherchèrent à accroître leur emprise et que les royaumes timorais s’allièrent pour s’y opposer. La première grande guerre débuta sous le commandement du chef Topasse Francisco de Hornay. En 1726, une quinzaine de royaumes allant d’Oecussi à Ermera s’unirent contre les Portugais. Ces derniers parvinrent de leur côté à obtenir le soutien de la majorité des royaumes de la partie extrême-orientale de l’île. Ainsi, les deux camps recouvraient une majeure partie du territoire de l’actuelle république de Timor-Leste. La bataille de Cailaco dura un mois et demi, du 23 octobre au 8 décembre 1726. Elle mobilisa 5 500 hommes alliés du Portugal et sans doute au moins autant du côté des opposants. Certains combats furent d’une rare violence comme l’attestent les dessins d’assauts et de villages détruits sur une carte réalisée à l’époque (Durand, 2006 : 133-138). L’arrivée de la saison des pluies début décembre mit un terme au conflit, sans véritable vainqueur. Cette campagne de Cailaco attesta néanmoins de la puissance d’action et de mobilisation des Portugais. En 1733, plus de 40 royaumes acceptaient de payer la finta et reconnaissaient désormais la couronne portugaise.

II.2. La bataille de Penfui en 1749 et les revers européens

Les relations vis-à-vis des Européens demeuraient ambivalentes. Les Topasses accueillirent favorablement l’ouverture d’un séminaire catholique par les Dominicains portugais à Oecussi. En revanche, ils cherchèrent à se débarrasser des Hollandais. En 1749, les métis Topasses se réunirent dans la plaine de Penfui, à l’est de Kupang, dotés d’une force évaluée à 50 000 hommes. En face, la VOC disposait seulement de 23 soldats européens, de quelques centaines d’anciens esclaves et de guerriers des environs de Kupang ou des îles voisines. En dépit du déséquilibre des forces, la bataille tourné en faveur des Hollandais. Au moins 2 000 Topasses et leurs alliés périrent au cours des combats.

Forte de l’avantage psychologique de cette victoire, la VOC en profita pour lancer une série d’expéditions militaires dans les années 1750 (Gunn, 1999 : 95). Dans le même temps, les Hollandais négocièrent de nouveaux accords et signèrent en 1756 le traité de Paravicini, qui étendit leur influence à une quinzaine de royaumes du sud-ouest de l’île. En 1759, le commandant hollandais von Plüskow essaya de prolonger les conquêtes hollandaises en détruisant une place forte des Topasses à Animata, avant d’attaquer leur fort de Noemuti, où il y fit 400 prisonniers et s’empara de 14 canons. Cet exploit incita sept nouveaux chefs de l’ouest, auparavant alliés des Topasses, à signer un traité avec la compagnie hollandaise. En position de force, von Plüskow proposa l’établissement d’un accord tripartite entre le Portugal, la VOC et les Topasses. Mais il fut tué en 1761 par Francisco d’Hornay et António da Costa, les descendants des deux anciennes familles rivales topasses, qui avaient alors décidé de s’allier. Après cela, en dehors de la prise d’Atapupu, au centre de la côte septentrionale en 1818, les Hollandais limitèrent leurs ingérences dans les affaires intérieures timoraises jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Parallèlement, les Topasses continuèrent leurs attaques sur l’implantation portugaise dans l’actuelle enclave d’Oecussi, parvenant même à tuer le gouverneur Dionísio Gonçalves Rebelo Galvão en 1766. Le blocus timorais devint si menaçant que le nouveau gouverneur, António Teles de Menezes décida de transférer la colonie vers l’est. Le 11 août 1769, la population fidèle aux Portugais (soit 1 200 personnes) est partie en bateaux pour s’installer dans la ville de Dili, abandonnant la région d’Oecussi aux Topasses.

II.3. L’esclavage jusqu’à la fin du XIXe siècle

Les données chiffrées précises manquent pour quantifier la participation des Portugais au commerce des « esclaves » à Timor-Est. En effet, cette pratique a été officiellement abolie en 1858, époque à partir de laquelle on commence à disposer de statistiques à peu près fiables (Castro, 1867). Il est bien attesté qu’il y avait des formes d’esclavage traditionnel à Timor, mais celles-ci s’apparentaient souvent plus à des systèmes de « dépendance » ou de « captivité temporaire ». Ces « esclaves » étaient principalement des prisonniers de guerre ou des personnes condamnées par la justice locale, notamment pour sorcellerie. Dans les sociétés traditionnelles, la majorité de ces « dépendants » étaient relativement bien traités et intégrés à la famille. Ils pouvaient même racheter leur liberté, voire être anoblis lorsqu’ils étaient affranchis par un membre de l’aristocratie locale. De même, leur maître ne pouvait pas les expédier hors de l’île.

Au XVIIIe siècle, sous l’influence européenne, l’esclavage s’est durci. Cela s’est notamment traduit par la possibilité d’envoyer les esclaves hors de l’île, ce qui était interdit auparavant, mais les expéditions d’esclaves vers Batavia ou vers Macao restaient apparemment limitées à quelques centaines de personnes par an. En dépit de son abolition en 1858, des formes d’esclavage sont attestées jusqu’aux années 1890, avant de disparaître au début du XXe siècle (Gunn, 1999 : 134).

III. Violences et campagnes militaires des années 1860 à 1912

III.1. Le tournant de la seconde moitié du XIXe siècle

Le gouverneur Affonso de Castro, en poste à Timor de 1859 à 1863, joua un rôle majeur dans les changements survenus à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. On lui doit la division politico-administrative du territoire en 11 districts militaires, qui empiétait alors sur les pouvoirs locaux et qui préfigurait le découpage contemporain. Confronté à une situation financière critique avec l’épuisement des ressources en bois de santal, Affonso de Castro prit également des décisions qui furent mal acceptées par les Timorais. Il augmenta le montant de la finta, tout en introduisant le travail forcé et les corvées. Adepte du très controversé système de cultures forcées instauré par les Hollandais à Java, Affonso de Castro obligea les Timorais à planter du café et à donner 20 % de leur récolte aux autorités portugaises. Ceux qui ne pouvaient pas planter de café devaient céder 10 % de leur récolte de riz. C’est seulement à partir de ce moment que l’on peut qualifier la présence portugaise de « colonisation », par rapport aux pratiques antérieures fondées sur des alliances ou tributs symboliques. Ces exigences provoquèrent de nouvelles insurrections dans les royaumes timorais. Par-delà ces luttes, et conscient de la fragilité de l’implantation portugaise, de Castro se fit l’avocat du respect des traditions locales et d’un interventionnisme limité (Roque, 2010).

Les mouvements de révolte continuèrent après le départ d’Affonso de Castro, culminant avec l’assassinat du gouverneur Alfredo de Lacerda e Maia en 1887

Toutefois, les Portugais commençaient à importer des armes modernes, qui leur donnèrent un net avantage sur les populations ne disposant que d’arcs, de lances, de fusils de chasse ou de vieux canons. Les répressions furent très dures. En contrepoint, ces années témoignent d’une volonté d’apporter une certaine modernisation dans le territoire : création d’une première bibliothèque à Lahane (1879), construction du phare de Dili (1881), installation d’un éclairage public à Dili utilisant du pétrole de Laclubar (1884), ouverture des premières écoles publiques. Dans l’ensemble cependant, l’influence portugaise touchait surtout les environs de Dili et une minorité « assimilée ». Ainsi, un recensement des catholiques effectué en 1882 dénombrait 23 000 pratiquants, soit environ 8 % de la population, les autres continuant à pratiquer leurs rites animistes (Durand, 2004 : 52).

III.2. Plus de 20 campagnes militaires sous le gouverneur Celestino da Silva (1894-1908)

Depuis 1702, la plupart des gouverneurs portugais de Timor étaient à peine restés en place deux ou trois ans, parfois seulement quelques mois. José Celestino da Silva, arrivé en 1894, fit preuve d’une exceptionnelle longévité puisqu’il occupa son poste pendant 14 ans, jusqu’en 1908. Ancien membre d’un escadron dans lequel avait servi le roi du Portugal Dom Carlos Ier, Celestino da Silva bénéficia du soutien du souverain, en dépit des critiques dont faisaient l’objet ses actions, tant économiques que militaires. De fait, il fut le premier gouverneur à disposer de manière régulière d’un armement moderne : mitrailleuses, grenades et même l’appui naval d’une canonnière. Cela lui permit de mener plus de 20 campagnes militaires (Pélissier, 1996).

Là encore, la volonté d’indépendance de nombreux royaumes timorais s’est manifestée régulièrement et avec force, certains souverains préférant mourir que de se rendre. Les victoires portugaises ont seulement été rendues possibles par l’ambivalence de certains chefs ou liurais timorais qui préféraient s’allier au Portugal, soit parce qu’il craignait des représailles, soit pour razzier leurs voisins lors des opérations militaires. En règle générale, le gouverneur disposait de 200 soldats portugais et de 1 500 moradores (soldats timorais recrutés à Dili). Sans l’appui de rois mettant à disposition des forces cumulées pouvant dépasser 10 000 hommes, les Portugais n’auraient pu venir à bout de toutes les révoltes.

Les campagnes de Celestino da Silva les plus connues sont celles qui l’opposèrent au royaume de Manufahi. Ce dernier, situé sur la côte australe à une centaine de kilomètres de Dili, comptait plus de 42 000 habitants. En 1895, son roi refusa de verser la finta et de fournir des hommes pour exécuter des corvées. Alors que le gouverneur constituait une force pour l’obliger à se soumettre, le roi prit l’offensive avec plusieurs alliés, parvenant à anéantir une colonne portugaise de plusieurs centaines de soldats et à s’emparer de leurs armes. Après 50 jours de combats, les deux camps affaiblis durent se séparer sans réel vainqueur. Cinq ans plus tard, le gouverneur Celestino da Silva réunit des forces sans précédent : 100 officiers et sous-officiers, 1 500 moradores, 12 300 guerriers Timorais, 650 porteurs. Les Timorais représentaient ainsi 99 % des effectifs dont disposait le gouverneur. Divisées en trois colonnes, ces forces descendirent vers le sud fin septembre 1900, luttant avec difficulté contre les royaumes hostiles. Les Portugais ne parvenaient à remporter les batailles que parce qu’ils disposaient d’armement moderne. Celestino da Silva déclara d’ailleurs avoir été impressionné par la capacité de résistance des Timorais. Après deux mois de combats, le gouverneur réalisa que toute victoire était hors de portée. Afin de ne pas perdre la face, il promit d’accorder la vie sauve à ceux qui se rendraient. Il retourna en Europe en 1908, après la mort de son protecteur le roi Dom Carlos Ier, sans avoir pu vaincre le Manufahi.

Le gouverneur Celestino da Silva est également à l’origine d’un projet de transformation de la finta en un impôt par capitation (1906), dont l’application dans les années 1910 eut de graves conséquences. Ses principaux objectifs étaient de contrôler les royaumes et d’accroître les revenus en taxant les échanges et en favorisant la culture du café. Sa doctrine consistait en deux grandes stratégies. Il s’agissait tout d’abord de maintenir des alliances avec les royaumes timorais, tout en divisant pour mieux régner ; il fallait ensuite mettre en place une administration militaire et judiciaire s’appuyant sur les droits traditionnels, mais en plaçant au-dessus l’autorité et la loi portugaises. Pour réaliser ces objectifs, Celestino da Silva fit construire de nombreux forts desservis par un réseau de pistes et reliés par téléphone. On lui doit tout de même également des transformations plus positives (scolarisation, service d’eau potable et hôpital moderne à Dili en 1906), bien qu’elles aient été le fruit du travail forcé.

III.3. La grande guerre de 1911-1912

Le gouverneur Filomeno da Câmara, en poste de 1911 à 1913, puis de 1914 à 1917, mena non sans mal la conquête du Manufahi. Après le départ de Celestino da Silva, les relations entre Timorais et Portugais n’avaient cessé de se dégrader. En 1910, l’abolition de la monarchie au Portugal et l’avènement de la République avait amorcé une remise en cause du lien symbolique unissant auparavant les liurais au roi du Portugal. Plus concrètement, la transformation de la finta en impôt par capitation et la multiplication des corvées pour les travaux publics ou les plantations de café avaient considérablement accru la pression sur la population.

À la fin de l’année 1911, le nouveau souverain de Manufahi, Dom Boaventura, s’allia aux rois de Camenasse et de Raimean (Pélissier, 1996). Les attaques timoraises obligèrent les Portugais à évacuer les postes de Same, d’Hatolia, de Maubisse et d’Ermera. Le gouverneur Filomeno da Câmara prit peur et arma la population civile de Dili, tout en demandant instamment des renforts à Macao, à Goa et au Mozambique. La canonnière Pátria et deux navires chargés de troupes arrivèrent en février 1912. Filomeno da Câmara lança alors des offensives à l’ouest et au sud. Après de nombreuses batailles, c’est seulement fin mars 1912 que les Portugais parvinrent à vaincre les royaumes de Fato Berliu, Turiscain et Bibissuço. À l’ouest, à Atabaé et Cailaco, certains souverains déclarèrent préférer mourir que de se soumettre. À de nombreuses reprises, le gouverneur exprima son admiration devant la mobilité et la pugnacité des Timorais, leur habileté dans l’art de la guérilla, ainsi que leur ingéniosité à se servir du matériel militaire dont ils s’emparaient.

Des combats violents se poursuivirent dans de nombreuses régions : Ambeno, Maubisse, Deribate, Leimão, Atsabe. L’arrivée de deux bateaux à vapeurs avec des troupes du Mozambique, en avril puis en juillet 1912, refit cependant pencher la balance en faveur des Portugais. Grâce à l’utilisation de l’artillerie, de mitrailleuses et de grenades, et tandis que la canonnière Pátria bombardait les zones côtières, les troupes du gouverneur parvinrent à s’emparer d’Aituto, puis du Riac, une montagne où une partie des forces timoraises s’était retranchée. Restait un dernier relief fortifié, celui de Leo Laco, où s’était retiré Dom Boaventura avec plus de 12 000 hommes. Après deux semaines de sièges, le 10 août 1912, apprenant l’arrivée de nouvelles troupes du Mozambique, le roi de Manufahi décida de tenter un passage en force. Il ouvrit une brèche dans les lignes portugaises et réussit à s’échapper avec quelques milliers d’hommes. Le lendemain, une deuxième vague d’assiégés s’enfuit à son tour. Les autres périrent ou durent se rendre le 11 août 1912. Des attaques sporadiques continuèrent jusqu’en octobre 1912, et même jusqu’en mai 1913 dans l’enclave d’Oecussi, bien que le rapport de force militaire soit alors nettement en faveur des Portugais.

Les combats de 1911-1912 auraient causé de 15 000 à 25 000 morts au sein des populations timoraises, ce qui correspondrait à plus de 5 % de la population de l’époque (Durand, 2009 : 73). Après des siècles de lutte, les royaumes timorais étaient gravement affaiblis et cette démonstration de force engendra une certaine résignation face à la présence coloniale. À l’époque, les liens entre Timor-Est et les Indes néerlandaises étaient très ténus. Ainsi, les mouvements nationalistes indonésiens qui ont émergé à Java et dans l’ouest de l’archipel dans les années 1920-1930 n’ont pas eu d’impact à Timor.

IV. Les troubles de la fin de la période coloniale : 1942-1975

IV.1. L’occupation japonaise (1942-1945)

Le 17 décembre 1941, dix jours après l’attaque de Pearl Harbour par les Japonais, 1 100 soldats australiens et hollandais débarquaient à Timor-Est en dépit de la neutralité affichée du Portugal dans le conflit. Ils voulaient empêcher que Timor serve de base à une invasion de l’Australie. À l’époque, Timor-Est était considéré comme « pacifié » et il y avait seulement 150 soldats portugais. Les Japonais procédèrent aux premiers bombardements sur Dili le 8 février 1942. Ils attaquèrent ensuite la ville le 20 février avec des forces qui s’élevèrent jusqu’à 20 000 soldats (Borda d’Água, 2007).

De leur côté, les soldats alliés s’étaient retirés dans les montagnes. De là, ils organisèrent des opérations de sabotage. Les Australiens ne purent résister à des forces japonaises vingt fois plus importantes qu’à la faveur de l’aide des Timorais. Ces derniers les renseignèrent et leur permirent de se cacher dans des régions où ils n’auraient pu survivre sans assistance. Les Alliés amorcèrent leur campagne de bombardements à partir de mai 1942 en visant des cibles stratégiques à Dili : la station télégraphique, la centrale électrique, les entrepôts des douanes, l’hôpital. Les principales victimes ont été les populations locales. En septembre 1942, l’armée japonaise mit sur pied les « colonnes noires » (columnas negras). Largement composées de ressortissants de la partie occidentale de Timor sous juridiction néerlandaise, ces colonnes de miliciens semèrent la violence et la destruction. Là encore les Timorais de l’Est en furent les principales victimes. En novembre 1942, les Japonais placèrent l’essentiel de la communauté portugaise restante (600 personnes) dans des camps.

À partir de décembre 1942, les Australiens décidèrent d’évacuer leurs troupes confrontées à une pression croissante. Ils embarquèrent l’essentiel de leurs hommes entre janvier et février 1943, ainsi que 540 Portugais et métis, mais laissèrent les Timorais sans défense. Les représailles japonaises furent particulièrement dures vis-à-vis des populations soupçonnées d’avoir aidé les soldats occidentaux. L’occupation japonaise continua sous les bombardements américains et australiens, tandis que les famines liées aux réquisitions de nourriture, ainsi que le travail forcé des hommes et des femmes avaient de graves répercussions sur la population. Les dommages matériels furent considérables puisque 90 % des constructions furent détruites. Les pertes humaines furent également particulièrement sévères.

En 1946, les Australiens mirent en place une commission sur les crimes de guerre commis par l’armée japonaise. Les enquêteurs ne se préoccupèrent cependant que des décès survenus dans les rangs des Occidentaux et non au sein des populations timoraises (Gunn, 1999 : 237). Les pertes des belligérants étaient pourtant nettement moins importantes. Les Australiens perdirent 40 hommes, le Portugal 75 et le Japon 1 500. En comparaison, les estimations des victimes parmi les populations locales indiquent qu’entre 45 000 et 70 000 Timorais de l’Est auraient trouvé la mort au cours de cette période, soit entre 10 et 15 % de la population d’avant-guerre évaluée à 450 000 habitants. James Dunn, ancien consul australien à Dili (1962-1964), a ainsi écrit que : « Timor-Est a été une des plus grandes catastrophes de la Deuxième Guerre mondiale en termes de pertes de vies humaines » (Dunn, 1983).

De leur côté, entre 1945 et 1949, les nationalistes indonésiens ‒ et notamment le président Soekarno, qui devaient faire face au refus des Pays-Bas de reconnaître la déclaration d’indépendance du 17 août 1945 ‒ avaient préféré opter pour le principe de maintien des frontières coloniales. Ainsi, ils avaient déclaré qu’ils ne revendiqueraient jamais le Timor oriental (Defert, 1992 : 39).

IV.2. Le soulèvement de Viqueque en 1959 et l’attaque d’Oecussi en 1966

À la fin de l’année 1958, 14 Indonésiens fuirent leur pays et demandèrent l’asile politique à Dili. Ils se disaient membre du Permesta, un mouvement régionaliste en lutte contre le gouvernement centralisateur de Soekarno. Le gouverneur portugais les autorisa à s’installer dans l’est de la colonie. En mars 1959, des rumeurs circulèrent sur l’implication du consul d’Indonésie à Dili dans l’organisation de troubles. Du 7 au 20 juin 1959, un court soulèvement éclata dans le sud-est de l’île. Son bilan aurait été de 500 à 1 000 morts (Gunn, 1999 : 260). Cette révolte aboutit aussi à l’arrestation de 65 suspects parmi les Timorais. Ceux qui furent considérés comme des leaders furent exilés en Angola.

Les motivations et rôle des dirigeants indonésiens de l’époque dans ces événements demeurent obscurs. Ce soulèvement a été interprété par certains comme une première tentative de déstabilisation de Timor-Est. D’autres y ont perçu les prémices du premier mouvement nationaliste de l’après-guerre. Il est néanmoins certain que cette révolte n’est pas étrangère à la prise de conscience politique des Timorais de l’Est.

Sept ans plus tard, en août 1966, alors que le général Suharto venait de prendre le pouvoir à Jakarta, l’incendie de plusieurs villages et une attaque au mortier de l’enclave d’Oecussi par l’armée indonésienne apportèrent la preuve que le nouveau dirigeant de l’Indonésie avait très tôt envisagé d’employer la force pour s’emparer du territoire. À cette époque, une réaction rapide de l’armée portugaise avait toutefois découragé les militaires indonésiens de pousser plus loin l’offensive.

En dehors de ces deux événements, la situation à Timor-Est est restée relativement calme pendant l’après-guerre. Certains jeunes furent exilés au Mozambique pour des déclarations proférées à l’encontre du régime colonial considérées comme subversives, à l’instar du futur président José Ramos-Horta. D’autres furent initiés au marxisme au cours de leurs études au Portugal, mais il n’y eut pas à Timor-Est de contestation violente ou de guerre coloniale comme en Angola ou au Mozambique.

IV.3. Une amorce de décolonisation pacifique 1974-1975

En avril 1974, la révolution des Œillets mit fin au régime de Marcelo Caetano, le successeur du dictateur Salazar. Ce mouvement favorisa aussi un certain essor politique à Timor-Est, où l’écho des luttes dans les colonies lusophones africaines avait favorisé l’émergence d’une conscience nationale au sein de la minorité alphabétisée. Les Timorais profitèrent de l’ouverture pour créer des partis politiques, jusqu’alors interdits (Ramos-Horta, 1987 : 29). Trois formations se constituèrent en mai 1974 : l’Union démocratique timoraise (UDT), l’Association sociale-démocrate timoraise (ASDT, qui allait se transformer plus tard en Front révolutionnaire pour un Timor-Leste indépendant, FRETILIN) et l’Association populaire démocrate de Timor (APODETI). Les deux premiers se prononçaient pour l’indépendance, même si l’UDT envisageait une période de transition sous tutelle portugaise. L’APODETI, que les observateurs présentent comme très minoritaire, se déclarait pour sa part en faveur d’un rattachement à l’Indonésie (Hill, 1978 ; Jolliffe, 1978 ; Nicol, 1978).

Dès sa nomination en novembre 1974, le nouveau gouverneur de Timor-Est, Mário Lemos Pires, put observer l’attachement de la population au Portugal et en même temps l’existence d’une forte identité est-timoraise (Lemos Pires, 1994). Par-delà les divergences de position au sein des instances dirigeantes à Lisbonne, le Portugal commença à mettre en place un processus de décolonisation qui fut confirmé lors de la conférence de Macao, en mai 1975. Deux mois plus tard, le Portugal promulguait un décret sur la décolonisation de Timor-Est prévoyant l’élection d’une assemblée constituante en octobre 1976.

Afin de se préparer à ces échéances, l’UDT et le FRETILIN, les deux principaux partis politiques est-timorais, avaient formé une coalition en janvier 1975. Les militaires indonésiens considérèrent qu’elle était de nature à compromettre leurs plans et entreprirent alors plusieurs manœuvres (Defert, 1992 : 76). Ils menèrent des pourparlers avec les Portugais, en mars 1975 à Londres, en mai 1975 à Hong-Kong, en août 1975 à Jakarta, et en novembre 1975 à Rome. Les Indonésiens cherchèrent à convaincre le Portugal de leur transférer la souveraineté sur Timor-Est ou, au moins, à éviter qu’il ne demande une intervention de l’ONU. Parallèlement, le général Suharto sollicita le soutien du président américain Gerald Ford lors d’une visite aux États-Unis en juillet 1975. Il l’obtint aisément en arguant que le FRETILIN était un parti communiste qui risquait de déstabiliser la région. Les Américains venaient en effet de perdre la guerre du Viêtnam en avril 1975 et craignaient la propagation du communisme en Asie.

IV.4. La guerre civile de 1975

Les services secrets indonésiens entreprirent aussi de briser la coalition UDT-FRETILIN. En mai 1975, ils déclarèrent aux dirigeants de l’UDT qu’ils n’accepteraient jamais la formation d’un gouvernement indépendant incluant des membres du FRETILIN. L’UDT a alors mis fin unilatéralement à la coalition. Début juin 1975, une brève incursion militaire indonésienne dans l’enclave d’Oecussi permettait de conclure à l’absence de réaction de la part du Portugal. Fin juillet 1975, les services secrets indonésiens signifièrent aux dirigeants de l’UDT que sauf action décisive de leur part, une invasion armée serait lancée. Les membres de l’UDT considérèrent alors qu’il n’y avait pas d’autre choix que de procéder à un coup d’État.

Le 11 août 1975, ils s’emparèrent des armes de la police, tandis que l’administration portugaise laissait faire (Defert, 1992 : 77). Le gouverneur aurait pourtant pu réagir car les putschistes de l’UDT étaient moins de 200, alors qu’il disposait de plus de 1 700 soldats. En l’absence d’instructions claires de Lisbonne, il préféra quitter Dili pour s’installer dans l’île d’Ataúro. Le FRETILIN parvint rapidement à rallier une majorité de Timorais. La plupart des militaires timorais désertèrent avec leurs armes pour former les Forces nationale de libération de Timor-Leste (FALINTIL). Le 27 août, le FRETILIN reprenait Dili. À la mi-septembre, il contrôlait l’essentiel du territoire.

Ces troubles provoquèrent des combats et des dérapages dans les deux camps, allant jusqu’à des exécutions sommaires de prisonniers. Ils causèrent entre 1 500 et 3 000 victimes, tandis qu’environ 10 000 personnes, autour des leaders de l’UDT, se réfugiaient dans la partie occidentale de Timor où elles furent prises en otage par l’armée indonésienne.

L’armée indonésienne aurait pu prétexter de cette brève guerre civile pour justifier son invasion, mais le général Suharto hésitait. L’Indonésie disposait en effet d’un moyen de pression qu’elle a surestimé : la capture de 26 officiers et civils portugais. Les militaires indonésiens les avaient laissés passer la frontière en août 1975, avant de les placer dans des camps. Le gouvernement portugais refusa cependant d’autoriser l’armée indonésienne à entrer à Timor-Est en échange de leur libération. Parallèlement, de septembre à début décembre 1975, le Comité international de la Croix-Rouge et de nombreuses journalistes occidentaux purent témoigner du sérieux des dirigeants est-timorais dans la gestion des affaires économiques et sociales.

V. Vingt-cinq ans d’occupation indonésienne (1975-1999)

V.1. L’invasion de décembre 1975

L’invasion militaire « officielle » du 7 décembre 1975 fut précédée de nombreuses attaques. À partir de septembre 1975, l’armée indonésienne multiplia les offensives sur les villes frontalières, notamment sur Balibo, où cinq journalistes occidentaux périrent le 16 octobre. Le 24 novembre, le FRETILIN s’adressa en vain à l’ONU pour demander l’envoi d’une force d’interposition. Le 27 novembre, la ville d’Atabae tombait. Face à l’inéluctabilité d’une offensive indonésienne massive, le FRETILIN décida de proclamer unilatéralement l’indépendance de la République démocratique du Timor Leste, le 28 novembre 1975. Ses dirigeants espéraient susciter une réaction de la communauté internationale (Defert, 1992 : 89). De fait, quelques États reconnurent la nouvelle république, dont la Chine, Cuba, le Viêtnam et les anciennes colonies portugaises, mais pas l’ONU ni aucune puissance occidentale. Le 30 novembre 1975, les représentants de l’UDT et de l’APODETI, virtuellement prisonniers à Timor-Ouest, furent contraints de signer une déclaration dite « de Balibo » demandant le rattachement de Timor-Est à l’Indonésie.

Le 7 décembre 1975, une vingtaine de navires de guerre et 13 avions attaquèrent la ville de Dili. Dix mille soldats indonésiens étaient engagés dans l’offensive. Le 8 décembre, deux corvettes quittaient Ataúro en emmenant les derniers Portugais. Cela montre que, contrairement à ce qui a souvent été écrit, l’armée indonésienne n’a pas envahi Timor-Est « après » le départ du Portugal, même si les corvettes n’ont apparemment pas cherché à intervenir contre l’invasion.

La résistance s’avéra plus importante que ne l’avait prévue l’état-major indonésien et les Timorais de 1975 mirent la même détermination à lutter contre les envahisseurs que ne l’avaient fait leurs ancêtres contre les manœuvres coloniales portugaises. Les combats continuèrent à Baucau le 10 décembre, puis deux semaines plus tard à Liquiça, Suai, Aileu et Manatuto. Selon Martinho da Costa Lopes, l’administrateur apostolique de Dili, au moins 2 000 personnes auraient été tuées au cours des premiers jours de l’invasion, dont le journaliste australien Roger East (Lennox, 2000).

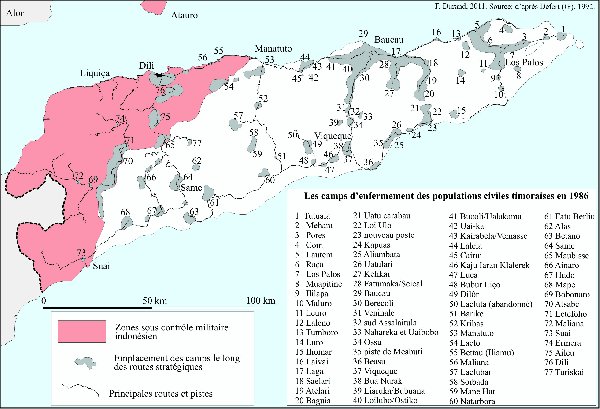

V.2. Campagnes militaires et camps d’enfermement à la fin des années 1970

Le 12 décembre 1975, en réaction à ces agressions, l’Assemblée générale de l’ONU déplorait « vivement l’intervention militaire des forces armées indonésiennes au Timor portugais » (résolution n°3485 (XXX)). Elle demandait également que « le gouvernement indonésien cesse de violer l’intégrité territoriale du Timor portugais, et retire sans délai ses forces armées, afin de permettre au peuple du territoire d’exercer librement son droit à l’autodétermination et à l’indépendance ». Cette demande a été réitérée et adoptée à l’unanimité par le Conseil de sécurité de l’ONU le 22 décembre 1975 (résolution n°384). Aucune force d’interposition ne fut cependant envoyée. Vittorio Guicciardi, un émissaire spécial du Secrétaire général de l’ONU, se rendit à Timor-Est en janvier 1976 mais il repartit deux jours plus tard en déclarant n’avoir pu rencontrer des représentants du FRETILIN à cause de l’armée d’occupation.

Trompée par sa propagande et aveuglée par un anticommunisme viscéral, l’armée indonésienne pensait pouvoir contrôler le pays en moins de 15 jours. Fin décembre 1975, devant l’ampleur de la résistance, elle dut porter les effectifs engagés à 25 000 soldats, soit un militaire pour 28 habitants. Les FALINTIL comptaient pour leur part 30 000 hommes connaissant un territoire difficilement praticable en raison des mauvaises routes et du début de la saison des pluies. Le comportement de l’occupant suscita également un rejet massif, y compris de la part de ceux qui auraient pu lui être favorables.

Fin 1976, la majeure partie de la population avait fui dans les montagnes. L’armée indonésienne contrôlait à peine les grands axes routiers et s’était vue contrainte d’augmenter ses effectifs jusqu’à 40 000 hommes. En août 1977, ils attaquèrent le quartier général des FALINTIL dans les montagnes, obligeant la résistance à abandonner la gestion centralisée de ses activités et à demander aux 450 000 Timorais qui les suivaient de retourner vers les plaines. Le mois suivant, l’armée d’occupation décida de porter un coup décisif en lançant une campagne militaire nommée « Encerclement et annihilation » (Budiardjo et Liong, 1984 ; Taylor, 1991). Cette campagne consistait en l’attaque de la zone frontalière et de la côte nord, pour refouler les FALINTIL vers l’est et la côte sud, tout en internant les populations civiles. De septembre 1978 à mars 1979, l’armée indonésienne pilonna massivement les deux grands bastions de la résistance : Natarbora et le mont Matabéan. Fin 1979, après la mort ou la capture des principaux chefs, ainsi que la perte de 80 % de ses effectifs et de 90 % de son armement, la résistance pouvait paraître abattue. Il ne restait plus que de petits groupes éparpillés, Xanana Gusmão étant un des derniers leaders ayant échappé à l’armée d’occupation dans le territoire (Niner, 2000).

En décembre 1978, l’armée indonésienne reconnaissait avoir interné 372 900 Timorais dans 150 camps (soit 60 % de la population). Cantonnés et disposant de très peu de terres à cultiver, les prisonniers connurent une famine dont le Comité international de la Croix-Rouge a dit qu’elle avait été « aussi grave qu’au Biafra et potentiellement aussi dramatique qu’au Cambodge » (Defert, 1992 : 121). La situation ne s’améliora pas au cours des années suivantes. Trois autres famines eurent lieu en 1981-1982, 1984 et 1987

Mais c’est sans doute l’opération « Barrière de membres », menée de mai à septembre 1981, qui constitua l’erreur stratégique la plus déterminante de l’armée indonésienne. Pour tenter de capturer les derniers groupes de résistants, tous les hommes de 15 à 55 ans furent expédiés de part et d’autre du territoire pour former des boucliers humains postés en première ligne devant les soldats indonésiens. Ce traitement inhumain confirma aux Timorais qu’il n’y avait aucune clémence à attendre des forces d’occupation. De nombreuses violences contre les femmes allant du harcèlement au viol ont également été attestées par de très nombreux témoignages (Conway, 2010 ; KPP-HAM-TimTim, 2000 ; Turner, 1992)

Ainsi, en dépit du déséquilibre des forces et de l’absence de réaction des institutions internationales, et face à ces campagnes militaires, à la politique des camps et à un système d’oppression quotidienne, Xanana Gusmão n’eut guère de mal à convaincre la majorité des Timorais qu’il fallait poursuivre le combat.

V.3. La recomposition de la lutte armée dans les années 1980

Au début des années 1980, les forces timoraises étaient trop limitées pour une guerre frontale. Elles se recomposèrent en une guérilla mobile. Deux grandes zones d’action furent établies : au centre, dans le quadrilatère formé par les villes d’Ermera, Liquiça, Aileu et Dili, étaient menées des opérations coup de poing, comme l’attaque de l’antenne de radio-télévision indonésienne à Dili, en janvier 1980. Mais l’essentiel des forces de la résistance était localisé dans l’est du territoire, où se concentrèrent les offensives militaires (Budiardjo et Liong, 1984 ; Defert, 1992).

Dans ce contexte, une première « conférence nationale » fut organisée par la résistance en mars 1981 (Mattoso, 2005 : 90). Elle entérina la nouvelle stratégie et formalisa le système d’organisation clandestine dans les camps et dans les villes, les Noyaux de résistance populaire (NUREP). Cette réunion aboutit également à la constitution de la première plate-forme est-timoraise : le Conseil révolutionnaire de la résistance nationale (CRRN), qui se transforma en Conseil national de la résistance maubère (CNRM) en 1988, puis en Conseil national de la résistance timoraise (CNRT) en 1998.

Confrontée à l’échec de ses grandes offensives militaires, l’armée indonésienne demanda au colonel Purwanto de mener des négociations avec la résistance en mars 1983. Les positions étaient inconciliables. L’armée indonésienne voulait négocier la reddition de la guérilla. La délégation du FRETILIN, dirigée par Xanana Gusmão, était seulement prête à accepter le principe d’une administration indonésienne « transitoire » avec envoi d’une force de paix de l’ONU dans le but d’organiser un véritable référendum d’autodétermination. Ces négociations permirent néanmoins l’instauration d’un cessez-le-feu temporaire à double tranchant. Sur la scène internationale, le gouvernement indonésien put prétendre que la question était en voie de normalisation. Mais cela permit également à la résistance, encore relativement fragile, de relancer les contacts entre les groupes dispersés et de repenser son organisation.

L’armée indonésienne rompit unilatéralement le cessez-le-feu en août 1983 en lançant l’opération « Nettoyage par le vide ». Devenue très mobile, la résistance armée, forte désormais de 6 200 combattants répartis en une dizaine d’unités, sut éviter les affrontements. Elle parvint même à renverser la situation en attaquant plusieurs convois indonésiens, ce qui lui permit de reconstituer son armement et conduisit l’état-major à Jakarta à renoncer pendant deux ans aux opérations de grande envergure. Poussant son avantage, la résistance multiplia ses attaques fin 1985. En dix mois, une cinquantaine d’actions furent menées par les FALINTIL. En réaction, l’armée indonésienne lança l’opération « Suppression définitive ». Quarante mille soldats reçurent l’ordre de capturer Xanana Gusmão. Malgré un imposant soutien aérien, l’attaque des monts Matabéan et Kablaki ne permit pas sa capture. De leur côté, informés par des Timorais infiltrés dans l’armée d’occupation, les FALINTIL réussirent plusieurs coups d’éclat, dont la prise de la ville de Viqueque en octobre 1986. À cette époque, alors que la communauté internationale préférait considérer Timor-Est comme une « cause perdue », Xanana s’adressait à la jeunesse du pays en défendant une seule idée : « une patrie ou la mort » (Gusmão, 1994 : 178).

La grande force de la résistance armée fut de ne jamais utiliser la violence contre des civils, même contre les transmigrants indonésiens qui commencèrent à être envoyés dans le territoire à partir de 1980, et dont le nombre s’élevait à environ 85 000 à la fin de la période d’occupation indonésienne (Durand, 2002 : 102). En décembre 1987, le général Murdani, l’un des initiateurs de l’invasion, reconnaissait devant la presse qu’il faudrait encore des années pour venir à bout d’une guérilla aussi bien implantée.

V.4. L’« ouverture » de 1989 et la mutation de la résistance

En 1989, la résistance n’était pas en mesure de vaincre militairement et, en dehors de quelques groupes de solidarité, la majorité des acteurs de la communauté internationale continuait de fermer les yeux (Carey et Bentley, 1995 ; Gunn, 1997 et 2006). Mário Carrascalão, qui avait accepté le poste de gouverneur sous l’occupation indonésienne, dénonça les mauvaises conditions de vie de la population devant le Parlement indonésien. Il souligna la contradiction qu’il y avait à interdire aux étrangers de se rendre à Timor-Est, alors que le territoire était occupé depuis 14 ans et que l’armée prétendait que la situation était « normalisée ». Cette fermeture totale était d’autant plus délicate à maintenir que le pape Jean-Paul II devait effectuer une visite en Indonésie à la fin de l’année. L’empêcher de se rendre dans ce que le pays présentait comme sa « province » la plus catholique aurait été une reconnaissance de l’ampleur de la résistance est-timoraise. Le général Suharto accepta donc une ouverture partielle de la moitié des districts.

Ce changement permit à la population et surtout aux jeunes de mettre en œuvre de nouveaux moyens d’action. En octobre 1989, malgré une présence policière massive, des manifestants déployèrent des banderoles nationalistes devant la presse internationale à l’occasion du séjour du pape à Dili, conduisant à l’arrestation d’une quarantaine de jeunes. Trois mois plus tard, en janvier 1990, de nouvelles manifestations furent vivement réprimées lors de la visite à Dili de John Monjo, l’ambassadeur américain en Indonésie, amorçant une pratique systématique lors de tous les passages de délégations étrangères, au péril de la vie des manifestants. Mais les Timorais attendaient surtout la venue de parlementaires portugais, programmée du 4 au 16 novembre 1991. Dès 1989, Xanana Gusmão avait donné l’ordre de restreindre les opérations armées pour éviter de la compromettre. Consciente de la difficulté à garder le contrôle de la situation, l’armée indonésienne multiplia les conditions jusqu’à les rendre tellement inacceptables que le Portugal préféra suspendre la venue de la délégation.

V.5. Le massacre de Santa Cruz en 1991 et le « réveil » de la communauté internationale

Le 12 novembre 1991, plusieurs milliers de Timorais se retrouvèrent pour l’enterrement d’un jeune indépendantiste tué lors de la venue de Pieter Kooijmans, rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations unies sur la question de la torture. Trois mille cinq cent manifestants défilèrent dans les rues de Dili en brandissant des banderoles, avant de se rendre au cimetière de Santa Cruz. Pensant pouvoir agir en toute impunité, l’armée indonésienne tira dans la foule, mais le journaliste Max Stahl réussit à filmer la scène. Les images diffusées sur les chaînes occidentales provoquèrent des réactions de protestation de plusieurs pays comme le Canada et les Pays-Bas, tandis que les États-Unis gelaient leur assistance militaire. Sous la pression internationale, après avoir nié dans un premier temps la gravité de l’évènement, le général Suharto fut obligé de mettre en place une commission d’enquête qui travailla sous le contrôle de l’armée. Celle-ci fit état d’un bilan officiel d’« environ 50 morts »c, tandis que les organisations de défense des droits de l’homme fournissaient une liste nominative de 271 morts, 382 blessés et 250 disparus (Durand, 2002 : 184).

La fusillade de Santa Cruz déclencha un nouvel élan de solidarité internationale. En mars 1992, le ferry Lusitania Expresso partit du Portugal avec à son bord un ancien président de la république portugaise et des journalistes d’une vingtaine de pays (Durand, 2006 : 428). Cependant, devant les menaces de tir de la marine indonésienne, le bateau dut s’arrêter à la limite des eaux territoriales est-timoraises.

La capture de Xanana Gusmão dans un lieu secret à Dili le 20 novembre 1992 constitua l’autre événement majeur de l’année dans la mesure où l’armée indonésienne le traquait depuis plus de dix ans. Soumis à la torture, il fut obligé de demander publiquement à ses compagnons de renoncer à la lutte. Un tribunal militaire le condamna à perpétuité, avant de commuer sa peine à 20 ans d’emprisonnement. Xanana Gusmão dut faire une grève de la faim, pour contraindre les autorités indonésiennes à le transférer d’un établissement pour les condamnés de droit commun vers une prison pour détenus politiques. Paradoxalement, l’arrestation de Xanana Gusmão donna un nouveau souffle au nationalisme est-timorais. C’est en se référant à leur leader emprisonné que des jeunes Est-Timorais partis étudier en Indonésie manifestèrent à de nombreuses reprises leur velléité d’indépendance. Nombre d’entre eux furent emprisonnés et torturés pour avoir manifesté publiquement ou mené des activités clandestines, comme Fernando de Araújo, dit Lasama, le secrétaire général du réseau d’étudiants RENETIL (Resistência Nacional dos Estudantes de Timor-Leste). Il est à signaler également qu’en dépit des règles très sévères imposées par le régime du général Suharto, des intellectuels indonésiens osèrent dénoncer au début des années 1990 l’occupation et l’oppression de Timor-Est par leur pays (Aditjondro, 1994 ; Mubyarto et al., 1990).

V.6. Le tournant du prix Nobel de la paix de 1996 et de la crise asiatique de 1998

Au milieu des années 1990, plus de vingt ans après l’invasion militaire, le réveil de la communauté internationale n’avait toujours pas mobilisé les dirigeants des grandes instances internationales, ni des puissances politiques mondiales. Même le prix Nobel de la paix, accordé en octobre 1996 à Mgr Carlos Filipe Ximenes Belo, l’évêque de Dili, et à José Ramos-Horta, le représentant de Timor-Est auprès de l’ONU, n’avait pas fait réagir le Conseil de sécurité de l’ONU, ni obligé l’Indonésie à mettre un terme à son occupation illégale.

C’est surtout la crise asiatique qui initia un profond changement de situation à partir de 1997. En mai 1998, dix mois après le début de cette crise, l’économie indonésienne, affaiblie par la corruption et le népotisme, révéla l’ampleur de sa fragilité, alors que deux tiers des Indonésiens tombaient en dessous du seuil de pauvreté. Après avoir été la cible de tirs de l’armée, les étudiants indonésiens occupèrent le Parlement à Jakarta, obligeant le général Suharto à démissionner après 33 années de pouvoir. Son vice-président, Jusuf Habibie, lui succéda le 20 mai 1998. Le 9 juin, le nouveau président proposait un « statut spécial » pour Timor-Est. Six jours plus tard, 15 000 étudiants est-timorais descendaient dans les rues de Dili pour demander l’organisation d’un véritable référendum d’autodétermination et la libération de Xanana Gusmão. Au cours du mois suivant, 65 000 Indonésiens, en majeure partie de transmigrants, fuirent le territoire.

VI. Le référendum d’août 1999 et l’accès à l’indépendance

VI.1. 1998-1999 : le double jeu des autorités indonésiennes

En 1998, l’Indonésie reprit les négociations avec le Portugal. Cependant, comme en 1975, l’armée d’occupation s’efforça de diviser les Timorais et d’intimider les indépendantistes afin d’imposer sa volonté. En août 1998, des militaires indonésiens rassemblèrent les chefs des milices timoraises qu’ils avaient formées, pour leur demander de « protéger l’intégration ». Ces milices anti-indépendantistes obtinrent ainsi un soutien logistique et financier qui leur permit de passer de 1 200 hommes à environ 9 000 en 1999 (Durand, 2002 : 116).

Dès le mois de novembre 1998, face à la montée de la violence, le Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, exprima son inquiétude. De son côté, le Portugal suspendit les pourparlers. Le processus était cependant engagé. En janvier 1999, le président indonésien déclara qu’il demanderait à l’Assemblée nationale (MPR) d’approuver le choix de l’indépendance si son projet d’« autonomie » (donc d’intégration à l’Indonésie) était rejeté. Le 5 mai 1999, l’ONU, le Portugal et l’Indonésie signèrent des accords tripartites destinés à organiser une « consultation populaire » où la population pourrait se prononcer sur la proposition d’une autonomie au sein de la République unitaire d’Indonésie. Le terme « référendum » avait été évité pour ne pas faire perdre la face à l’Indonésie, mais l’enjeu était majeur car le refus du statut d’« autonomie » entraînerait automatiquement la séparation de Timor-Est de l’Indonésie.

En mai-juin 1999, l’équipe de l’ONU en charge de la préparation du référendum (la Mission d'appui des Nations unies au Timor oriental, MANUTO), dirigée par Ian Martin, fut témoin d’intimidations et d’assassinats perpétrés par les milices pro-indonésiennes. En juillet 1999, 90 000 personnes soit 10 % de la population, durent se réfugier dans les montagnes pour échapper aux agressions. Mary Robinson, Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, demanda l’envoi d’une force d’interposition de l’ONU. Le général Wiranto commandant en chef des forces armées indonésiennes refusa, prouvant ainsi qu’il n’entendait pas laisser l’ONU contrôler le processus. Ian Martin déclara de son côté que les observateurs « n’avaient guère de doute sur le fait que les forces armées indonésiennes étaient responsables de l’entraînement et de l’armement des milices pro-intégration » (Martin, 2001).

Malgré les menaces et les attaques, plus de 98 % des Timorais de l’Est allèrent voter le 30 août 1999. L’ampleur de la mobilisation rendait l’issue du scrutin prévisible. Dès le 1er septembre, avant même l’annonce des résultats, les milices soutenues par des unités de l’armée s’attelèrent à la destruction systématique des bâtiments publics. Le 4 septembre 1999, l’ONU révéla que 78,5 % de la population avait opté pour l’indépendance. L’annonce de ce score sans appel poussa la violence à son paroxysme. Les milices et l’armée continuèrent à détruire les bâtiments, mais aussi toutes les archives pouvant prouver leurs exactions. Trois cent mille personnes, soit un tiers de la population, furent par ailleurs déplacées de force vers Timor-Ouest, tandis que de nombreuses exécutions sommaires poussaient des centaines de milliers de Timorais à fuir vers les montagnes (Durand, 2002 : 124).

Les attaques contre les populations civiles et contre l’Église furent si violentes que le président américain Bill Clinton fut amené à déclarer le 10 septembre 1999 que « la complicité avérée de l’armée indonésienne était inacceptable ». Deux jours plus tard, le président Yussuf Habibie acceptait l’envoi d’une force d’interposition internationale, l’INTERFET, placée sous commandement australien et débarquée à Dili le 20 septembre. Elle acheva de sécuriser l’ensemble du territoire début octobre 1999.

VI.2. Un essai de bilan humain de 25 ans d’occupation

Timor-Leste constitue un des plus grands drames humains de la seconde moitié du XXe siècle. En dépit des commissions d’enquête mises en place, on ne disposera probablement jamais de données définitives, car beaucoup de preuves ont été détruites. Les chiffres restent néanmoins extrêmement élevés. Selon les sources indonésiennes, le bilan de l’occupation s’élève à au moins 150 000 morts (dont 80 000 victimes liées aux opérations militaires et 70 000 aux famines des années 1970) (Durand, 2002 : 88). Abílio Osorio Soares (1992-1999), nommé gouverneur par l’administration indonésienne, a même avancé en 1994 le chiffre de 200 000 morts suite à l’invasion. En octobre 2005, le rapport de la Commission vérité et réconciliation (CAVR) indiquait un nombre possible de victimes s’élevant à 183 000 (CAVR, 2010). De nombreuses sources indépendantes considèrent même que l’occupation de 1975 à 1999 aurait fait 250 000 morts (Taylor, 1991 ; Defert, 1992). Dans tous les cas, ces données sont impressionnantes. Si l’on considère qu’en 1975, la population totale de Timor-Est était d’environ 700 000 habitants, cela signifie qu’entre 20 et 30 % de la population de 1975 auraient péri (Defert, 1992 : 147-150 ; Durand, 2002 : 86-97).

Pour la seule période de préparation du référendum de 1999, la Commission vérité et amitié (Commission of Truth and Friendship, CTF) entre l’Indonésie et Timor-Leste estime à 1 400 au moins le nombre de morts (CTF, 2005).

L’occupation de Timor-Est a également eu des conséquences dramatiques pour de nombreux jeunes indonésiens qui ont été envoyés dans une guerre décidée par la dictature du général Suharto. Selon des évaluations internes de l’état-major indonésien corroborées par des estimations des FALINTIL, 17 000 soldats indonésiens seraient morts (Defert, 1992 : 101). À côté de ces pertes en vies humaines particulièrement élevées, les traumatismes provoqués par le conflit et la période d’occupation sont eux aussi très lourds, d’autant que l’Indonésie a refusé de reconnaître l’ampleur de sa responsabilité et que face aux risques de rétorsions, les dirigeants est-timorais ont préféré se montrer pragmatiques en renonçant à demander la mise en place d’un tribunal international sur le modèle de ceux instaurés pour l’ex-Yougoslavie ou le Rwanda.

VI.3. L’occupation de Timor-Est : un « crime contre l’humanité » ? Une tentative de génocide » ?

Face à de tels chiffres, on peut s’interroger pour se demander si l’occupation de Timor-Est et ses conséquences relèvent du crime contre l’humanité, voire même de la tentative de génocide.

Le premier point a été abordé dès l’année 1999 par une commission indonésienne sur les violations des droits de l’homme à Timor-Est (KPP-HAM-Tim-Tim). Son rapport rendu en janvier 2000 ne laissait guère de doute sur la nécessité d’approfondir cette question :

À l’issue de l’enquête qui a duré quatre mois, la Commission considère que ce qui s’est passé va même bien au-delà de la violation des droits humains fondamentaux. Il a été établi que c’est suite à des politiques volontaires de la part de l’appareil de sécurité indonésien et de l’administration locale que les actes criminels ont pu être commis. […] Ces actes constituent des violations du droit pénal national et international. Ils ont été systématiques et planifiés sur une échelle collective et massive. […] Les actes qui ont eu lieu à Timor-Est [en 1999] présentent donc les caractéristiques de crimes contre l’humanité. (KPP-HAM-Tim-Tim, 2000, notre traduction)

Plus structurellement, peut-on considérer qu’il y a eu tentative de « génocide », comme le suggère par exemple le titre de l’ouvrage de Gabriel Defert (1992) ?

Une Convention « pour la prévention et la répression du crime de génocide » est entrée en vigueur le 12 janvier 1951 et a été ratifiée par 140 pays, soit plus de 70 % des États membres de l’ONU. Selon son article II, « le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) meurtre de membres du groupe ; b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe ».

Au vu de ces critères, il ne fait guère de doute que les actes et le mode d’occupation de Timor-Est par les troupes indonésiennes de 1975 à septembre 1999 présentent toutes les caractéristiques du génocide. Il reste cela dit à en établir l’« intentionnalité », c’est-à-dire à savoir si ce qui a été commis correspond à des négligences criminelles ou à une véritable volonté de détruire tout ou partie d’un groupe humain.

Il est difficile de trancher définitivement. Toutefois, un certain nombre de faits aggravants incite à ne pas écarter la deuxième option. Au-delà des campagnes militaires, qui ont touché de manière indiscriminée civils et résistants, les restrictions imposées à l’aide alimentaire (alors qu’il était établi que les populations cantonnées dans des camps de regroupements subissaient de graves famines), un planning familial particulièrement intense (en partie imposé à l’insu des personnes concernées) et, en septembre 1999, le déplacement forcé de personnes parmi lesquelles de nombreux enfants, constituent autant d’éléments permettant de penser que certaines factions de l’armée indonésienne ont bien eu l’intention de détruire au moins une partie du peuple est-timorais entre 1975 et 1999.

Seule la création d’un tribunal international aurait permis de trancher. L’ONU était en mesure de le mettre en place entre octobre en 1999 et mai 2002, mais ne l’a pas fait, laissant au nouvel État est-timorais la responsabilité d’en faire la requête. Même si de nombreuses associations de défense des droits de l’homme ont blâmé le président José Ramos-Horta pour y avoir renoncé en 2009, on peut aussi comprendre la décision est-timoraise. On peut également s’interroger sur les raisons pour lesquelles l’ONU n’a pas elle-même initié cette procédure avant mai 2002. La réponse est sans doute à chercher dans la contradiction inhérente à l’ONU, qui est censée défendre « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », alors qu’il s’agit en réalité d’un club d’États souverains. Par ailleurs, l’ONU elle-même ne serait sans doute pas sortie grandie d’un tel procès, dans la mesure où elle a laissé s’ancrer une occupation illégale pendant 25 ans là où elle aurait pu envoyer une force d’interposition dès le mois de décembre 1975 en s’appuyant sur la résolution n°384 du Conseil de sécurité qui demandait au gouvernement indonésien de « retirer sans délai toutes ses forces du territoire ».

VII. Les crises de l’indépendance : 2002-2008

VII.1. Les premières crises post-indépendance 2002-2005

Depuis l’indépendance en mai 2002, le pays a connu plusieurs périodes troubles. De fait, même si la crise de 2006-2008 a été la plus visible internationalement, elle n’est pas la première que le pays ait connue. Dès novembre-décembre 2002, des manifestations anti-gouvernementales entraînaient la destruction de bâtiments administratifs, le pillage de plusieurs magasins et de résidences de proches du Premier ministre, accusés de favoritisme. Entre avril et mai 2005, des manifestations récurrentes se sont déroulées dans la capitale pour protester contre la volonté du gouvernement de réduire l’influence de la religion dans l’enseignement (Cabasset-Semedo et Durand, 2009). Plusieurs clivages sont alors devenus manifestes entre les composantes de la population et au sein de l’appareil d’État. Des tensions sont notamment apparues entre les deux diasporas timoraises respectivement tournées vers le monde anglo-saxon (dans la mouvance de l’ONU, de l’Australie ou des États-Unis) et vers le monde de langue portugaise (Portugal et Afrique lusophone). D’autres clivages se sont également fait jour entre la « vieille garde » de la résistance ayant vécu dans les montagnes et les régions de l’est et ceux qui avaient dû composer avec l’occupant, surtout dans les villes et à l’ouest du pays. Par exemple, les anciens résistants ont été plus généralement intégrés dans l’armée, tandis que les ex-policiers pendant l’occupation indonésienne sont plutôt entrés dans la police, instaurant une certaine défiance entre ces corps. Les positions très laïques de certains militants historiques du FRETILIN n’ont pas non plus aidé au rapprochement avec une population se déclarant à 96 % catholique. De même, l’interdiction initiale de l’accès à l’administration aux non-lusophones a laissé pour compte une grande partie de la jeunesse formée pendant la période indonésienne.

À ce titre, l’ONU porte certainement une importante part de responsabilité dans les « dérapages » politiques de la transition. En effet, elle n’a pas su préparer les cadres est-timorais à l’ampleur des tâches qui les attendaient, notamment en matière de gestion du budget. Ainsi, pendant la période de transition de 1999 à 2002, l’exécution budgétaire avoisinait les 95 % car l’administration onusienne effectuait le travail ‒ mais sans pour autant suffisamment former les Timorais. Après le départ des « experts », ce chiffre est tombé à 75 % en 2004-2005, puis à 62 % en 2005-2006 (Durand, 2008 : 121). La crise de 2006 s’explique ainsi en partie par une incapacité croissante de l’administration est-timoraise à gérer les dépenses publiques. Non seulement le gouvernement ne parvenait pas à engager un tiers de son budget, mais les promesses d’aides ou de pensions faites aux plus démunis et aux anciens combattants tardaient à se concrétiser, nourrissant d’autant le mécontentement.

VII.2. La crise de 2006-2008

Un autre aspect du problème réside dans le un manque de connaissance des réalités timoraises par les experts pendant la période de transition. En 2001, réalisant tardivement la nécessité de mettre en place une constitution nationale avant l’indépendance, le personnel onusien a opté pour la solution de facilité en proposant la rédaction d’une constitution largement calquée sur le modèle portugais (Babo Soares et al., 2003 ; Gunn et Huang, 2006 : 111). Basée sur le principe d’un pouvoir parlementaire fort, la constitution accorde un rôle surtout symbolique au président de la République, ce qui est peu en accord avec les traditions est-timoraises d’arbitrage des différends. Cette disposition eut de graves conséquences en 2006.

La crise fut enclenchée en janvier 2006 par une pétition de 600 soldats (sur une force totale de 1 600), portée par le lieutenant Gastão Salsinha. Les hommes se déclaraient victimes de discriminations en raison de leur appartenance à la partie occidentale du pays. Une ancienne distinction demeure de fait entre les populations de l’ouest de Timor-Leste (Kaladi/Loromonu) et ceux du grand-est (Firaku/Lorosae), même si elle n’est ni ethnique ni linguistique (Gunn, 2010 : 86). Ce clivage n’est pas très nettement défini, ni clairement délimité géographiquement. Il s’est surtout forgé à l’époque coloniale entre ceux de l’ouest proche de Dili, considérés comme plus « assimilés », et ceux de l’est jugés plus « frustres ». Cette distinction avait été renforcée pendant l’occupation indonésienne de 1975 à 1999 dans la mesure où l’essentiel de la résistance armée (liée au FRETILIN) s’était concentrée dans l’est du pays. Ce phénomène s’est cristallisé autour des revendications des pétitionnaires.

Le président Xanana Gusmão, à qui la pétition fut présentée par les représentants des 600 soldats s’estimant discriminés, ne put gérer la question car la constitution nationale ne l’y autorisait pas. Alors que le problème était relativement simple, il fut obligé de renvoyer les pétitionnaires vers le gouvernement, qui ne prit pas la question au sérieux et leur enjoignit de retourner dans leurs casernes en attendant qu’une enquête interne soit menée. Les pétitionnaires refusèrent et désertèrent avec leurs armes, gagnant à leur cause une partie de la police militaire autour du major Alfredo Reinado, un héros de la résistance rapidement devenu une figure emblématique du mouvement de contestation. Ces désertions entraînèrent de graves troubles qui provoquèrent la mort de 37 personnes et le déplacement de 150 000 autres. La situation devenant ingérable, le président Gusmão fut obligé de demander le retour d’une force multinationale, tandis que les rebelles se cachaient dans les montagnes. En raison de la mauvaise gestion de ces crises, le ministre de l’Intérieur et le Premier ministre furent contraints à la démission (Kingsbury et Leach, 2007 : 10).

Désormais conscient de ces problèmes, Xanana Gusmão préféra briguer le poste de Premier ministre dans le cadre des élections de 2007, tandis que José Ramos-Horta devenait président. La crise amorcée en 2006 n’était cependant pas résolue, d’autant que ces élections avaient écarté le FRETILIN du pouvoir et déclanché en conséquence des manifestations violentes de ses membres pendant plusieurs semaines. C’est en fait un double attentat manqué contre José Ramos-Horta et Xanana Gusmão, le 11 février 2008, qui mit fin à cette crise. Le président, bien que grièvement blessé, se rétablit, tandis que le principal meneur rebelle, Alfredo Reinado, été tué lors de l’attaque. Le processus d’amnistie qui suivit permit le retour des 100 000 déplacés internes vivant dans des camps. Les derniers camps furent fermés en 2009.

Éléments de conclusion

Les crises survenues entre 2002 et 2008 ont servi de prétexte à certains pour avancer que le pays aurait été immature, voire non-viable. Ces discours, qui avaient déjà été formulés en 1975 pour justifier l’invasion, sont bien sûr plus que contestables. Ces crises sont aussi à analyser à la lumière de l’histoire passée et notamment du virage identitaire que connaît le pays, en même temps que du traumatisme causé par l’occupation.

De fait, la farouche volonté d’indépendance que les royaumes timorais ont manifestée dès les premiers contacts avec les Portugais, et qui s’est prolongée par la lutte contre l’occupation indonésienne se heurte aujourd’hui à de nouvelles contraintes. Le pays est en effet amené à s’insérer dans la communauté internationale en acceptant ses contraintes institutionnelles. En outre, les différents groupes, qu’ils soient ethnolinguistiques ou politiques, doivent entrer dans des logiques de conciliation voire de compromis rendues difficiles par les antagonismes hérités des années de lutte, notamment entre résistants et miliciens. Si l’on pense aux problèmes suscités par la Deuxième Guerre mondiale dans un pays occupé pendant quatre ans comme la France, tant en interne que dans ses relations avec l’Allemagne, et si l’on essaye d’extrapoler les effets de cette occupation si elle avait duré non pas quatre mais 25 ans, on prend mieux la mesure des défis que Timor-Est doit relever. Et ces défis sont d’autant plus grands que nombre de crimes et de violences commis dans le pays resteront impunis.

Frédéric Durand est géographe, enseignant à l´université de Toulouse-Le Mirail et spécialisé sur l'environnement et sur l´Asie du Sud-Est.

Bibliographie

ADITJONDRO, George J., 1994, In the Shadow of Mount Ramelau, the Impact of the Occupation of East Timor, Amsterdam : Indoc.

BABO SOARES, Dionisio da Costa, Michael MALEY, James J. FOX, Anthony J.

REGAN, 2003, Elections and Constitution making in East Timor, Canberra : SSGM-The ANU.

BORDA D’ÁGUA, Flávio, 2007, Le Timor Oriental face à la Seconde Guerre mondiale (1941-1945), Lisbonne : Instituto diplomático.

BOXER, Charles Ralph, 1947, The Topasses of Timor, Koninklijke Vereeniging Indisch Instituut, n°LXXIII Afdeling Volkenkunde n°24.

BUDIARDJO, Carmel, Liem Soei LIONG, 1984, The War Against East Timor, Londres : Zed Books Ltd.

CABASSET-SEMEDO, Christine, Frédéric DURAND (eds.), 2009, East-Timor, How to Build a New Country in Southeast Asia in the 21st Century, Bangkok- : IRASEC- CASE.

CAREY, Peter, G. Carter BENTLEY (eds.), 1995, East Timor at the Crossroads: The Forging of a Nation, New York : Social Science Council.

CASTRO, Affonso de, 1867, As Possessões Portuguezas na Oceania, Lisbonne : Imprensa Nacional.

CAVR (Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor), 2010, Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor-Leste, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.

CONWAY, Jude (ed.), 2010, Step by Step: Women of East Timor, Stories of Resistance and Survival, Darwin : Charles Darwin University Press.

CTF, 2005, Final Report of the Commission of Truth and Friendship (CTF) Indonesia-Timor-Leste, xxi-303 p.

DAMPIER, William, 1981, A Voyage to New Holland, the English Voyage of Discovery to the South Seas in 1699, Allan Soutton : Gloucester.

DEFERT, Gabriel, 1992, Timor-Est, le génocide oublié, droit d’un peuple et raisons d’États, : L’Harmattan.

DUNN, James, 1983, Timor: A People Betrayed, Milton Queensland : The Jacandra Press.

DURAND, Frédéric, 2011, Timor-Leste, premier État du troisième millénaire, : Belin-La Documentation Française.

DURAND, Frédéric, 2009, 42 000 ans d’histoire de Timor-Est, Toulouse :

Editions Arkuiris.

DURAND, Frédéric, 2008, Timor-Leste en quête de repères, perspectives économico-politiques et intégration régionale 1999-2050, Toulouse-Bangkok : Arkuiris-IRASEC.

DURAND, Frédéric, 2006, Timor 1250-2005, 750 ans de cartographie et de voyages, Toulouse-Bangkok : Arkuiris-IRASEC.

DURAND, Frédéric, 2004, Catholicisme et protestantisme dans l’île de Timor 1556-2003, construction d’une identité chrétienne et engagement politique contemporain, Toulouse-Bangkok : Arkuiris-IRASEC.

DURAND, Frédéric, 2002, Timor Lorosa’e, Pays au carrefour de l’Asie et du Pacifique, un atlas géo-historique, Marne-la-Vallée/Bangkok : Presses universitaires de Marne-la-Vallée/IRASEC.

ECCLES, Lance, 2004, “Early Chinese Accounts of Timor”, Studies in Languages and Culture of East Timor, vol. 6, pp. 178-187.

GUNN, Geoffrey C., 2010, Historical Dictionary of East Timor, Lanham-Toronto-Plymouth : The Scarecrow Press, Inc.

GUNN, Geoffrey C., 2006, Complicity in Genocide, Report to the East Timor “Truth Commission” on International Actors, Macau : Tipografia Macau Hung Heng Ltd.

GUNN, Geoffrey C., Reyko HUANG, 2006, New Nation: United Nations Peace-Building in East Timor, Macau : Tipografia Macau Hung Heng Ltd.

GUNN, Geoffrey C., 1999, Timor Loro Sae: 500 Years, Macau : Livros do Oriente.

GUNN, Geoffrey C., 1997, East Timor and the United Nations, the Case for Intervention, Lawrenceville : The Red Sea Press.

GUSMÃO, Xanana, 1994, Timor Leste, um Povo, uma Pátria, Lisbonne : Edições Colibri.

HILL, Helen Mary, 1978, Fretilin: the Origins, Ideologies and Strategies of a Nationalist Movement in East Timor, M.A. Clayton-Australia : Monash University.

JOLLIFFE, Jill, 1978, East Timor, Nationalism & Colonialism, Queensland : University of Queensland Press.

KINGSBURY, Damien, Michael LEACH (eds.), 2007, East Timor beyond Independence, Clayton-Australia : Monash Asia Institute.

KPP-HAM-TimTim, 2000, Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur, Jakarta, 31 janvier.

LEMOS PIRES, Mário, 1994, Decolonização de Timor, Missão Impossivel ?, 3e edição, Lisbonne : Publicaçoões Dom Quixote.

LENNOX, Rowena, 2000, Fighting Spirit of East Timor, the life of Martinho da Costa Lopes, Sydney : Pluto Press.

MARTIN, Ian, 2001, Self-Determination in East Timor, The United Nations, the Ballot, and International Intervention, Boulder-Londres : International Peace Academy Occasional Paper Series, Lynne Rienner Publishers.

MATTOSO, José, 2005, A dignidade, Konis Santana e a Resistência Timorense, Lisbonne : Temas e Debates.

MUBYARTO, Loekman SOETRISNO, HUDIYANTO, Edhie DJATMIKO, Ita

SETIAWATI, Agnes MAWARNI (eds.), 1990, East Timor, the Impact of Integration, an Indonesian Socio-Anthropological Study, Australie IRIP Inc.

NICOL, Bill, 1978, Timor, the Stillborn Nation, Melbourne : Visa Book.

NINER, Sarah (ed.), 2000, To Resist Is to Win! The Autobiography of Xanana Gusmao, Melbourne : Aurora Books/David Lovell Publishing.

OLIVEIRA, Luna de, 2004, Timor na História de Portugal, edição facsimilada da edição de 1949, Lisbonne : Fundação Oriente.

PELISSIER, René, 1996, Timor en guerre, le crocodile et les Portugais (1847-1913), Orgeval : Pélissier éditeur.

RAMOS-HORTA, José, 1987, Funu, the Unfinished Saga of East-Timor, Trenton : The Red Sea Press, Inc.

ROQUE, Ricardo, 2010, Headhunting and Colonialism. Anthropology and the Circulation of Human Skulls in the Portuguese Empire, 1870-1930, Basingstoke : Palgrave-MacMillan.

TAYLOR, John G., 1991, Indonesia’s Forgotten War. The Hidden History of East Timor, Londres : Zed Books.

THERIK, Tom, 2004, Wehale, the Female Land. Traditions of a Timorese Ritual Centre, Canberra : Pandanus Books.

THOMAZ, Luís Filipe, 2008, País dos Belos, achegas para a compreensão de Timor-Leste, Macau : Instituto Português do Oriente-Fundação Oriente.

TURNER, Michele, 1992, Telling East Timor, Personal Testimonies 1942-1992, Sydney : New South Wales University Pres