Avec Richard Thomson, il n’est jamais question d’isoler le monde des formes en lui épargnant le poids de l’histoire. Il nous offre une étude de l’œuvre méconnue de Signac, fruit d’une activité mêlée de peinture et d’anarchisme, sur fond de Troisième République et de reconstruction après la défaite cinglante de 1870 contre la Prusse. L’iconographie édifiante est bien connue, fondée sur l’idée de concorde nationale et de valeurs civiques républicaines optimistes. Or, Signac déplore les travers de cette République encore élitiste, hypocrite et corrompue, au moment où l’anarchisme progresse et se donne des armes et des lettres dans La Révolte et d’autres publications lues par les peintres dont lui, Camille et Lucien Pissarro, Maximilien Luce ou le critique Félix Fénéon. Bourgeois lui-même, la vie bourgeoise l’ennuie pourtant et ses tableaux en témoignent : il croit au bonheur anarchiste futur mais pas à la République qui s’endort sur ses lauriers. Son œuvre Le démolisseur (1897-1899), est donc aussi « un solide coup de pioche au solide édifice qui craque ». Un autoportrait dans l’action directe ? C’est aussi à cela que répond Richard Thomson dans ses Ruines, rhétorique et révolution.

Laurence Bertrand Dorléac

Ruines, rhétorique et révolution :

Paul Signac et l'anarchisme dans les années 1890

Richard Thomson

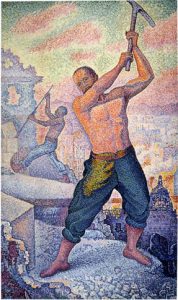

J’aimerais aujourd’hui vous parler d’une seule œuvre et voir ce que l’on peut en faire. La toile que j’ai choisie est peu connue, on peut même dire assez marginale : il s’agit du Démolisseur de Paul Signac, peint entre 1897 et 1899. Signac lui-même ne compte par parmi les artistes français les plus célèbres de la période, au contraire d’un Gauguin ou d’un Toulouse-Lautrec. Cependant, en attirant votre attention sur une œuvre qui n’a pas fait l’objet de plus d’un paragraphe dans la littérature sur Signac, un corpus qui s’est pourtant étoffé ces derniers temps, j’espère articuler une analyse détaillée avec des questions plus vastes. En un sens, j’utiliserai cette étude de cas pour vous faire entrevoir la démarche d’un historien d’art. Si l’œuvre est notre matériel premier, que peuvent nous apporter les données historiques et théoriques pour éclairer ses diverses facettes ? Et à jusqu’à quel point pouvons-nous pousser l’analyse ? Quelle est la validité de l’œuvre d’art dans l’exploration des mentalités et des schémas historiques du passé ? Enfin, en évoquant le terrorisme, nous nous rendrons compte que l’histoire peut éclairer le présent.

Paul Signac, Le Démolisseur, 1897-1899, huile sur toile, (250 x 152 cm), Musée des Beaux-Arts de Nancy

De manière assez logique, face à ce Démolisseur, nous nous concentrerons sur les notions de construction et de déconstruction. Ces deux pôles ne traitent pas uniquement de la réalité et des réactions qu’elle suscita. Quoique centraux pour la compréhension humaine des environnements sociaux et des changements culturels, ils sont des métaphores fortement ancrées dans notre approche de notre civilisation changeante. En tant que tels, construction et destruction appartiennent aux domaines de l’idéologie et de sa rhétorique. Lorsque nous regardons le Démolisseur – et il nous faudra prendre le temps nécessaire – nous voyons l’actualité et l’action, mais cela ne doit occulter ni la métaphore, ni la rhétorique.

Commençons par quelques points d’histoire. Signac – né en 1863, mort en 1935 – vécut sous la Troisième République. La France ayant imprudemment déclaré la guerre à la Prusse en 1870, et la guerre franco-prussienne s’étant révélée catastrophique pour la France, d’humiliantes défaites militaires furent suivies par le siège de Paris, durant le rude hiver 1870-1871. Cela mena à la Commune de Paris au printemps 1871, réprimée au milieu des dommages d’une guerre civile qui opposa les classes sociales. La Troisième République, fondée lors du très critique mois de septembre 1870, naquit donc en un temps de guerre et de destruction, alors que la capitale voyait avec effroi ses principaux édifices livrés au feu, à l’instar du Palais de Tuileries et de l’Hôtel de Ville, lors de la suppression de la Commune. Lorsque la République fut établie, dans les années 1870 et 1880, sa rhétorique se centra sur l’idée de construction. Je vous fais grâce des citations des hommes politiques, mais pour vous donner une idée de la rhétorique de l’époque, laissez-moi vous donner un exemple venant de la critique d’art. En 1883, Philippe Burty, évoquant, entre autres choses, une exposition de paysages de Monet, écrivait : « Pendant que nous construisons pierre à pierre l’édifice républicain, pensons bien que l’art est appelé à lui donner sa parure définitive ». Burty était un fervent républicain, fonctionnaire attaché au Ministère de l’Instruction publique en tant qu’inspecteur des Beaux-Arts, et il écrivait dans La République française ; c’était donc un réflexe idéologique que d’utiliser la métaphore de la construction, quel qu’en soit le contexte, pour promouvoir la notion de création collective d’une nouvelle France progressiste.

Mais cette rhétorique de la construction avait aussi des formes tangibles et visuelles. En 1879, la République lança le plan national de modernisation des infrastructures de transport pensé par Charles de Freycinet, doublant l’étendue du système ferroviaire en vingt ans, et standardisant la largeur de quelques 4 000 kilomètres de canaux. La construction – réalisation matérielle mais invisible de convictions idéologiques progressistes – prit un tour plus apparent en architecture, et cela ne fut jamais plus évident qu’avec la Tour Eiffel. Construite pour l’Exposition universelle de 1889, qui célébrait le centenaire de la Révolution française et ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, la tour fut un miracle technologique. Elle fut érigée en vingt mois à partir de pièces préfabriquées fondues loin de leur destination finale. Presqu’entièrement métallique, elle fut éclairée de nuit et à son achèvement, par l’électricité. La construction du plus grand édifice du monde, du plus essentiellement moderne, fut retracée par les séquences photographiques de Théophile Féau et Louis-Emile Durandelle. La construction des bâtiments publiques apparut dans de nombreuses vues topographiques et de multiples scènes du quotidien peintes alors. Parmi les artistes qui se spécialisèrent dans de telles représentations, Victor Dargaud peignit en 1881 la reconstruction de l’Hôtel de Ville, ravagé par la Commune et,, en 1884 la construction de la monumentale Statue de la Liberté de Bartholdi, que la France offrit à la République amie des Etats-Unis. Ces toiles étaient tout à la fois descriptives et idéologiques ; elles se faisaient les témoins de l’histoire d’une France moderne et républicaine. Toutefois, un artiste comme Dargaud offrit ses talents à d’autres causes : sa toile de 1878 représentant le Chantier du Sacré-Cœur à Montmartre représente l’érection d’un édifice anti-républicain notoire, cette église bâtie grâce aux fonds récoltés auprès de pieux catholiques français, en vue du rachat des pêchés qui menèrent une Nation dégénérée à la catastrophe de la guerre franco-prussienne. Les images de construction, on le notera, purent glorifier des idéologies différentes, sinon antagonistes ; la construction se révèle une métaphore propre à satisfaire n’importe quelle rhétorique.

L’adoption, par la Troisième République, d’une imagerie de la construction s’étendit de la construction au constructeur. Forte du suffrage universelle et de son ethos collectif, il plut à la République de donner à voir que son électorat participait à construire la France nouvelle. La photographie de Durandelle montrant Gustave Eiffel sur la Tour, au milieu d’un groupe d’ouvriers, se voulait une image de cette réussite collective et égalitaire, tout comme l’inscription par Eiffel, en des points bien visibles de la Tour, des noms des 199 hommes qui participèrent à sa construction. Une grande toile comme Le Travail, d’Alfred Roll, exposée au Salon de 1885, représente certes la construction d’un barrage à Suresnes décidée par le plan Freycinet, mais ses figures variées d’ouvriers grandeur nature et de tailles égales – le contremaître est même plus petit et plus au loin – disent le caractère égalitaire et fraternel de l’œuvre, subtilement éclairée d’un implicite républicanisme par la tenue tricolore de la figure féminine centrale qui apporte leur soupe aux ouvriers. Si Travail représente une activité collective de construction sous la République, Roll peignit aussi, dans les années 1880 et au début des années 1890, une série de portraits-types individuels. L’un d’eux, Rouby, cimentier, fut exposé en 1884 et découle des études faites pour Travail. La lecture d’une telle œuvre ne manque pas d’ambigüité. Roll, fervent républicain, a pu chercher avec un tel portrait à donner à un simple ouvrier l’identité individuelle réservée normalement aux aristocrates et aux bourgeois, dans un souci d’égalité. Mais Louis de Fourcaud, pourtant ami de Roll, lut Rouby différemment, en imaginant l’état d’esprit de ce dernier : « Je crains qu’en quittant le chantier il ne s’oublie à boire. Boire, pour le peuple, c’est se distraire ou bien se soulager. Rouby ne demande rien à personne : il fait ce qu’il peut ; il est comme il est, mais il gouaille encore à l’occasion, et il a des opinions sur le gouvernement ». L’aristocrate critique d’art essayait d’imaginer les pensées du prolétariat et l’envisageait impossible à réformer, flegmatique, et potentiellement mécontent. Si les images de construction eurent une position centrale dans la rhétorique républicaine, elles n’en furent pas pour autant cohérentes, lisibles sans équivoque aucune, ou nécessairement républicaines. Elles sont parfois descriptives, parfois allégoriques.

L’imagerie de la construction fut souvent inscrite dans l’allégorie au sein de l’iconographie républicaine. En 1881, Jean-Charles Cazin exposa au Salon Souvenir de la fête à Paris, sous-titré Le Courage, la Science et le Travail s’concertent pour établir le règne de la Concorde. L’allégorie ne fut pas immédiatement claire pour tous : le romancier J.-K. Huysmans, dans sa critique du Salon, écrivit : « Comprenez-vous ? – Non. » D’autres, plus au fait, à l’instar du conservateur de musée Léonce Bénédite, la lurent clairement en termes républicains. Les figures drapées évoquent le drapeau tricolore, expliqua-t-il ; la Nouvelle Sorbonne se trouve en arrière-plan et les échafaudages de l’édifice en construction se veulent « un symbole de sécurité et de foi dans l’avenir ». Au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, Victor Prouvé exposa l’œuvre décorative qui lui fut commandée pour la mairie d’Issy-les-Moulineaux. On sait que Signac visita l’exposition, bien qu’il n’ait laissé aucun commentaire sur la décoration de Prouvé dans son journal. Néanmoins, cette grande peinture aura montré à Signac – à l’époque même où il travaillait au projet du Démolisseur – comment fonctionnait une œuvre destinée à illustrer les valeurs civiques républicaines dans l’espace public. Le titre retenu par Prouvé, La Vie, ainsi que sa longue fresque, évoquent celles-ci aussi bien à travers les figures de jeunes filles dansant, de couples flirtant et d’enfants recevant leur première instruction qu’au moyen des couleurs vives et du dessin énergique avec lesquels l’ensemble est exécuté. Au centre de la décoration de Prouvé, l’on peut voir des hommes construisant une maison. Cela peut avoir été l’écho d’une initiative menée alors à Issy, la construction de logements ouvriers. Mais il s’agissait aussi d’une évidente allégorie de la construction pour tous d’un futur républicain, au sein d’une décoration ouvertement optimiste et idéologiquement lisible. Un tel déploiement enthousiaste des bienfaits égalitaires et collectifs de la République ont fort bien pu irriter Signac – lui qui méprisait cette Troisième République qu’il voyait élitiste, hypocrite et corrompue. Signac était anarchiste.

Signac et l’anarchisme

Bien que la Troisième République ait largement réformé dans les années 1880 – libéralisant la censure en 1881, rendant divorce et syndicats légaux en 1884 – ses gouvernements successifs furent lents à se pencher sur la question sociale et sur ces problèmes récurrents et profonds de salaires et d’heures de travail, de logements ouvriers et de chômage. Il y avait bien un mouvement socialiste grandissant à gauche de l’échiquier politique français, mais il était divisé en plusieurs factions et ne progressait que lentement lors des élections. Le mécontentement au sujet des terribles conditions de vie et de travail, et les trop graduelles réformes, encouragèrent des positions extrêmes. Dans les années 1880 et au début des années 1890, l’anarchisme commença à s’enraciner dans les communautés prolétaires françaises. En 1885, le périodique anarchiste Le Révolté, soutenu par l’éminent géographe français Elisée Reclus, se transporta de Genève à Paris, avant de changer de nom deux ans après pour devenir La Révolte, sous la houlette de son rédacteur en chef, Jean Grave. Grave publia des brûlots contre le gouvernement et la bourgeoisie mais il comprit aussi finement le besoin d’attirer les intellectuels autant que les travailleurs. Par l’inclusion de textes littéraires et artistiques dans La Révolte, il s’adressa à un lectorat intellectuel qui comptait des peintres comme Signac et l’Impressionniste Camille Pissarro, mais aussi des écrivains tels que le romancier Octave Mirbeau et le poète Laurent Tailhade. Au contraire, Emile Pouget, avec son hebdomadaire Le Père Peinard, lancé en 1889, fit œuvre de propagande directe envers le prolétariat en recourant à l’argot des classes ouvrières. Les rangs anarchistes étaient peu nombreux mais ils grossissaient. En 1882, la police parisienne comptait environ 13 groupes anarchistes à surveiller, pour quelques 200 membres. En 1893, elle dénombrait plus de 2400 anarchistes, dont 852 considérés comme dangereux. Il faut ajouter à cela les sympathisants, ces personnes portées intellectuellement aux idées anarchistes, critiques envers la République, souscrivant à La Révolte, mais non actifs dans les cellules anarchistes.

Qu’était l’anarchisme ? Les anarchistes considéraient l’Etat comme oppressif et pensaient que la société ne devait pas être organisée selon des classes, des partages économiques ou institutionnels, mais par l’association d’individus libres et égaux. La Troisième République en particulier leur causait une vive aversion, parce que, malgré sa rhétorique égalitaire, elle conservait le pouvoir aux mains des élites politiques et financières, se montrait lente à faire des réformes sociales et était corrompue. En 1887, le président Grévy avait dû démissionner à la suite du scandale des décorations, vendues contre services. L’anarchisme prit deux formes en France à cette époque. L’une fut violente. Un anarchiste nommé Ravachol posa deux bombes, en mars 1892, aux domiciles d’un juge et d’un procureur récemment impliqués dans un procès d’anarchistes. Arrêté ce même mois, Ravachol fut guillotiné en juillet. Bien que meurtrier et voleur de tombes, il fut érigé en héros par des intellectuels tels que Paul Adam et Victor Barrucand, et comparé à Socrate, voire même au Christ. Le 9 décembre 1893, un ouvrier miséreux, Auguste Vaillant, lança une bombe à la Chambre des Députés. Bien que nul ne fût tué, Vaillant fut condamné à mort et exécuté en février suivant. Dans la semaine, le jeune Emile Henry posa une bombe vengeresse au Café Terminus de la Gare Saint-Lazare, faisant un mort et douze blessés. Il fut arrêté sur les lieux du crime. Au mois de novembre précédent, Henry avait fait exploser les bureaux parisiens de la Compagnie minière de Carmaux, faisant cinq morts, dont trois policiers. Il fut exécuté le 21 mai 1894. L’acmé de cette vague de terreur, non coordonnée mais aux forts retentissements, fut l’assassinat à Lyon, le 24 juin, du Président de la République Sadi Carnot par un anarchiste italien, Santo Caserio. Tout au long de ces mois de violences sporadiques, l’Etat introduisit une série de lois féroces, les lois scélérates, selon lesquelles toute trace de sympathie pour les faits violents, ou toute complicité d’activité anarchiste, pouvaient mener à une arrestation. Près de 250 personnes furent arrêtées au début de l’année 1894 sous motif de suspicion, tandis que Le Père Peinard fut fermé. Après l’assassinat de Carnot, les arrestations s’intensifièrent et touchèrent deux proches amis de Signac, le peintre Maximilien Luce et le critique Félix Fénéon. Ils comparurent le même été, avec Grave, au Procès des Trente, au cours duquel Fénéon esquiva intelligemment la condamnation en tournant en ridicule son interrogatoire. Camille Pissarro s’en alla prudemment passer quelques temps en Belgique. Ces actes de terreur, ou de « propagande par le fait », comme ses auteurs les appelèrent, eurent pour effet de renforcer la force oppressive de l’Etat. La troisième des lois scélérates, votée le 28 juillet 1894, après l’assassinat de Carnot, étendit plus encore la définition de la propagande anarchiste et de la complicité. Le mouvement se fit donc souterrain.

La propagande par le fait n’était qu’un courant de l’anarchisme. Il en était un autre qui désapprouvait un tel terrorisme. Pierre Kropotkine, anarchiste russe en exil et théoricien de renom, avait pu préconiser de telles stratégies mais, dans les années 1890, il changea son fusil d’épaule. En 1892, il condamna une attaque à la bombe à Barcelone, expliquant qu’en faisant des victimes innocentes, le terrorisme était contre-productif ; dans un meeting à Londres, cette année-là, il fut de ceux qui, avec d’autres figures de premier plan telles que Louise Michel, Charles Malato et Enrico Malatesta, établirent qu’une stratégie plus porteuse était l’infiltration des syndicats. En d’autres termes, l’anarchisme évoluait vers plus d’intellectualité. Et ses débats, entre terrorisme et actions graduelles, révolution et évolution, furent discutés en public. Le célèbre roman d’Emile Zola, Germinal, qui traite d’une grève de mineurs dans le Nord de la France, s’empara de ces questions en 1885. Le Russe Souvarine y prône la destruction : « Allumez le feu aux quatre coins des villes, fauchez les peuples, rasez tout, et quand il ne restera plus rien de ce monde pourri, peut-être en repoussera-t-il un meilleur ». Le personnage de Zola, Etienne Lantier, a un point de vue différent : il a lu Darwin et l’instruction a fait de lui un « soldat raisonné de la révolution », qui estime que le changement social se fera pas à pas et que « la violence peut-être ne hâter[a] pas les choses ». Vers le milieu des années 1890, les intellectuels anarchistes de premier plan étaient fermement évolutionnistes. Lors d’une importante conférence sur l’anarchisme qu’il donna à Bruxelles en juin 1894, peu avant l’assassinat de Carnot, Elisée Reclus parla de la valeur morale de l’égalité et de l’évolution naturelle de l’humanité vers cet objectif. Reclus insista sur l’importance de l’individu dans l’anarchisme, en opposition à l’égalitarisme factice de la Troisième République, marquant bien la distinction entre « ceux qui proclament une ère de justice et d’égalité pour tous, sans distinction de classe ni d’individu, [et] ceux qui veulent maintenir les séparations et par conséquent les haines des castes, ceux qui ajoutent lois répressives à lois répressives ». De manière significative, Reclus se servit d’arguments scientifiques, évolutionnistes, pour justifier la cause anarchiste et, tournant la rhétorique égalitariste de la République contre elle-même, rivalisa avec la République sur son propre terrain. L’imagerie utilisée par Signac, comme nous le verrons bientôt, ne fit pas autrement.

La position de Signac lui-même évolua, aussi bien sur le plan artistique qu’idéologique. Dans ses toiles du début, on compte des images de construction comme le chantier du Sacré-Cœur, peint en 1882 dans un style assez librement impressionniste. A partir du milieu des années 1880, Signac étant devenu un des membres principaux du groupe néo-impressionniste, développa la division chromatique des tons et la touche pointilliste mise au point par Georges Seurat. Pour Signac, le néo-impressionnisme impliquait l’association de différents réseaux de valeurs. Ses techniques étaient innovantes, scientifiques et rationnelles : pour ainsi dire, elles formaient une évolution radicale hors de l’impressionisme, plus gestuel, plus émotif – cela se voit en comparant, par exemple, Cap Canaille de 1889 de Signac et une toile contemporaine de Monet – et même empreint de l’individualité de l’artiste. Les sujets du néo-impressionnisme étaient également modernes, peut-être adaptable aux réponses personnelles de l’artiste face aux effets naturels ou à son instinct critique envers la culture bourgeoise. Ainsi, une composition figurative comme Dimanche, de 1890, peut-elle être entendue comme une critique de l’abrutissante existence bourgeoise. Le groupe néo-impressionniste – Seurat, Signac, Luce et d’autres – exposaient chaque année au Salon des Indépendants, une organisation dénuée de jury de sélection et, en tant que telle, pénétrée des valeurs de liberté et d’égalité. Un certain nombre des membres du collectif néo-impressionniste – et Signac et Luce parmi eux – étaient liés à l’anarchisme.

Signac écrivait aussi bien qu’il peignait, et donna à son anarchisme une forme tangible dans un texte tel que « Impressionnistes et révolutionnaires », publié anonymement dans La Révolte, en juin 1891. Il avança que la France était dans une période de transition. Il dénigra les tableaux commandés pour promouvoir les vertus civiques et décorer les édifices publics – des tableaux comme ceux que nous avons vu de Cazin ou de Prouvé. Pour lui, ils étaient hypocrites : ils « se moqu[aient] de la République et du peuple ». Pour lui, c’étaient les œuvres des néo-impressionnistes, « purs esthètes, révolutionnaires par tempérament » qui – il se tourna là vers la rhétorique de la destruction – pouvaient donner « un solide coup de pioche au vieil édifice social qui craque ». Le travail de Signac évolua rapidement au début des années 1890, avec pour toile de fond la violente floraison du terrorisme anarchiste. Bien que sa position fût, de façon presque certaine, contre cette violence, ses proches amis partageaient d’autres positions. Signac nota dans son journal, le 26 décembre 1894, que Fénéon expliquait que « les attentats anarchistes ont fait beaucoup plu pour la propagande que les vingt ans de brochures de Reclus ou de Kropotkine ».

L’anarchisme de Signac était à n’en pas douter sincère, mais il était intellectuel et confidentiel. Quand son ami néo-impressionniste Luce venait d’un milieu ouvrier parisien, le père de Signac était au contraire un sellier prospère, dont les locaux se trouvaient au cœur de Paris. L’artiste ne partait pas de rien. En 1892, arrivant du Canal du Midi vers la Méditerranée sur son yacht, Signac découvrit Saint-Tropez, qui était alors un petit port de pêche accessible uniquement par la mer. Il finit par y acheter une maison, La Hune, à laquelle il adjoint un atelier, passant ses étés à Saint-Tropez à peindre et à naviguer. Pour Signac, ses peintures du littoral méditerranéen – aux compositions sereines, aux tons éclatants et aux sujets communautaires, comme Saint-Tropez, le quai, de 1899 – disaient tout à la fois son individualité et son idéal anarchiste. Sa devise était « Harmonie en art, harmonie dans la société ». Le portrait de Signac barrant par Théo van Rysselberghe, peint en 1896, peut ne pas sembler anarchiste ; le profond engagement idéologique de Signac pour cette cause n’est cependant pas à mettre en doute.

Il émerge en effet de sa peinture. Entre 1893 et 1895, Signac travailla à une immense toile aux figures plus grandes que nature. Intitulée Au Temps d’harmonie, ce tableau-manifeste fut exposé au Salon des Indépendants de 1895. Signac se servit des environs de Saint-Tropez comme d’un décor pour ce tableau décoratif et haut en couleurs. Il le peupla de figures lisant, flirtant, cueillant des fruits, s’occupant d’enfants, peignant au bord de la mer. Au loin, des machines abattent le travail agricole et des figures dansent une farandole. L’exécution de Au Temps d’harmonie était, bien évidemment, avant-gardiste dans ses méthodes : non seulement par son usage divisionniste de la couleur et son application de celle-ci, mais aussi par le recours aux théories de la ligne d’un ami de Signac, Charles Henry. Selon ces dernières, l’homme qui tend le bras pour cueillir une figue – sans doute Signac lui-même – autant que les joueurs de boules sont « dynamogéniques ». Le tableau fut sans doute aussi pensé, dès le début, pour être avant-gardiste politiquement. Signac représenta l’expression individuelle de chacun et la concorde de tous qui formaient le cœur de l’idéologie anarchiste. Il s’agissait d’une vision du futur dans une société anarchiste. Signac n’était pas le seul, parmi ses collègues de la gauche anarchiste, que ce soit en peinture ou en littérature, à posséder une telle vision. Son ami Henri-Edmond Cross, qui vivait non loin de Saint-Tropez sur les rives de la Méditerranée, et avec qui Signac s’entretint souvent de l’avancement de cette grande œuvre, travaillait simultanément à un projet de même nature. Il écrivit à Signac : « Je veux peindre le bonheur, les êtres heureux que seront devenus les hommes dans quelques siècles, quand la pure anarchie sera réalisée ». L’Air du soir, de Cross, achevé en 1894, est sa propre vision du futur – décoratif, divisionniste, méditerranéen.

Au Temps d’harmonie de Signac est une œuvre anarchiste à plusieurs niveaux. Au moment où il s’attela à cet ouvrage, un certain nombre de ceux qui écrivaient dans les périodiques parisiens soutenaient que l’engagement des intellectuels à la cause anarchiste devait aller au delà des gestes: pour aider le prolétariat, il fallait s’y mêler. Alphonse Germain avait avancé cela sans conviction dans L’Hermitage, en novembre 1892 et, en avril suivant, Adolphe Retté l’avait cité dans La Plume, mais avec une position plus radicalement engagée. En s’installant dans le port de pêche de Saint-Tropez, ce village tranquille qui n’était pas même connecté au chemin de fer, Signac peut avoir cherché à donner une authenticité à son art, une proximité envers la vie populaire. Un deuxième élément notable est le sous-titre donné par Signac à son tableau, citation extraite d’un texte de l’écrivain anarchiste Charles Malato, « Le Rêve d’Humanus », publié dans La Revue anarchiste de novembre 1893 : « L’âge d’or n’est pas dans le passé, il est dans l’avenir ». L’essai de Malato est une fiction sur le progrès humain, fondée sur la théorie de l’évolution de Darwin, l’apogée de ce développement scientifique devant être l’anarchisme. Je voudrais ici ajouter qu’un article d’André Veidaux, « Philosophie d’anarchie », publié dans La Plume en mai 1893, fut probablement aussi important pour Signac. Veidaux également dessina une vision du futur en appuyant sur la nature scientifique et évolutionniste de l’anarchisme, et il fit usage du mot harmonie, cet état auquel l’évolution darwinienne porterait l’humanité. Soutenant aussi que l’âge d’or serait dans le futur, Veidaux l’imaginait à la fois rationnel et harmonieux. L’Age d’or, bien entendu, est un concept classique, et de telles idées amènent le classicisme à son esprit. L’Age d’or, et à travers lui le classicisme, furent appréhendés par Malato, Veidaux et – à mon avis – Signac non pas, de façon conventionnelle, comme traditionnels et rétrogrades, comme un passé auquel se rattacher, mais plutôt comme un futur vers lequel l’humanité pourra, ou mieux, devra évoluer.

Les intellectuels anarchistes eurent fort à faire entre 1892 et 1894 quand la « propagande de fait » était à son comble à Paris. Le travail de Signac avec Au Temps d’harmonie s’étendit sur cette période de terrorisme, de peur et de répression. Mais pour ceux qui s’opposaient à la violence, il était nécessaire d’agir en faveur de l’anarchisme par des moyens intellectuels. Des écrivains tels que Malato et Veidaux en appelèrent aux vocabulaires et aux arguments rationnels de la science et de la philosophie ; Signac mit l’emphase sur un ordre classique dans sa peinture. Ce faisant, il cherchait à associer à l’anarchisme les valeurs du classicisme – ordre, clarté, harmonie sociale d’un monde d’idéal, méridionale –, celles-là mêmes dont se servaient les décorateurs officiels de la République tels que Puvis de Chavannes. Au Temps d’harmonie allait contre les valeurs d’un Puvis en s’appropriant sa clarté classicisante et en établissant une pédagogie idéologique alternative au sein du théâtre visuel de l’autorité classique. Une telle contre-attaque, associée à l’usage par Signac des méthodes avant-gardistes telles que le divisionnisme ou les théories de Charles Henry, fait de Au Temps d’harmonie une œuvre radicale et individualiste : anarchiste donc.

Il y avait cependant des visions contraires. En 1893, lorsque Signac commença à travailler sur Au Temps d’harmonie, le romancier Paul Adam exposa dans La Revue blanche que les anarchistes avaient négligé, ou mal compris, les théories de Charles Darwin. Adam le rappelait à ses lecteurs, l’évolution n’était pas un processus sans heurts : la sélection naturelle est au contraire dynamique, dangereuse – « fatalement nocive », ainsi qu’il l’écrivit – et inéluctable. Adam ne se vit pas un avocat de la propagande par le fait mais, reconnaissant que les conflits sociaux sont inhérents à la condition humaine, sa pensée remettait en question l’idéal d’une société harmonieuse. Si Au Temps d’harmonie met en avant la vision évolutionniste et visionnaire de la construction d’une société meilleure, Le Démolisseur nous place face à l’imagerie de la destruction, et il nous faut alors nous demander si cela suggère un changement de point de vue.

Le Démolisseur

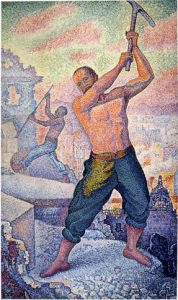

Les Démolisseurs, 1896, lithographie en noir et blanc (56,5 x 45 cm).

Le Démolisseur est une image vigoureuse d’un travailleur musclé, torse nu, travaillant à la pioche sur les décombres d’un bâtiment ; elle traduit presque parfaitement la tournure de Signac dans sa phrase de l’article de 1891, ce « solide coup de pioche [donné] au vieil édifice social qui craque ». La genèse de l’œuvre n’est pas véritablement claire. Le 9 juin 1896, Signac écrivit dans son journal qu’il avait pour idée de réaliser une série de peintures représentant des hommes au travail : « les haleurs, les démolisseurs, les constructeurs ». A la même époque, il écrivit à Jean Grave, rédacteur en chef des Temps Nouveaux, une nouvelle publication anarchiste créée en 1895 et dont le but était d’attirer un lectorat cultivé en lui offrant pièce à pièce un album d’estampes d’artistes aux sujets sympathiques. Signac écrivit à Grave : « Je travaille à un Démolisseur, dont je compte faire un panneau décoratif en hauteur. Dès que je serai satisfait du mouvement, je vous ferai une litho. Travail et tirage, il faudra compter fin juillet ». La lithographie, signée et datée de 1896, fut publiée en quatrième position dans l’album d’estampes des Temps Nouveaux, en septembre de la même année.

Selon son journal, Signac ne commença pas à travailler à son grand tableau avant le 4 janvier 1897. A la mi-février, il envoya à son collègue néo-impressionniste et sympathisant anarchiste Charles Angrand un « schéma » de la composition. Quelle ne fut pas la surprise de Signac quand Angrand, qui vivait dans une ferme de Normandie et était plus familier des travaux de force, l’avertit que la posture de sa figure était celle d’un gaucher ! Signac n’en changea pas la pose pour autant, parce que le mouvement – situé au long d’un axe allant des ruines froides et sombres du coin inférieur gauche aux bras levés, brandissant vers le coin supérieur droit, dans leur tons rougeoyants, une pique en pleine lumière – exprimait une impulsion dynamique aussi bien physique que morale, opposant les décombres du capitalisme bourgeois à la force pure de l’anarchisme. La Morale est un concept que Signac utilisa dans ses écrits, depuis son article de 1891 dans La Révolte – dans lequel il avait parlé de la peinture néo-impressionniste et de l’Homme à la houe de Millet comme des œuvres de valeur, « moralement » – jusqu’à sa brochure, D’Eugène Delacroix au néo-impressionnisme de 1899, dans laquelle il évoqua l’« harmonie morale » de l’œuvre du maître romantique ; il n’y avait donc pas de raison pour qu’une teneur morale ne soit pas traduite par la couleur et la composition dans son Démolisseur.

L’œuvre se présente quasiment comme une affiche, avec sa figure plus grande que nature et ses zones de couleur énergiques. En accord avec l’objectif décoratif qu’il avait décrit à Grave cinq ans auparavant, Signac exposa la toile aux Indépendants de 1901 avec un sous-titre : « Panneau pour une Maison du Peuple ». Signac aurait aimé que son tableau vienne embellir un édifice dédié aux classes ouvrières, auxquelles il aurait offert ses valeurs. Cela n’arriva pas et le tableau resta à l’atelier. Il n’en reste pas moins que l’œuvre était destinée à un public et avait une fonction idéologique, celle de transmettre ses valeurs au peuple. En cela, elle fut peinte en rivalité avec des décorations ouvertement républicaines, comme celles de Prouvé pour la mairie d’Issy-les-Moulineaux. Pour Le Démolisseur, Signac opta pour une lumière d’aurore rose qui s’accroche aux nuages sur un ciel aux tons encore froids, gardant la partie inférieure du tableau, moralement, dans l’ombre. La toile étant plus grande que l’estampe, la représentation de la ville gagne en détails, ses édifices palatiaux étant ici clairement en ruines, relégués dans le passé. Mais l’élément le plus spectaculaire est la figure humaine. Brandissant sa pique, l’homme couvre la moitié du plan pictural de son geste dynamique et déterminé ; son corps musculeux transmet une forte énergie et, debout de tout le relief de son corps sur le schématique paysage et ce ciel tout de lumière, il est l’ouvrier érigé en héros, le parangon de l’homme du peuple. Ce genre d’iconographie apparaissait dans la décoration républicaine. Le plafond de Georges Bertrand pour la salle à manger du préfet, dans le nouvel Hôtel de Ville, Hymne de la Terre au Soleil, date de 1894. Puisant son origine dans un poème d’obédience républicaine de Victor Hugo, il représente un paysan à côté de sa charrue, célébrant la terre et la vigueur sous un bain de soleil, comme un hymne à la force nationale. L’allégorie de la Paix commandée à Henri Martin en 1899 pour l’Hôtel de Ville de Tours participait des mêmes célébrations. Mais ces commandes publiques étaient sans ambigüité optimistes et implicitement de nature constructive: le laboureur de Bertrand travaille la terre, tandis que le travailleur de Martin porte ses outils, prêts pour l’ouvrage. On peut dire qu’ils travaillent pour bâtir le présent républicain, tandis que la figure de Signac détruit pour préparer la construction d’un futur anarchiste. Une fois de plus, Signac s’empare de l’imagerie de ses adversaires en idéologie pour mieux rivaliser avec eux.

La lithographie du Démolisseur, plus petite et en noir et blanc, fut pensée comme une image publique. Sa publication dans le journal anarchiste Les Temps nouveaux suffit à déterminer son idéologie. Force est de constater, cependant, que lithographie et tableau diffèrent. Dans la première, Signac a placé un soleil levant derrière la pique du travailleur. Le soleil levant était un topos bien connu de l’imagerie anarchiste, qui évoquait l’aurore d’une nouvelle ère et d’un futur idéal. Camille Pissarro l’avait utilisé pour la couverture de ses Turpitudes sociales, un album de textes et de dessins composé en 1889 pour convertir à l’anarchisme sa nièce qui résidait en Angleterre, à Ipswich. On y voit le mot « anarchie » rayonner autour d’un soleil radieux, tandis que – Pissarro l’expliqua dans une lettre explicative – le vieux philosophe – très proche d’un autoportrait – regarde la Tour Eiffel, icône du progrès républicain, qui ne parvient pas à cacher l’aurore nouvelle. Si les Turpitudes sociales relèvent de la sphère privée, le fils de Pissarro, Lucien, était de ceux qui utilisèrent l’imagerie du soleil dans leurs publications anarchistes. Sa Misère protégeant les bourgeois et son Capital et Charité parus respectivement dans Le Père Peinard de novembre 1890 et de mars 1891, ainsi que sa couverture pour l’ouvrage de Félix Dubois, Le Péril anarchiste, édité en 1894, en sont autant d’exemples. Dans deux de ces travaux, le soleil est explicitement associé à l’anarchie émergente. Nulle part ailleurs, toutefois, ce schéma n’apparaît plus héroïquement dans la propagande anarchiste que sur le bois gravé de Charles Maurin représentant Ravachol, dans lequel la finalité de la guillotine est écartée par le puissant soleil levant. La lithographie de Signac s’empare de cette imagerie existante de la lutte anarchiste de façon assez claire, semble-t-il. Mais, là encore, quelques ambigüités subsistent. Signac ne recourut à nulle inscription, et son image peut simplement représenter un homme au travail, sans association anarchiste aucune. Sa lithographie fut la quatrième à paraître dans Les Temps nouveaux ; la première, L’Incendiaire de Luce, si elle ne comportait pas plus d’inscriptions, utilisait une imagerie de la destruction évidente. Une autre ambigüité se tient dans l’usage du soleil levant par la République, dans sa propre iconographie. Une initiative proprement républicaine fut l’introduction, en 1898, d’une nouvelle monnaie, produit du concept républicain selon lequel chaque citoyen devait pouvoir manipuler quotidiennement une œuvre d’art. L’élégant motif de la Semeuse marchant, créé par Oscar Roty, s’accompagne d’un soleil levant, symbole de fécondité nationale. Une fois encore, l’imagerie de Signac se heurte à celle de la République.

J’aimerais enfin vous montrer que Le Démolisseur avait aussi un sens plus privé. Dans la lithographie, le visage est généralisé : nous avons là tout un chacun. Mais dans la peinture, plus grande en taille, il devient plus spécifique. Le protagoniste lève sa pique et cela jette une ombre sur la moitié inférieure de son visage. Comparons désormais l’œuvre à une photographie de Signac prise vers 1900. L’homme du tableau partage avec lui de nombreuses caractéristiques : la barbe, le nez fort et le front bombé. Signac avait l’habitude de se déguiser et de jouer avec les identités. Jeune homme, alors qu’il évoluait dans le cercle du cabaret du Chat Noir, à Montmartre, au début des années 1880, il fut photographié en costume japonais. En 1888, il réalisa une lithographie en couleur pour le programme d’une pièce de théâtre, La Chance de Françoise, que l’on donnait au Théâtre Libre le 10 décembre. L’estampe fut, d’une part, une démonstration des théories chromatiques de son ami Charles Henri, d’autre part, une sorte de caricature. L’année précédente, l’influent critique conservateur Francisque Sarcey avait déploré que l’on représentât au Théâtre Libre la pièce d’Edmond de Goncourt, Sœur Philomène, parce que son directeur, André Antoine, à la recherche d’un effet naturaliste, avait bafoué les conventions théâtrales en autorisant ses comédiens « à jouer le dos ». Signac montre non seulement dans son estampe les spectateurs du théâtre vus de derrière, mais il a sans doute aussi représenté parmi eux Sarcey lui-même, avec cette tête pleurnicharde montée sur un cou épais. Signac faisait insolemment perpétrer au critique le crime même de « jouer le dos ».

Connaissant cette inclination à manipuler les rôles, Signac – qui avait déjà recouru à sa propre image assez ouvertement dans Au Temps d’harmonie – a fort bien pu s’immiscer dans le Démolisseur. Ce n’est pas absolument évident, et l’on peut penser qu’une telle subtilité put relever de la prudence après le Procès des Trente et, alors que l’Etat se montrait féroce dans sa recherche de complicités anarchistes, délaisser quelque peu la provocation. Nous savons combien l’on dut se montrer prudent face au Suédois August Strindberg. Scientifique et auteur de théâtre, vivant à Paris au milieu des années 1890, Strindberg dut fermer ses portes et tirer ses rideaux afin de mener à bien ses expériences de chimie sans être suspecté de fabriquer des bombes. Dans un tel climat d’anxiété, il aura été prudent pour Signac de masquer son identité dans son tableau. Néanmoins, se donnant discrètement le rôle du Démolisseur, il se sera identifié de près, à sa propre discrète satisfaction, à la force morale de l’anarchisme et à la cause du prolétariat. Si je vois juste, à la rhétorique anarchiste implicite de la destruction de l’Etat, Signac ajouta la rhétorique plus clandestine de son propre attachement à cette cause, plus ou moins pour sa propre délectation. Il y a là un sens certain de jouer un rôle et, s’il nous faut reconnaître l’intégrité intellectuelle de Signac, on soulignera qu’elle avait d’heureuses bases. A la fin des années 1890, la situation de Signac quant à ses logements ne pouvait être moins prolétaire. Au printemps 1897, alors qu’il travaillait encore au Démolisseur, il alla occuper un appartement-atelier au Castel Béranger, cet édifice Art nouveau en cours de construction qu’Hector Guimard faisait bâtir au 14 rue La Fontaine, dans le XVIe arrondissement ; et en décembre, il acheta La Hune, la villa qu’il louait jusque là à Saint-Tropez.

Au final, qu’est-ce que Signac a cherché à atteindre avec le Démolisseur ? Nous manquerons de preuves tant que son journal ne sera pas complètement publié. Mais la lithographie comme la toile jouent avec l’idéologie anarchiste et les métaphores de la rhétorique politique. Dans Paroles d’un révolté, paru en 1885, Kropotkine engageait les jeunes artistes à entreprendre le nouvel art d’une ère révolutionnaire. « Racontez-nous dans votre style imagé ou dans vos tableaux saisissants les luttes titanesques des peuples contre leurs oppresseurs », demandait-il. C’est un appel que Signac avait fait sien dans son article de 1891 pour La Révolte, et qui avait trouvé un écho chez les écrivains tout au long des années 1890. Avec Le Démolisseur, Signac chercha à répondre à cet appel de façon plus immédiate et moins pédagogique qu’avec l’utopique Au Temps d’harmonie. Alors que cette dernière œuvre formulait une société future idéale, fruit de la rationalité et de l’évolution, le Démolisseur offrait une image de l’action directe, première étape vers un futur anarchiste qui éradiquerait les systèmes en cours. Entre 1893 et 1895, et entre 1897 et 1899, Signac semble être passé du schéma idéologique de la construction à celui de la destruction. Peut-être y avait-il cependant plus de cohérence que cela. Dans les premières années de la décennie, pendant les campagnes de terreur que recouvrait le slogan de la « propagande par le fait », le travail de Signac s’inscrivit en opposition à la violence avec des images qui promouvaient les valeurs alternatives de rationalité et d’évolution. Dans la seconde moitié de la décennie, alors que la République faisait usage de lois répressives pour protéger ses fondations bourgeoises et étouffer l’opposition de l’extrême gauche, l’imagerie du Démolisseur dit la position plus active de Signac : cet Etat ouvertement répressif devait être totalement supprimé pour que puisse être construite une société juste. Ceci dit, l’œuvre avance ces idées avec discrétion, voir de manière ambiguë, et le peintre ne l’exposa pas avant 1901, à un moment où la République se souciait de plus en plus des progrès électoraux du socialisme, à une époque aussi où l’anarchisme actif paraissait chose ancienne.

Un autre aspect de nos deux images de Démolisseur tient dans leur besoin de transmettre ces idées aux sympathisants anarchistes et à la vaste audience ouvrière qu’ils cherchaient à convaincre. Comme nous l’avons vu, la première version fut la lithographie mise en circulation par Les Temps nouveaux. La toile, peu après, ajouta à l’animation rhétorique de la décoration publique la clarté saisissante de l’affiche. De cette façon, Signac diffusa son idéologie, rivalisant avec les propres systèmes d’endoctrinement visuel de la République. Le Démolisseur contournait l’égalitarisme de surface des peintures républicaines ordinaires représentant des ouvriers, comme le Rouby de Roll, pour rivaliser sur un niveau plus héroïque, avec les décors de Prouvé et de Bertrand, faisant se rencontrer leur optimisme constructif et un idéalisme destructif.

Bien entendu, ces images furent exceptionnelles dans le travail de Signac, qui était avant tout un peintre de paysage. En 1897, alors qu’il travaillait à la toile du Démolisseur, Signac produisit aussi une série de peintures du Mont Saint-Michel, sous diverses lumières et différentes conditions météorologiques. Mais plutôt que de faire du Démolisseur une curiosité, ces motifs de paysages entretiennent des liens idéologiques avec lui. Les grandes cathédrales médiévales étaient en effet des références pour l’anarchisme. Dans Paroles d’un révolté, Kropotkin avait insisté sur le fait que « Les cathédrales, ces monuments gigantesques qui racontent, taillés dans la pierre, l’histoire, les aspirations des Communes [médiévales], sont l’œuvre des corporations ». En d’autres termes, elles étaient le produit de gens de différentes classes sociales, travaillant librement ensemble à un projet qui les unifiait et créait d’extraordinaires résultats. C’est un thème auquel Kropotkine devait revenir dans La Conquête du pain, en 1903. Ainsi, lorsque Signac peignit le Mont Saint-Michel en 1897, ou quand Luce peignit Notre-Dame de Paris quelques années après, leur motifs étaient loin d’être uniquement architecturaux ; pour les anarchistes, les cathédrales incarnaient un idéal de collectivisation humaine dans ce qu’il peut avoir de plus constructif. Les vues du Mont Saint-Michel de Signac utilisent des effets atmosphériques pour dire leur intensité visionnaire, tandis que le traitement plus empreint du quotidien de Luce oppose Notre-Dame, construite grâce à l’énergie idéaliste et collective du passé, au tumulte chaotique de la ville moderne. L’imagerie de la destruction de Signac dans Le Démolisseur était donc balancée, au sein de son œuvre, par une imagerie de la construction.

Pour finir, Le Démolisseur appartient aussi à une imagerie naissante formulée à la fin des années 1890 qui associait les visions du siècle à venir avec une société meilleure dont on espérait qu’elle viendrait avec lui. Ces images prirent parfois la forme d’affiches, que l’on put produire en masse et faire largement circuler. L’affiche d’Hélène Dufau pour le journal féministe La Fronde, comme celle d’Eugène Carrière pour le quotidien radical L’Aurore, toutes deux de 1897, placent leurs protagonistes dans des espaces ouverts – un panorama urbain pour Dufau, un paysage lumineux pour Carrière – qui suggèrent un futur optimiste. L’affiche de Théophile Steinlen pour le roman de Zola, Paris, publié également en 1897, emploie elle aussi un panorama de la ville. Mais en lieu et place de la communauté fraternelle et raisonnée de Dufau, Steinlen offre la vision d’un Paris tourmenté, dont les foules se heurtent aux grands édifices, et parmi eux au Sacré-Cœur en construction. Cette image, à l’instar du roman dont elle fait la promotion, donne à voir la tension entre forces de construction et forces de destruction. Le Démolisseur de Signac est aussi une vision du changement mais, au contraire du Paris de Steinlen, sa violence n’est pas dirigée vers le peuple, pas même vers ses opposants politiques : elle est dirigée vers les édifices bâtis, qui représentent les institutions. Alors que la Troisième République avait établit la construction en tant que métaphore de sa rhétorique progressive, égalitaire et technocratique, Signac établit la destruction comme une métaphore de la suppression de ce qu’il voyait comme corrompu et inégalitaire.

Finalement, je ne pense pas pouvoir me persuader que Le Démolisseur est une très grande œuvre. J’espère néanmoins vous avoir montré que, en examinant de près des œuvres d’art peu connues, on peut enrichir notre compréhension de l’imagerie et des processus culturels d’une période donnée. L’histoire artistique et intellectuelle de Signac durant les années 1890 est fascinante pour ce qu’elle traduit les ambitions et les idéaux d’un jeune homme doué. Comment se rendre socialement utile, comment exprimer ses idéaux, comment se prémunir contre les attraits de l’extrémisme, comment donner la pleine expression de ses talents pour le bien des autres : ces questions avec lesquelles Signac lutta sont toujours aussi vivantes de nos jours.

Traduit de l’anglais par Marine Kisiel.

Bibliographie

Françoise CACHIN, Signac. Catalogue raisonné de l’oeuvre peint, Paris, 2000. Avec la collaboration de Marina Ferretti-Bocquillon.

Aline DARDEL, ‘Les Temps Nouveaux’, 1895-1914. Un hebdomadaire anarchiste et la propagande par l’image, Paris, Musée d’Orsay, 1987.

Marina FERRETTI-BOCQUILLON, Anne DISTEL, John LEIGHTON, Susan Alyson STEIN, Signac, 1863-1935, Paris, Grand Palais, Février-Mai 2011.

John MERRIMAN, The Dynamite Club. How a Bombing in Fin-de-siècle Paris Ignited the Age of Modern Terror, London, 2009.

Richard Thomson est Watson Gordon Professor of Fine Art à l’Université d’Edimbourg depuis 1996. Il a commencé sa carrière académique à l’Université de Manchester. Expert en art français du XIXe siècle, il a publié plusieurs livres dont trois ont été traduits en français: Degas – Les Nus (Nathan, 1988), Seurat (Gallimard, 1991) et La République troublée. Culture visuelle et débat social, 1889-1900 (Les Presses du Réel, 2008). Il a travaillé comme commissaire pour plus de dix expositions parmi lesquelles : The Private Degas (1987), Camille Pissarro : Impressionism, Landscape and Rural Labour (1990), Seurat and the Bathers (1997), Monet : the Seine and the Sea (2003) et Toulouse-Lautrec and Montmartre (2005). Après Toulouse-Lautrec (Grand Palais, 1992) et Théo van Gogh (Musée d’Orsay, 1999), il fait partie de l’équipe qui a organisé la grande rétrospective Monet au Grand Palais (automne 2010). En 2009 il était Slade Professor of Fine Art à l’Université d’Oxford. Actuellement, il dirige le projet Redefining European Symbolism, 1880-1910, dans le cadre du Leverhulme Trust International Network Scheme, en réseau avec l’Université d’Edimbourg, les Galeries Nationales de l’Ecosse, le Musée Van Gogh d’Amsterdam, le Musée d’Orsay, l’Institut National d’Histoire de l’Art et l’Université de Genève.