Cogito 6 – Le dossier

14 avril 2019

Du chômage au temps partiel

6 juillet 2019 Qui se souvient que les syndicats ouvriers furent longtemps organisés à l’échelle internationale et ce, bien avant les mondes de l’entreprise ou de la finance ? Dans son ouvrage La Lutte et l’Entraide. L’âge des solidarités ouvrières (Seuil), l’historien Nicolas Delalande revient sur les “internationales”, ces mouvements ouvriers solidaires et transnationaux qui furent incontournables pendant près d’un siècle, avant de connaître une lente érosion au tournant des années 70.

Qui se souvient que les syndicats ouvriers furent longtemps organisés à l’échelle internationale et ce, bien avant les mondes de l’entreprise ou de la finance ? Dans son ouvrage La Lutte et l’Entraide. L’âge des solidarités ouvrières (Seuil), l’historien Nicolas Delalande revient sur les “internationales”, ces mouvements ouvriers solidaires et transnationaux qui furent incontournables pendant près d’un siècle, avant de connaître une lente érosion au tournant des années 70.

Avec cet ouvrage, vous entreprenez une histoire des internationales ouvrières : qu’est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet ?

Nicolas Delalande : Dans les débats actuels sur l’Europe et sur la mondialisation, on a tendance à opposer les élites, ouvertes et sans frontières, aux classes populaires, immobiles et protectionnistes. Cette vision occulte un fait historique majeur : pendant près d’un siècle, des années 1860 aux années 1970, les mouvements ouvriers furent à la pointe de l’internationalisme.

La création à Londres de l’Association internationale des travailleurs, en 1864, est un tournant. Celle qu’on appellera ensuite la « Première Internationale » aspire à regrouper les ouvriers européens et américains, quels que soient leur langue, leur nationalité ou leur métier. La tâche est immense, dans un contexte marqué par l’ouverture des frontières, la circulation du capital et l’explosion des inégalités. Le but de mon livre est simple : comprendre comment s’est construite la solidarité internationale des travailleurs, ce qu’elle a permis d’accomplir aux XIXe et XXe siècles, mais aussi pourquoi elle s’est affaissée au cours des quarante dernières années, au point de s’effacer de nos mémoires.

Vous portez votre attention aux pratiques et non seulement aux idéologies. En quoi cette approche est-elle intéressante ?

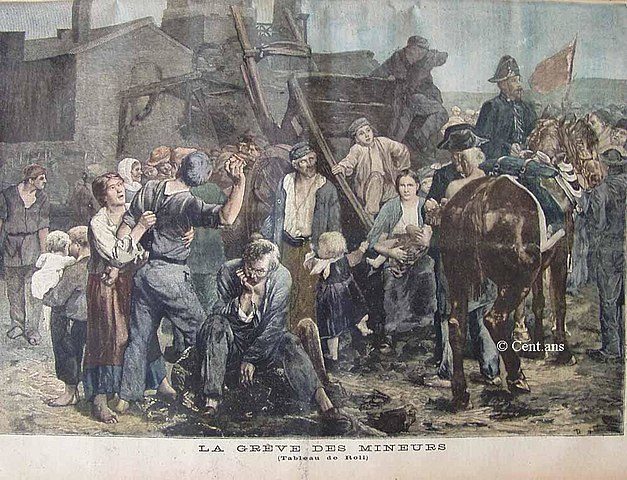

![Illustration of the 1892 miner's strike at the Compagnie minière de Carmaux, by Alfred Philippe Roll [Public domain] Illustration of the 1892 miner's strike at the Compagnie minière de Carmaux, by Alfred Philippe Roll [Public domain]](https://www.sciencespo.fr/research/cogito/wp-content/uploads/2019/06/627px-La_Greve_des_Mineurs_Le_Petit_Journal_1_Octobre_1892.jpg)

Illustration of the 1892 miner’s strike at the Compagnie minière de Carmaux, by Alfred Philippe Roll [Public domain]

La question de la concurrence entre ouvriers locaux et immigrés s’est posée très tôt. Comment les internationales ont-elles abordé cette question ?

N.D. : On l’a parfois oublié, mais la deuxième moitié du XIXe siècle voit naître les migrations de masse à l’échelle continentale et transocéanique. Les sociétés de l’époque sont loin d’être immobiles. Des dizaines de millions d’Européens quittent leur région ou leur pays d’origine pour aller chercher du travail ailleurs.

Pour les militants internationalistes, cette mobilité est à la fois une chance et un risque. La liberté de mouvement est un droit fondamental que les ouvriers revendiquent fièrement. Si les capitaux et les biens circulent de plus en plus facilement, pourquoi n’en irait-il pas de même des travailleurs ?

Climbing into the Promised Land, Ellis Island. 1908. Source : Library of Congress. Public Domain

Mais, dès l’époque, se pose la question des effets potentiellement négatifs de cette ouverture, si les employeurs utilisent la main-d’œuvre étrangère pour briser les grèves ou comprimer les salaires. Tout l’enjeu du combat internationaliste est là : comment concilier la libre circulation des travailleurs et l’amélioration collective de leurs conditions de travail ?

Une première option consiste à implanter les syndicats dans de très nombreux pays, pour coordonner les grèves et les revendications. C’est ce qui explique la grande vague de mobilisations des années 1890-1900, avec un mot d’ordre porté par l’ensemble du mouvement ouvrier, en faveur de la journée de 8 heures. Mais, dans les années 1880-1890, des tendances protectionnistes commencent à se faire jour. Certains syndicats, aux États-Unis notamment, soutiennent la fermeture des frontières (vis-à-vis des migrants asiatiques), au nom de la défense des ouvriers déjà présents sur le sol national, quand bien même ceux-ci sont eux-mêmes issus de l’immigration…

La conquête et le rapprochement de droits sociaux à un niveau supra-étatique ne semble pas avoir été un objectif important au sein des internationales, pourquoi ?

Mural of workers holding placards. Kheel Center. Collection: International Ladies Garment Workers Union Photographs (1885-1985). CC BY 2.0

N.D. : À l’époque de la Première Internationale (1864-1876), les ouvriers aspirent à s’émanciper de toute forme de tutelle, capitaliste ou étatique. Ils veulent bâtir une solidarité horizontale, fondée sur des liens de réciprocité et d’interdépendance. C’est par la lutte et l’entraide qu’ils souhaitent défendre leurs droits et contester les pouvoirs autoritaires. La dimension anti-étatiste de leur mobilisation est clairement affichée.

Au temps de la Deuxième Internationale (1889-1914), cette stratégie évolue. Les partis ouvriers jouent de plus en plus le jeu du suffrage universel, et militent pour l’adoption d’une législation sociale (droit du travail, retraites, impôt progressif). C’est seulement après 1919, avec la création de l’Organisation internationale du Travail, que la justice sociale est promue à une échelle internationale par les milieux réformateurs. Face à eux, l’Union soviétique tente d’universaliser son projet révolutionnaire, à travers la Troisième Internationale (1919-1943), beaucoup plus centralisée et bureaucratique que les deux précédentes.

Vous dites que l’affaiblissement des corps intermédiaires “locaux” et notamment des syndicats joue un rôle important dans le déclin de l’internationalisme ouvrier. N’est-ce pas contradictoire ?

N.D. : L’internationalisme ouvrier a fortement reflué depuis les années 1970. L’érosion des syndicats et leur perte d’influence politique explique pour partie le retour à une situation que dénonçaient déjà Marx et les fondateurs de la Première Internationale : celle d’un profond déséquilibre entre la libre circulation du capital et l’atomisation des mondes du travail. Or la conscience internationale s’enracine toujours dans des expériences locales. Les mobilisations pour la justice climatique et la justice fiscale le montrent encore aujourd’hui : c’est des petites solidarités que naissent les grandes causes.

Nicolas Delalande est professeur au Centre d'histoire de Sciences Po. Ses recherches récentes portent sur l’histoire de l’État, des inégalités et de la solidarité en Europe aux XIXe et XXe siècles. Il a précédemment travaillé sur l'histoire du consentement et des résistances à l'impôt (Les Batailles de l'impôt. Consentement et résistances de 1789 à nos jours, 2014) et coordonne un projet de recherche international sur l'histoire politique globale des dettes publiques depuis la fin du XVIIIe siècle (programme Emergences de la Ville de Paris).

Nicolas Delalande, La Lutte et l’Entraide. L’âge des solidarités ouvrières, Seuil, avril 2019 Toutes les publications de Nicolas Delalande