L’environnement et la modernité des idées politiques

12 février 2022

Les civils face aux pilotes tombés en Europe, 1939-1945

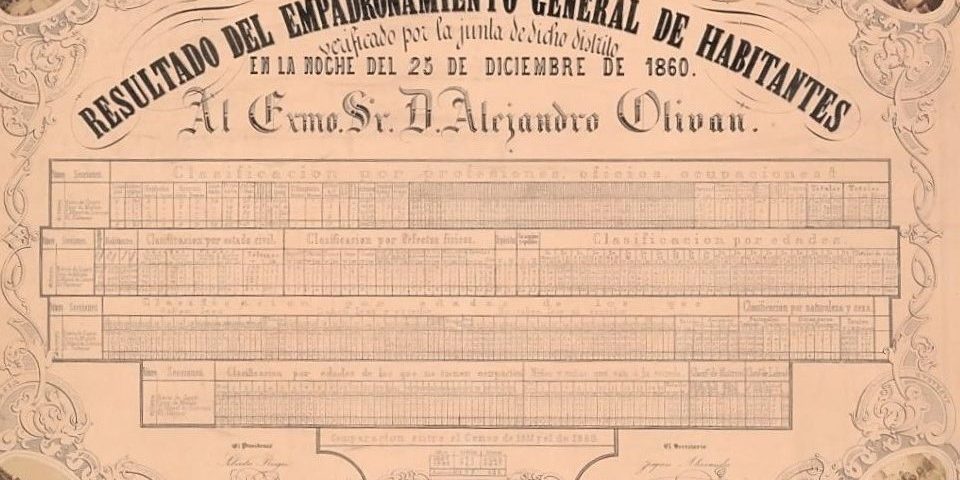

12 février 2022La naissance du recensement dans l’Espagne et son empire au XIXe siècle

Comment l’État espagnol a-t-il mis en place, au milieu du XIXe siècle, le recensement de ses populations ? Comment mais aussi pourquoi car recenser n’est pas seulement compter mais également renseigner, qualifier, ordonner en vue de réaliser une multiplicité d’objectifs. Encore faut-il comprendre les buts que poursuivait l »État espagnol, marqué par de profondes identités locales et à la tête d’un Empire sur le déclin. C’est à défricher ces questions que Mathieu Aguilera consacré sa thèse « La recherche de la vérité ». Recensements et statisticiens dans l’Espagne du XIXe siècle », réalisée en cotutelle à Sciences Po et à l’Universidad Autónoma de Madrid. La richesse de ses découvertes, la profondeur de ses analyses lui ont valu de recevoir le prestigieux prix de thèse 2021 de la Chancellerie des universités de Paris. Entretien.

Quelle a été l’étincelle à l’origine de ce projet ?

Mathieu Aguilera : Le principal élément déclencheur a sans doute été un questionnement forgé au cours des recherches que j ’ai conduites en rédigeant mon mémoire de M2 réalisé à Paris I Panthéon Sorbonne, après mes études dans le master recherche Histoire de SciencesPo. Je m’intéressais alors à l’histoire du monde hispanique au début du XIXe siècle, aux questions du state building sous l’angle des agents intermédiaires des autorités dans des sociétés marquées par la culture politique, juridique et religieuse de l’Ancien Régime. Ce travail était consacré à l’étude d’une charge de police urbaine et de proximité, l’alcalde de barrio, créée à Madrid après les troubles de 1766 qui avaient conduit le monarque réformateur Charles III et ses ministres à imaginer de nouveaux relais de l’autorité auprès des habitants, avec la création de ces « maires de quartier ». C’est au cours de ce travail que je me suis rendu compte que l’une des tâches essentielles confiée à ces intermédiaires institutionnalisés résidait dans la délicate confection annuelle des listes d’habitants de leur quartier, maison par maison (padrón de vecinos). C’est en cherchant à comprendre comment ces listes locales, souvent entreposées au domicile même de ces notables, et très diversement réalisées, allaient constituer le fondement d’un savoir d’État sur la population que je me suis rendu compte qu’aucun travail systématique n’avait alors été consacré à une histoire politique, sociale et intellectuelle du recensement de la population dans l’Espagne du XIXe siècle. Une Espagne considérée dans sa dimension péninsulaire et ultramarine, comme nombre de travaux sur le « second empire » y invitaient alors.

Vous étudiez la naissance d’un service national de recensement de la population qui est apparu en 19e siècle. A quoi correspondait ce projet ? Venant de l’État central s’agissait-il lutter contre les particularismes régionaux dans l’idée de construire une Espagne unifiée ?

M.A. : Bien que fortement lié à la trajectoire des États-nations et des empires et à l’affirmation de leur souveraineté, le projet de la statistique publique est global et ses cadres institutionnels et intellectuels se forgent tout autant dans des arènes transnationales. Pas un État n’échappe à cet « enthousiasme statistique », qui prend dans les années 1820-1840 la forme de ce que le philosophe Ian Hacking a décrit comme une « avalanche de chiffres imprimés ». Cet engouement pour la statistique et la « mise en nombre » du social excède d’ailleurs de loin les seules administrations publiques. Avec l’avènement d’une nouvelle conception du territoire national et de l’administration, mais aussi des sciences de l’observation, le recensement s’impose comme le moyen plus « fiable » de compter la population. Comme l’ont montré les travaux fondateurs d’Alain Desrosières, il s’impose dans les rouages des administrations et se discute lors des grands Congrès Internationaux de Statistique organisés à partir de 1853 à l’initiative de l’astronome et statisticien belge Adolphe Quetelet, qui dirige le bureau des statistiques de son pays depuis 1841. Ces congrès étant notamment destinés à standardiser ses procédures, à diffuser des « bonnes pratiques » et à émettre des préconisations afin de rendre comparables les chiffres produits par chaque bureau national.

L’un des enjeux de mon travail a été de reconstituer les étapes de l’institutionnalisation de la statistique administrative, en lien avec le projet de réforme administrative qui traverse tout le siècle, tout en réinsérant l’Espagne dans cette histoire transnationale ; de mettre à jour les espaces de connexion, de traduction, de rencontre entre les hauts fonctionnaires ibériques et leurs homologues européens et américains. Force est de constater, en la matière, le poids écrasant du modèle et des références françaises dans le milieu des statisticiens espagnols. Ce projet d’un recensement direct, national et exhaustif, entre alors en écho avec le modèle étatique des réformateurs néo-absolutistes des années 1825, puis des conservateurs dans les années 1850-1860, qui défendent un projet centralisé et catholique d’un État-nation s’imposant aux particularismes locaux, essentiellement juridiques, avant que les nationalismes catalan, basque et galicien ne prennent un tournant culturel, puis politique, dans les années 1890. La mise en œuvre d’un appareil statistique national est bien, parallèlement à la cartographie et au cadastre, un moyen d’affirmer une souveraineté par la connaissance de la population nationale, qu’elle contribue à instituer, en tant que réalité quantifiable, mesurable. En outre, le fait de faire remplir un formulaire, le même jour, par tout le monde, nécessitant de recevoir et d’accepter, en dépit des malentendus et des résistances, le langage des statisticiens pour se compter et s’identifier accompagne l’essor des États dans le gouvernement des sociétés, et sa prétention à contrôler le territoire.

Quels sont les obstacles politiques auxquels s’est confrontée cette entreprise ?

M.A. : Comme partout ailleurs, la construction d’une administration des statistiques publiques a suscité des critiques, dont la presse d’opposition se fait fréquemment l’écho. En revanche, je n’ai pas trouvé de traces de révoltes ou émeutes de grande ampleur lors des opérations de terrain. Celles-ci étaient plutôt tournées contre les bureaux de l’octroi ou l’organisation de la conscription, honnis pour leur caractère inique par de larges secteurs de la société.

Resumen del censo de población de la Isla de Cuba a ÿn del año de 1841. Source : La Havane, Imprenta

del Gobierno por S.M., 1842.

Les opérations de recensement, confiées aux pouvoirs locaux, s’insèrent dans les mécanismes ordinaires et clientélistes de l’administration locale. C’est d’ailleurs à mon sens l’une des clefs de la réussite de ces enquêtes reposant sur de multiples intermédiaires. Les oppositions au dénombrement, diffuses, s’inscrivent plutôt dans de multiples formes de dissimulation, d’évitement ou de fraude.

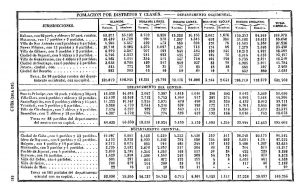

Les difficultés sont également d’ordre cognitif pour les concepteurs des opérations de recensement et leurs agents de terrain. Le recensement s’appuie sur des « conventions d’équivalence », l’individualisme statistique en premier lieu, dont la mise au point est faite de tâtonnements et de débats. C’est par exemple le cas pour quantifier les activités et les positions sociales — opération qui pose d’innombrables difficultés, de conception et de mise en œuvre (qui compter ? qui contribue à la richesse ? comment agréger les données ? doit-on demander aux individus de s’auto-identifier lors du recensement ?) — ou encore pour établir la taxonomie des sujets de l’empire colonial. Dans les Antilles espagnoles, celle-ci hérite des catégories de la « société de castes » de l’âge moderne, réagencées dans un sens binaire dans le contexte de la révolution haïtienne, en vue de fournir un « baromètre de l’équilibre des races », entre les « blancs » et les « gens de couleur ». Derrière toute opération de dénombrement et de classification des données chiffrées, il y a une vision de la mécanique sociale et des relations entre ces divers éléments, au service d’une ingénierie sociale ou d’une biopolitique (plus ou moins interventionniste) : ma thèse retrace aussi les enjeux politiques et intellectuels de cette entreprise « d’auto-observation » de la société, pour reprendre l’expression de Jürgen Osterhammel dans son histoire globale du XIXe siècle.

D’un point de vue technique il a fallu former des statisticiens spécialisés les équipes et intellectuellement et matériellement, comment l’État a-t-il répondu à ces nécessités ?

M.A. : Curieusement, les statisticiens espagnols étaient les grands absents des études disponibles lorsque j’ai commencé cette enquête. On ne savait pratiquement rien de leurs méthodes de travail, leurs conceptions de la statistique et de la population, leurs rapports avec le reste des administrations ou des pouvoirs locaux en charge de recueillir les chiffres du recensement… J’ai donc entrepris d’établir un portrait de groupe des premières cohortes des statisticiens d’État, des années 1850 aux années 1920. Pour conduire les grands recensements de la population décennaux, l’Institut Géographique et Statistique (Instituto Geográfico y Estadístico) se dote en 1876 d’un corps de statisticiens spécialisés, d’environ 150 agents en activité recrutés sur concours, le Corps de Statistique. Ces premiers administrateurs-statisticiens partagent ce que j’ai appelé une « culture de l’inspection ». La collecte des données se fait en effet dans un climat de profonde défiance entre le bureau du recensement et les municipalités, qui nécessite parfois de laborieuses visites d’inspection sur le terrain. Car en Espagne, et ce malgré l’idéal des statisticiens de mener des enquêtes statistiques « objectives » dénuées des seules finalités gestionnaires des grands nombres, le ministère des Finances (Hacienda) lorgne sur le travail de l’IGE pour établir la base des impositions indirectes sur les consommations, honnies par la population…

Carta Geógrafo-topográfica de la Isla de Cuba,1835. Source. Biblioteca Nacional de España.

Si bien que la « recherche de la vérité » revêt une dimension bien différente, selon les acteurs impliqués dans le décompte de la population. Dans les trois provinces d’Outre-mer de Cuba, Porto Rico et les Philippines, la situation se rapproche de ce que l’on observe dans les autres empires coloniaux, l’essentiel des opérations étant confié à l’armée et au corps des ingénieurs militaires. Ceux-ci ont aussi dû s’appuyer sur une myriade d’intermédiaires locaux : la police des campagnes, et surtout, l’oligarchie du sucre, la « saccharocratie », parfois peu encline à livrer des chiffres sur leurs plantations et leurs esclaves, surtout lorsque l’abolition devient inéluctable et qu’il s’agit de dissimuler, bien que cela soit connu de tous, la poursuite d’une traite esclavagiste clandestine, en théorie illégale, qui connaît pourtant précisément son « âge d’or » dans les années 1810-1840. Il y a donc bien une portée géopolitique dans la publicité des chiffres de population des sociétés esclavagistes…

Sur un plan matériel, les défis, on l’imagine, sont de taille. Les formulaires, les fiches, la paperasse, mais aussi les dossiers, les étagères, puis les « machines à compter » sont aussi des protagonistes de cette « histoire concrète de l’abstraction », pour reprendre l’expression de Jean-Claude Perrot. Les recensements généraux de population du XIXe siècle sont sans doute les premières entreprises de compilation et de traitement de Big Data de l’histoire, à une échelle jusqu’alors inédite. Et les données individuelles et collectives à traiter par les administrations excèdent de très loin les possibilités matérielles et humaines disponibles. C’est d’ailleurs à l’occasion du recensement des États-Unis de la fin du XIXe siècle qu’est inventée la mécanographie, avec la machine Hollerith utilisée pour traiter les données recueillies, retranscrites sous forme de fiches perforées. En Espagne, cette mécanisation n’intervient qu’à la fin des années 1920, et d’abord dans les bureaux de la statistique municipale à Barcelone. Pour les années 1860-1910, le dépouillement des données nécessite une infrastructure matérielle et humaine de grande ampleur et une discipline des gestes de tous les instants. Un dispositif qui peut facilement se gripper, et les aléas sont nombreux, comme lorsque les fonctionnaires statisticiens sont confrontés à l’insubordination des « intérimaires » recrutés dans les villages pour un pénible travail de copie et de comptage. Cette histoire des « petites mains » du recensement est genrée : dans certains pays, ces tâches jugées subalternes sont confiées à des femmes. Ce n’est pas le cas, du moins officiellement et dans les archives, en Espagne jusqu’à la République, en 1931.

Ces difficultés matérielles sont redoublées dans le cas du recensement des confins de territoires coloniaux parfois mal contrôlés par l’administration. Pour le deuxième recensement général, en 1860, le directeur du bureau du recensement tient à ce que la distribution des formulaires ait lieu le même jour dans tout l’empire, de Manille à Madrid, de Séville à la Havane… Il faut un an et demi au gouverneur de Cuba pour renvoyer des chiffres (qui sont par contre jugés de bonne qualité par les administrateurs) et les Philippines ne sont finalement jamais recensées : les communautés indigènes échappant (littéralement) aux quelques agents recenseurs dépêchés par la Hacienda coloniale, les bulletins et formulaires expédiés depuis la Péninsule, grignotés par les insectes tropicaux, deviennent inutilisables… C’est un échec fracassant. On s’en remet alors aux mécanismes traditionnels du calcul et de l’estimation, à partir des listes fiscales partielles et des chiffres fournis par les autorités ecclésiastiques (les ordres religieux surtout), mieux implantées dans l’archipel que l’administration civile.

Une fois les statistiques produites, à quoi et à qui ont-elles servi ?

M.A. : Comme le rappelle le sociologue et statisticien Olivier Martin dans son histoire de la quantification, « le besoin de statistiques n’est pas une simple affaire de curiosité ou de connaissance désintéressée ».

Bulletins du recensement de 1877 (municipalité d’Albacete)

Source : Archivo Histórico Provincial de Albacete, Municipios.

Au XIXe siècle, les données du recensement demeurent largement conçues, collectées puis utilisées à des fins gestionnaires et administratives, et relèvent de « l’exercice du pouvoir ». Selon les configurations nationales, des enjeux savants peuvent pénétrer les ministères, ce qui n’est pas vraiment le cas en Espagne où ils servent avant tout à organiser la répartition des services de l’État, le nombre d’écoles que doivent entretenir les communes, le tracé des routes par le génie civil, la classification des tribunaux ou le découpage de la carte électorale… Mais ce qui cristallise sans doute le plus les négociations autour du recensement, c’est bien la portée fiscale des opérations. Si les chiffres du recensement sont l’objet d’âpres négociations, c’est parce qu’ils mettent en jeu le pacte socio-fiscal entre l’État et les élites locales, qui constitue le soubassement de l’édifice du jeu politique espagnol du XIXe siècle. En Espagne, le bureau des statistiques s’affirme alors plus comme une « administration de contrôle » que comme un espace de rencontre entre la haute administration et les sphères savantes et réformatrices. Cette rencontre peut avoir lieu, mais en d’autres espaces académiques et administratifs (médicaux, hygiénistes, réformateurs municipaux par exemple), plus innovants dans le maniement des statistiques et des mathématiques appliqués aux phénomènes reproductifs et à la mortalité, et aux enjeux de santé publique et du travail.

Dans les provinces ultramarines, le recensement régulier des populations répond, dès la fin du XVIIIe siècle, aux nouveaux défis policiers et militaires, économiques et migratoires auxquels sont confrontés l’État colonial et l’oligarchie des planteurs. Cela pose la question de l’histoire de l’usage des catégories statistiques ethno-raciales forgées dans l’espace impérial (celle de la « blanchité » et des « gens de couleur ») et conçues dans les Antilles espagnoles dans le contexte de la peur du soulèvement des esclaves et de la conspiration des « libres de couleur », puis la crainte d’une « africanisation » des territoires espagnols. La prise en compte de ces « tensions d’Empire » m’a ainsi conduit à retracer une archéologie des peurs démographiques objectivées par les grands nombres, que l’on voit d’ailleurs ressurgir, de manière très contemporaine, à l’occasion de chaque publication des chiffres du bureau fédéral du recensement des États-Unis…

Cette recherche vous a-t-elle conduit à imaginer de nouvelles problématiques ? Quels sont aujourd’hui vos nouveaux projets de recherche ?

M.A. : Dans le prolongement de ma thèse, je travaille sur l’organisation et la mise en œuvre du recensement de 1920, marqué par la mise au point d’une nouvelle nomenclature socio-professionnelle et une enquête sur la fécondité. J’envisage aussi poursuivre mes recherches sur les enjeux coloniaux de la statistique des populations, notamment au temps de la « réinvention coloniale » des Antilles espagnoles (1790-1840) au contact des autres empires européens, et en relation avec les savoirs médicaux et économiques de l’État colonial et de l’oligarchie des planteurs à l’âge du « second esclavage ».

Un autre chantier me tient également à cœur. J’ai entrepris, à partir de la découverte d’un fascinant dossier judiciaire, et de ces nombreuses et insoupçonnées résonances, de reconstituer l’affaire qui conduit sa protagoniste, une « furie ultraroyaliste » du Madrid des années 1830, en pleine guerre carliste, à l’échafaud. A l’occasion de cette enquête sur cette « dernière sorcière » d’Espagne, l’idée est d’étudier la fabrique d’une ennemie intérieure en temps de guerre civile. Mais il est aussi question de la peine de mort et des assignations genrées au sein du « libéralisme respectable », des transformations de l’espace urbain, de la puissance des images… et de commérage.

Propos recueillis par Hélène Naudet, responsable de la communication à la direction scientifique

Mathieu Aguilera, professeur agrégé dans l’académie de Toulouse est chercheur associé au Centre d’histoire de Sciences Po. Il est membre du comité de rédaction de la revue Tracés. Revue de Sciences humaines et membre du pôle Trayectorias del XVIII-XIX iberoamericano au sein du réseau international Red Columnaria. Il est également associé au projet Welfare State and Gender in Spain. New Historical Approaches (1880-1936) financé par l’agence de la recherche espagnole.