Annette Becker est réputée pour sa connaissance des guerres et des génocides, elle étudie désormais les conditions de leur exposition dans les musées où sont conservées leurs traces. Ces musées sont devenus des lieux de commémoration et de deuil, et particulièrement depuis les années 1990, un peu partout dans le monde et là, les choses apparaissent comme les signes forts de celles et de ceux qui ont disparu, de ce qui n’est plus. Mais jusqu’où peut-on aller dans la reconstitution historique de ces vies minuscules traversées par la tragédie de l’histoire ?

Laurence Bertrand Dorléac

Des choses

dans les musées

des catastrophes,

quelles choses ?

Annette Becker

« Les choses nous parlent. (…) Elles nous affligent. (…) C’est une sorte de langage qui nous entoure. » Pierre Bergounioux [1]

Catastrophe : « Événement brutal qui bouleverse le cours des choses, en provoquant souvent la mort et/ou la destruction. Synon. désastre, fléau, malheur » [2]. Le dictionnaire sait manier l’euphémisme. Marinetti dès 1909, avait à la fois interdit : « Musées, cimetières !… Identiques vraiment dans leur sinistre coudoiement de corps qui ne se connaissent pas » et magnifié la guerre, « seule hygiène du monde [3] ». Il faut toujours prendre les artistes au sérieux : les compatriotes de Marinetti ont forgé à partir de ce no-future le concept de Museo al aperto pour décrire les espaces où les traces des guerres, de la répression, de la mort de masse, sont devenus lieux de commémoration, de deuil, d’ancrage du désespoir. Cette patrimonialisation a trouvé un regain d’importance depuis les années 1990, dans le cycle de retour des deux guerres mondiales et de la Shoah (‘catastrophe’ en hébreu) dans les pays occidentaux, Europe de l’Ouest, États-Unis, Australie, de la fin de l’Union soviétique et de ses satellites, de nouveaux génocides, celui des Cambodgiens, celui des Tutsi du Rwanda, et enfin du terrorisme mondial islamiste.

Les ruines restaurées ou laissées en l’état, les fosses de massacres, les camps de concentration et de travail forcé, les sites d’extermination, les prisons, sont devenus à leur tour musées où l’on montre les objets, les traces en une mise en abyme fascinante.

Ces lieux existent d’abord dans la tête de ceux qui souffrent de leur passé, ils sont pleurs et prières, paysage, topographie légendaire ou pas [4] : une interprétation du trauma qui en est aussi une représentation. Comment faire réapparaître des êtres humains alors que tout a été mis en œuvre pour les faire disparaître ? Les musées de sites se confrontent à un tabou, celui de la mort ; comment montrer cette « chose » par des choses, métaphores de la vie disparue.

Que faire des ruines, toujours accusatrices dans ces lieux à très fort potentiel mémoriel et affectif, sacrés [5] ? La plupart de ces sites muséaux comprennent deux parties : les lieux plus ou moins réaménagés pour les rendre visitables, et un secteur où l’on expose l’Histoire, dans une construction nouvelle – souvent confiée aujourd’hui à de grands architectes internationaux - ou dans un des bâtiments détourné de sa fonction du temps pour devenir musée dans le musée de site. Car si ces mémoriaux-musées sont d’abord des cimetières réels ou de substitution ils sont aussi désormais inclus dans un tourisme de la catastrophe, non sans voyeurisme parfois pour ces objets détestables. On parle dorénavant de Dark Memory Tourism.

Le 10 avril 2010, quand l’avion qui emmenait le président polonais Lech Kaczynski commémorer officiellement pour la première fois sur le lieu même le massacre de Katyn s’est écrasé, on a eu l’impression de vivre un remake. Affirmation de Victor Erofeev : « La Russie est pour les Polonais un Katyn illimité [6]. » Tous les sites de catastrophes ne sont-ils pas en effet illimités, une première fois tragédie, une deuxième fois farce, et une troisième fois musée ?

La mort comme chose :

Quand Vassili Grossman est arrivé en 1943 à Treblinka, les corps du délit – du crime des crimes, génocide, concept inventé par Lemkin au même moment – étaient bien visibles : « La terre rejette des fragments d’os, des dents, divers objets, des papiers. (…) Les choses s’échappent du sol qui se fend, de ses blessures encore béantes : chemises à moitié consumées, culottes, chaussures, porte-cigares verdissants, rouages de montres, canifs, blaireaux, chandeliers, chaussons d’enfants à pompons rouges, serviettes brodées d’Ukraine, dentelles, ciseaux, dés, corsets, bandages. Plus loin des monceaux d’ustensiles : timbales d’aluminium, tasses, poêles, casseroles, marmites, pots, bidons, cantines, gobelets d’enfant en ébonite. (…) Des cheveux épais, ondulés, couleur de cuivre, (…) puis des boucles blondes, de lourdes tresses noires sur le sable clair, et d’autres, d’autres encore. » Pourtant, à Treblinka comme sur l’essentiel des sites de mort, elle reste largement taboue, d’autant plus invisible que la façon de mourir puis le temps voire la négation ont fait disparaître les corps. Dans le Memorial 9/11 de New-York, des restes humains sont scellés dans les énormes parois, on descend littéralement au milieu des victimes, mais sans les voir.

Au Rwanda, à l’inverse, il y a une monstration de la mort, des corps. Ainsi à Murambi on a conservé dans la chaux les squelettes dans leur position au moment de l’assassinat et les sens – l’odeur est prégnante – et la sensibilité des visiteurs est mise à rude épreuve, d’autant plus que la médiation passe par des témoins-survivants qui sont devenus guides des sites, où génocide incarné, parfois arborant des cicatrices visibles, sans compter le trauma, « ils racontent tous les jours l’histoire [7]. » Ils et elles sont beaucoup plus que des guides : des témoins moraux [8]. « Je suis guide parce que je suis un survivant mais aussi parce que je peux le faire [9]. »

Les choses de mort :

Partout, on a voulu rendre leur nom aux morts, traduction même de Yad Vashem, Isaïe, 56 : « À ceux-là, je réserverai un monument et un nom. » On pourrait ajouter, « je te rendrai un visage » par les objets, les photographies.

Car les odeurs sont imprégnées dans les vêtements exposés, quand les visiteurs – plus que les objets – ne sont pas protégés par une vitrine : piles de chaussures de Majdanek, vêtements souillés du Cambodge. Choix privilégié des effets des enfants, mis à mort pour ce qu’ils étaient au cœur du génocide : uniformes des écoliers du Rwanda, chaussons et bavoirs des bébés d’Auschwitz. Avrum Zutzkever, « Objets », ghetto de Vilna, 2043 : « Toutes les chaussures dans le brouillard des larmes sont devenues chaussures de ma mère. » Car ce ne sont pas les objets qui ont été mis « au rebut »[10], mais les êtres humains. Telle paire de lunettes, telle poupée, telle photographie, est unique, elle redonne identité aux assassinés, comme les noms précisément inscrits sur les valises d’Auschwitz. Au Rwanda, les cartes d’identité exposées sont preuves de destruction ; sous la photo et le nom, les mentions de Twa et Hutu sont barrées, reste Tutsi, synonyme de mise à mort.

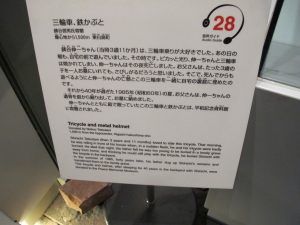

Hiroshima, musée, Vitrine (tricycle, casque). Copyright Annette Becker.

Claude Lévi-Strauss le rappelle : « La vertu des archives est de nous mettre en contact avec la pure historicité (…). Les archives sont l’être incarné de l’événementialité [11] ». C’est ce qu’ont fait d’une façon ou d’une autre les concepteurs de musées, dans la diversité des archives des plus traditionnelles et les plus matérielles aux plus virtuelles, jusqu’au paysage lui-même que l’on peut voir dans ou autour des lieux d’exposition. Il s’agit d’espaces sensoriels complets, où l’on veut donner aux visiteurs un « coup à l’estomac ». Les musées modernes sont dus à des muséographes qui savent installer documents écrits, dessins, photographies, objets, présences de l’absence. Les visiteurs sont amenés à refaire les trajets en se déplaçant, parfois dans des expériences sensorielles – ainsi une tranchée où l’on a déversé de la créosote – qui trivialisent le passé.

Cartel. Hiroshima, musée, Vitrine (tricycle, casque). Copyright Annette Becker.

« Vies minuscules », les petits objets restent très proches de leur utilisation par les individus, de leur intimité. Ces « choses » racontent l’histoire de l’individu qui les a utilisées, aimées, haïes, perdues, retrouvées. « Les choses (…) survivent à la mort et à la pourriture [12]. » Les catastrophes ont fait gagner la mort, les objets rescapés rendent la vie. Plus ils sont proches des êtres – dessins, instruments de musique, broderies – plus on a l’impression de se rapprocher de la trace des absents. Mais trop d’artefact, de scénographie les font disparaître.

Natacha Nisic, Mémorial des enfants Mémorial de la Shoah, Paris. (2018). Copyright Annette Becker.

Ils n’ont appartenu qu’à un seul individu, et sont assez banals pour que chacun dans un même groupe ait possédé le même, toujours semblable toujours différent. Des objets qui furent autrefois propriété banale de vies ordinaires convient l’immédiateté de l’horreur : cette bicyclette d’un fils assassiné associée à un texte lu par son père au musée Juif de la déportation de Malines, ces chapelets dans les mains mêmes des génocidés-orants de Kinazi au Rwanda. Au musée d’Hiroshima des objets banals sont devenus de l’histoire à toucher, au double sens du terme. Chemise d’écolier, sandale, pipe, montre, lunettes, chaussures, pot. Ces choses dessinent en creux le portrait intime d’êtres humains qui ont été happés par les machines de mort.

Enfants victimes du génocide des Tutsi du Rwanda, Kigali, Genocide Memorial. Copyright Annette Becker.

Les énormes objets ont une autre fonction : cristalliser le regard et frapper par un message qui synthétise et symbolise le collectif. Les muséographes de l’Holocaust Museum Memorial de Washington ont les premiers placé dans les galeries des éléments visuels imposants : un wagon, un bateau utilisé par les Danois pour sauver leurs Juifs, une charrette tsigane.

« Au bout du compte, la littérature et l’art, c’est transformer un objet familier en quelque chose d’inhabituel et étrange » dit Orham Pamuk de son « Musée de l’innocence » à Istanbul – un livre devenu musée, ou le contraire ? Dans ces musées, les choses intimes sont archives de vie et de mort, entre « estrangement » (Carlo Ginzburg), et « défamiliarisation » (Viktor Chklovski) [13]. Hétéroclites comme la vie, parfois kitsch, ainsi cet agneau en peluche rose accoutré de lunettes de soleil bleu blanc rouge placé dans le mémorial provisoire après l’attentat de Nice : des enfants ont été frappés le jour du 14 juillet 2015. Milan Kundera le sait : « Le kitsch exclut de son champ de vision tout ce que l’existence humaine a d’essentiellement inacceptable […] Le Kitsch est un paravent qui dissimule la mort [14] » ; ou peut-être pas ?

[1] Le Monde, 9 juin 2017.

[2] Trésor de la Langue française informatisé, www.atilf.fr

[3] « Manifeste initial du Futurisme », Le Figaro, Paris, 20 février 1909.

[4] Maurice Halbwachs, La topographie des Evangiles en Terre Sainte (1941), Paris, PUF 2008.

[5] Annette Becker, « Pour la mort et les ruines, pas de Fin de la Grande Guerre », dans le catalogue Ravaged : art and culture in times of conflict, dir. Jo Tollebeek et Eline van Assche, Louvain, Museum Leuven, 2014.

[6] Cité par Piotr Kosicki dans Commémorer les victimes, en Europe, XVI-XXIe siècles, dir. David El Kenz et François-Xavier Nérard, Seyssel, Champ Vallon, 2011, postface d’Annette Becker.

[7] Magnifique Neza à propos des guides-survivants du Rwanda, avril 2014.

[8] Avishai Margolit, L’éthique du souvenir, Paris, Climats, 2006.

[9] Guide du site de Bisesero, Rwanda, avril 2014.

[10] Le Canada de Birkenau : « Baraque du linge, baraque des chaussures. Amas de divers objets qui semblent être destinés au rebut. Parmi ce bric à brac on distingue : des lunettes, des livres de prière, des poupées d’enfants, des photographies, des passeports, des cannes, des parapluies. » Simon Laks et René Coudy, Musique d’un autre monde, Paris, Mercure de France, 1948, p.131.

[11] Claude Lévi-Strauss, Œuvres, Paris, La Pléiade, 2008, p. 819-820.

[12] Ernst Becker cité par Judyta Pawlak dans le Catalogue Biographies of Things: Gifts in the Collection of the History of the Polish Jews, Varsovie, Polin, 2013, p.12.

[13] Marita Sturken, Tourists of History, Memory, Kitsch, ans Consumerism from Oklahoma City to Ground Zero, Duke University Press, 2007.

[14] Milan Kundera, L’insoutenable légèreté de l’être,1984 , Edition La Pléiade, Gallimard, 2016, p.1340, 1345.

Bibliographie sélective

Annette Becker, « Vivre par et pour la musique. Simon Laks pendant et après Auschwitz-Birkenau », dans Simon Laks, Mélodies d’Auschwitz et autres écrits sur les camps, Le Cerf, 2018.

Stéphane Tison et Annette Becker (dir.), Un siècle de sites funéraires, de l’histoire à la valorisation patrimoniale, Presses de Paris-Nanterre, 2018.

Annette Becker et Charles Fordsick (dir), Tourisme mémoriel, la face sombre de la terre ?, Mémoires en Jeu, n°3, 2017.

Annette Becker, « Faire parler les objets ? Nice, après le 14 juillet 1916 », dans Mémoires en Jeu, n°4, 2017.

Annette Becker, « Les musées des catastrophes, exposer guerres et génocides » dans Delphine Bechtel & Luba Jurgenson (dir.), Muséographie des violences en Europe centrale et ex-Urss, Paris, Éditions Kimé, coll. « Mémoires en jeu », 2016.

Michèle Gellereau (dir.), Témoignages & médiations des objets de guerre en musée, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2017.

Bénédicte Savoy, Objets du désir, désirs d’objets, Collège de France, Fayard, 2017.

Annette BECKER, professeur émérite à l’université de Paris-Nanterre, a beaucoup publié sur les deux guerres mondiales, leurs mémoires et occlusions, leurs représentations, y compris chez les artistes les plus contemporains. Ouvrages les plus récents : Voir la Grande Guerre, un autre récit, Armand-Colin, 2014, et Messagers du désastre, Raphaël Lemkin, Jan Karski et les génocides Fayard 2018. Elle dirige un projet Labex (Les présents dans le passé) sur les musées d’histoire et le Dark Tourism.