Une guérilla des choses ?

Objet, subversion

et anti-impérialisme

Paula Barreiro López

Cildo Meireles, Inserções em Circuitos Ideológicos : Projeto Coca-Cola (Insertions en circuits idéologiques : Projet Coca-Cola), 1970, trois bouteilles de Coca-Cola capsulées dont une vide, une à moitié remplie et une pleine, chacune avec report de texte en portugais ou en anglais sur le verre, 24,5 cm, don de l’artiste, 2006, Paris, Centre Pompidou.

En 1970, l’artiste Brésilien Cildo Meireles présentait au MoMA son Projet Coca-Cola (fig. 1) où il récupérait des bouteilles, les manipulait (écrivant des messages subversifs) avant de les réintroduire dans les circuits du marché (Freitas, 2007, 65). Ce projet était à la fois une remise en question duchampienne du rôle de l’objet (en tant que produit capitaliste/colonial) et de son statut dans le cadre esthétique de l’art contemporain, ainsi qu’un acte de contre-information contre la dictature militaire et l’impérialisme capitaliste dans lequel elle évoluait. L’œuvre était comprise dans le cadre de ce que le critique Frederico Morais désignait comme un « art de guérilla » (Morais, 1970) ; une réappropriation syntactique d’un des modèles de lutte les plus répandus – et admirés par la gauche culturelle – des deux côtés de l’Atlantique.

Depuis la seconde Guerre Mondiale, des tactiques de guérilla étaient devenues courantes pour contre-attaquer le pouvoir impérialiste et institutionnel, notamment dans les régions du Tiers Monde. La révolution cubaine, les actions du Viêt-Cong pendant la Guerre du Vietnam, les guérillas de Bolivie et du Brésil ont fourni aux artistes et aux intellectuels des années soixante les exemples les plus proches. Ces offensives ont montré que des sabotages, embuscades et harcèlement en petits groupes avec des procédés non conventionnels pouvaient avoir un impact décisif pour se battre contre une armée supérieure en troupes, moyens et organisation.

La guérilla et les travailleurs intellectuels

Dès les avancements de Sandino au Nicaragua, la guérilla s’enracinait dans un programme d’indépendance nationale et de libération face aux forces d’oppression capitaliste et coloniale que la victoire de Fidel Castro et de Che Guevara en 1959 n’allait que renforcer (Craven, 2006). Précisément, c’est en grande partie grâce au triomphe de la révolution cubaine et à son programme d’expansion révolutionnaire que la guérilla fut fortement soutenue comme un modèle d’action militaire, politique et culturelle dans les années soixante.

Si la guérilla était comprise comme un exercice de terrorisme par le pouvoir institutionnel, pour la gauche révolutionnaire, elle devenait un moyen légitime de violence assimilé à la révolution elle-même. Pour Guevara le guérillero n’était pas seulement un stratège militaire, mais « un réformateur social » (Guevara, 1971, p. 64) dans la mise en place d’un nouveau système d’organisation économique, politique, sociale et culturelle. Dans ce cadre, des artistes, des critiques d’art, des écrivains et, en général, des travailleurs intellectuels – comme Fidel Castro les dénommait (Castro, 1968) – ont été appelés à participer à une guérilla culturelle pour combattre l’impérialisme, officialisant le passage de l’intellectuel engagé vers l’intellectuel révolutionnaire. Or ce processus va compliquer (et même étrangler) la pratique créative de beaucoup d’entre eux (Gilman, 1999).

Concernant des artistes et des intellectuels des deux côtés de l’Atlantique, la guérilla culturelle réunissait des praticiens multiples au cœur d’une stratégie consciente de contre-offensive face au système social capitaliste, impérialiste et colonial dans lequel, beaucoup d’entre eux se sentaient comme « des exilés dans [leur] propre société » (Jouffroy, 1967). Alors que l’opposition bipolaire de la Guerre Froide était de plus en plus méprisée par les intellectuelles et les artistes de gauche (qui ont cherché à se désaligner face à l’axe US/URSS), la guérilla a débordé le champ de bataille paysan et urbain pour devenir une tactique utile dans la sphère de l’art (Barreiro, 2015).

Si, en 1967, Germano Celant parlait d’une guérilla Povera et Umberto Eco d’une guérilla sémiotique en Italie, un an plus tard, Julio Le Parc en France et Roberto Matta à Cuba faisaient appel à une guérilla culturelle « dans tous les domaines où la pensée et l’imagination subversives ont un rôle à jouer » (cité dans Jouffroy, 1967). Enfin, en 1970 au Brésil, Morais pilotait une nouvelle catégorie artistique dénommée « art de guérilla » où convergeaient les pratiques conceptualistes dans la mise en place « des embuscades » (Morais, 1970).

Malgré la force symbolique de groupement que la guérilla culturelle avait pour tous ces auteurs, il n’a jamais été question d’établir des principes normatifs clairs ni d’expliquer comment une telle guérilla pourrait prendre forme dans le champ plastique. Néanmoins, des lignes générales communes apparaissent dans leurs écrits, comme : l’intention de contestation du système établi, l’alignement avec la classe ouvrière ou le tissage de liens métaphoriques entre la destruction/reconstruction de l’espace plastique de l’avant-garde artistique et celle de la guérilla dans l’espace sociopolitique. Julio Le Parc s’interrogeait sur les possibilités d’« Une guérilla culturelle », voyant que la question n’était plus esthétique mais politique : « Ce qui compte, ce n’est plus l’art, c’est l’attitude de l’artiste » (Le Parc, 1968, p. 169). Le cadre de la guérilla culturelle était suffisamment large, flexible (et vague) pour accueillir des langages variés, allant de la peinture aux pratiques performatives et conceptuelles. Mais si la question se dirigeait vers l’attitude, quel était le rôle de l’objet dans cette sorte de guérilla artistique ?

L’art, la guérilla et leurs choses

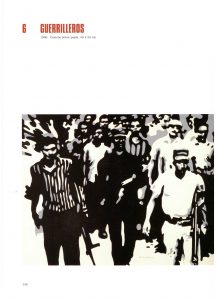

Equipo Crónica, Guerrilleros, 1966

L’action directe réclamée par la guérilla allait de pair avec la récupération de la valeur subversive des « choses ». En premier lieu, la circulation des images des guérilleros (omniprésents dans la presse et la télévision de l’époque) a codifié une iconographie médiatique de la guérilla globale qui a rapidement trouvé place au sein des pratiques artistiques de l’époque. La constellation d’objets que représentaient (et avec lesquels se faisait) la guérilla, comme des armes (des pistolets, des fusils, mais aussi des pavés), des uniformes (pantalons, vestes, bottes militaires et casquettes) ont fait l’objet de réappropriations multiples, autant dans des tableaux que dans des installations et des performances. Les translocations pop d’Equipo Crónica (fig. 2) et la personnification de Valie Export (fig. 3) en sont des exemples évidents.

C’est aussi dans l’introduction des pratiques artistiques au cœur des processus révolutionnaires et de la guérilla urbaine que la valeur de l’œuvre a débordé les limites de l’espace esthétique, grâce à une réactivation belligérante de son caractère objectuel. Ainsi, l’arsenal de la guérilla s’est radicalement étendu, en donnant aux affiches, aux peintures, aux médailles de solidarité, aux livres et aux revues un caractère révolutionnaire fondamental dans ses actions d’offensive dans des contextes et des géographies différents. Si les looks militaires ont permis d’identifier la revendication de défense active des membres du Black Panther Party, les affiches, livres et journaux qui accompagnaient leur écosystème culturel ont aussi participé à l’équipement idéologique et visuel de leur guérilla urbaine.

Valie Export, Aktionshose : Genital Panic, performance, Munich, 1969. Photo Peter Hassmann

En raison de leur caractère multiple, bon marché et de facile distribution, les affiches et sérigraphies sont devenues pour les artistes des moyens d’expérimentation visuelle et de participation révolutionnaire. L’intégration dans la révolte se faisait en reniant son intégration dans les espaces artistiques institutionnalisés (bourgeois), ainsi que leur valeur esthétique. Les affiches trouvaient leur place dans la rue (dans « le ghetto même» (Douglas, 1968) comme le disait Emory Douglas, ministre de la Culture du Black Panther Party). Au moyen d’objets dissidents, les producteurs d’affiches cherchaient à établir de nouveaux liens entre l’œuvre, l’artiste et le spectateur. Par exemple, l’Atelier Populaire de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris ne voulait pas définir ses productions par leur caractère plastique et leur valeur esthétique, mais par leur fonction et efficacité politique : « [elles étaient] des armes au service de la lutte et sont une partie inséparable de celle-ci » (cité par Flood et Grindon, 2014, 20).

Aux alentours de 1968, cette conception s’appliquait encore aux œuvres d’art traditionnelles (peintures, sculptures et fresques) qui tentaient aussi de dépasser la catégorie exclusive d’objet artistique. La recherche d’un nouveau statut des œuvres d’art, comme porteuses d’une valeur équivalente à des armes physiques de guérilla a été un des lieux communs les plus fascinants pour les artistes de la gauche fortement célébrée par les peintres du Salon de Mai en déplacement à la Havane en 1967 (Barreiro, 2016).

La Familia de Lavapiés, Reproduction peinte du Masque de Miguel Hernández (original détruit), 1971

Affiches, peintures et fresques sont devenues des moyens habituels de participation révolutionnaire, mais ils n’étaient pas les seuls. Comme la guérilla urbaine et paysanne, les artistes se sont adaptés aux nécessités du terrain, apportant de nouveaux objets à l’arsenal de la révolte. Par exemple, en 1976, le collectif artistique de Madrid La Familia de Lavapiés, fabriquait des masques avec le visage du poète (et martyre) républicain Miguel Hernández (Fig. 4) pour une massive commémoration dans sa ville natale (Orihuela, Valencia). Fabriqués avec des matériaux précaires et pour être portés en collectivité, les masques étaient des objets polysémiques. En faisant partie d’une œuvre d’art performative, ils étaient des instruments utiles pour cacher l’identité, lors des manifestations qui se sont spontanément organisées et où la police a chargé et arrêté certains des participants. Mais ils étaient aussi des instruments de mémoire puissants. En transformant les manifestants en une foule de Miguel Hernández (une figure fortement symbolique pour la gauche antifranquiste), ils faisaient revivre l’héritage de la lutte révolutionnaire de la Guerre d’Espagne, que des groupes maoïstes (dont La Familia de Lavapiés) voulaient réactiver depuis les dernières années du franquisme (Corbeira, 2004).

En mettant en avant l’attitude (politique, anti-système et de contre-culture), des artistes de latitudes et de contextes divers, mais avec des ambitions communes, arrivaient à activer subversivement les objets. Les mécanismes et degrés étaient sans doute différents. Ils pouvaient chercher à détourner le sens et la fonction des choses, entant que produits du modèle économique et idéologique capitaliste et colonial sur lequel reposait le pouvoir de l’Occident (Meireles). Ils pouvaient se réapproprier de la guérilla, ses choses (Equipo Crónica) et ses attitudes (Export) dans l’œuvre ; ou même la transsubstantier dans un objet instrumental de la guérilla urbaine (La Familia de Lavapiés, Douglas ou l’Atelier Populaire).

Néanmoins, si le pouvoir symbolique de la guérilla a contribué à son ubiquité dans les pratiques artistiques des années soixante et soixante-dix, elle a aussi participé à sa propre chosification dans le système capitaliste et médiatique de l’époque (Crowley, 2014, 219). Dans le cadre des pratiques dont on a parlé, c’était, en tout cas, en rapport avec les micropolitiques du quotidien que ces choses s’activaient, membres d’une famille d’objets désobéissants. Défiant les modelés conventionnels de la production et la réception artistique, elles se sont solidarisées et ont participé à la révolte.

Bibliographie

Paula BARREIRO LÓPEZ, « Collectivization, participation and dissidence on the transatlantic axis during the Cold War: Cultural Guerrilla for destabilizing the balance of power in the 1960s », dans Culture & History Digital Journal, vol. 4, n° 1, 2015, en ligne, URL : http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2015.007.

Paula BARREIRO LÓPEZ, « Algarabía tropical en la vanguardia: Wifredo Lam, la izquierda cultural española y la Cuba revolucionaria”, dans Catherine David (éd.) Wifredo Lam, cat. exp., Madrid, Museo Reina Sofía, 2016.

Fidel CASTRO, « Discurso de clausura del Congreso Cultural de La Habana », dans Pensamiento crítico, n° 12, 1968, disponible en ligne, URL : http://www.filosofia.org/rev/pch/1968/n12p005.htm. Consulté le 3 octobre 2014.

Darío CORBEIRA, « La Familia de Lavapiés », dans Jesús CARRILLO & Iñaki ESTELLA (eds.), Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español, Arteleku-Diputación Foral de Gipuzkoa, Museu d’Art Contemporani de Barcelona y UNIA arteypensamiento, 2004, p. 144-147.

David CRAVEN, Art and revolution in Latin America, 1910-1990, New Haven (Conn.), Yale university press, 2006.

David CROWLEY, « In the image of revolution », dans David CROWLEY & Jane PAVITT (éd.), Cold WarModern Design (1945-1970), Londres, V&A Publishing, 2008, p. 205-227.

Emory DOUGLAS, « Position paper 1. On revolutionary Art », 1968. Disponible en ligne, URL : http://www.itsabouttimebpp.com/emory_art/Position_Paper.html.

Catherine FLOOD & Gavin GRINDON, Disobedient Objects, Londres, V&A Publishing, 2014.

Artur FREITAS, Contra-Arte: vanguarda, conceitualismo e arte de guerrilha.1969-1973, thèse de doctorat, université fédérale de Paraná, 2007. Cette thèse est aujourd’hui publiée : voir Artur Freitas, Arte de guerrilha, Vanguarda e Conceitualismo no Brasil, São Paulo, Edusup, 2013.

Claudia GILMAN, « El intelectual como problema. La eclosión del antiintelectualismo latinoamericano de los sesenta y los setenta », dans Prismas. Revista de historia intelectual, nº 3, 1999, p. 73-93.

Ernesto GUEVARA, El socialismo y el hombre en Cuba, México, Editorial Grijalbo, 1971.

Alain JOUFFROY, « Che si », dans Opus International, nº 3, 1967.

Julio LE PARC, « Cultural Guerrilla Warfare ? » (1968), dans Yves Aupetitallot (éd.), GRAV : stratégies de participation. 1960-1968, cat. exp. Grenoble, Le Magasin Centre national d’art contemporain, 1998, p. 229-232.

Frederico MORAIS, « Contra el arte afluente : el cuerpo es el motor de la « obra », (1970), dans Gloria Ferreira (éd.), El arte contemporáneo brasileño: documentos y críticas, Saint-Jacques-de-Compostelle, Artedardo, 2009, p. 50-56.

Paula Barreiro López est chercheuse du programme Ramón y Cajal au Département d’Histoire de l’Art de l’Université de Barcelone. Elle dirige le projet « Decentralised Modernities: Art, politics and counterculture in the transatlantic axis during the Cold War » (HAR2014-53834-P), et elle enseigne l’histoire de l’art de la seconde moitié du XXe siècle. Ses recherches abordent les échanges artistiques ainsi que les réseaux et politiques culturels en Europe et en Amérique latine pendant la Guerre Froide. Parmi ses dernières publications : Avant-garde and Criticism in Francoist Spain, 2017, Modernidad y vanguardia: rutas de intercambio entre España y Latinoamérica, 2015 (avec Fabiola Martínez) ; Crítica(s) de arte: discrepancias e hibridaciones de la Guerra Fría a la globalización, 2014 (avec Julián Díaz) ; La abstracción geométrica en España, 2009.