L’enfant a toujours tenu son rôle dans les sociétés. Il a toujours eu sa place dans l’esprit des adultes qui ont projeté sur lui leurs fantasmes et leur vision du monde. L’enfance n’a pas toujours été pour autant objet d’histoire et même si l’on s’intéresse aux enfants depuis l’Antiquité, à travers les traités de morale, de médecine ou de pédagogie, elle devient un vrai sujet après 1960 surtout, avec la publication du livre pionnier de Philippe Ariès : L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime. Même contesté désormais sur certains points, il reste un repère. Même si l’on a tendance à relativiser l’importance du 18e siècle dans le changement des mentalités — le Moyen Age aussi devait avoir sa part dans l’invention de l’enfance —, la famille change sensiblement avec le siècle des Lumières : l’éducation devient plus attentionnée, plus adaptée aussi à la personnalité singulière de l’enfant — le succès de L’Emile de Jean-Jacques Rousseau en 1762 en témoigne.

Le recul de la mortalité, les progrès de la médecine et de la puériculture conjuguées à la fin du 19e siècle, feront naître de nouveaux espoirs et l’on verra autrement celui qui passait autrefois avant tout pour un adulte en miniature, vorace et dangereux. L’institution scolaire suit et c’est aussi dans ce cadre que s’impose au XXe siècle la notion inédite d’art enfantin : les écoles libérales s’en servent pour libérer l’enfant (Freinet, Montessori, Decroly). C’est aussi le moment où les artistes à la recherche de l’enfance de l’art, découvrent la puissance du dessin d’enfant comme celui des « fous » et des « primitifs » ; le temps où l’on met en pratique l’affirmation de Baudelaire: « le génie n’est que l’enfance retrouvée à volonté ». Les avant-gardes en feront un très large usage contre les conventions, le matérialisme et la culture savante. Leur néo-primitivisme fraye avec le goût de la pureté que l’on prêterait volontiers aux religieux. L’enfant est un outil majeur, dont l’art spontané sera copié, commenté, exposé. Le psychologue fera le reste en étudiant, classifiant, répertoriant, trouvant un ordre là où les autres aiment avant tout le chaos et la pulsion à l’état pur. Le professeur oscillera entre les deux constats, dressant tout en libérant l’expression, pris entre le modèle des artistes modernes et celui des psychologues.

Avant de s’intéresser aux représentations de l’enfance, Emmanuel Pernoud a publié un livre pionnier sur le sujet, sur l’Invention du dessin d’enfant (Hazan, 2003). Camille Saint-Jacques lui répond en artiste attentif qui voit dans la reproduction du dessin d’enfant par les adultes, le refus de la culture, donc d’une difficulté inouie mais indispensable. Le débat reste entier car c’est aller à rebours de la réaction de nombreux artistes contemporains qui répondent au mythe de l’enfance de l’art véhiculé depuis le romantisme par la caricature de leur propre rôle d’enfant attardé. Pour mieux s’en débarrasser dans une société devenue infantile et infantilisante, dit Emmanuel Pernoud qui voit en Alfred Jarry un père spirituel, gribouilleur de génie et refusant de toutes ses forces les enfants modèles.

Laurence Bertrand Dorléac

Séminaire du 15 avril 2005

De l'art enfantin à l'art puéril

L'enfance de l'art :

mythe et démystification

Emmanuel Pernoud

La notion d’art enfantin s’est imposée au XXe siècle, notamment auprès des écoles qui voulaient promouvoir la personnalité de l’enfant : c’est le cas de la célèbre méthode Freinet, du nom de ses fondateurs Elise et Célestin Freinet qui —avec Maria Montessori, Ovide Decroly et d’autres— furent les promoteurs de ce qu’on a baptisé L’École nouvelle ou l’Éducation nouvelle.

On a fini par se persuader que les enfants sont des artistes, voire qu’ils seraient les authentiques détenteurs d’une « créativité » (le mot est indissociable de cette esthétique spontanéiste) que les artistes en titre chercheraient tant bien que mal à ressusciter en eux. La « créativité » n’est autre que la production artistique mesurée à l’aune d’une expression brute, native, dont l’enfance serait le canon, le critère insurpassable. Pour poser les bases d’un débat sur la prégnance de ce mythe de la « créativité » comme enfance de l’art —et des réactions qu’elle a entraîné, notamment auprès des artistes, les premiers concernés—, il est nécessaire de rappeler le contexte historique dans lequel a pu naître la notion d’art enfantin : une telle notion est inséparable des avant-gardes, et nous conduira ici à reprendre certaines conclusions de notre ouvrage L‘Invention du dessin d’enfant.[ref]Paris, Hazan, 2003. [/ref]

Il faut rappeler que l’idée même d' »art enfantin » eût été inconcevable au XIXe siècle. Elle eût alors signifié tout autre chose : un jugement dépréciatif sur l’œuvre d’art, rabaissée au niveau d’un enfantillage, critiquée pour sa maladresse et sa puérilité —la comparaison péjorative avec le dessin d’enfant restera d’ailleurs longtemps un topos de la critique d’art. On ne négligera pas pour autant cette acception ancienne qui, par un détour de l’histoire —que nous voudrions précisément interroger ici— allait refaire surface et retrouver du sens grâce aux artistes eux-mêmes. Le XXe siècle a magnifié l’art enfantin autant sous la forme d’une enfance retrouvée que d’un enfantillage recherché. Nous tenterons de montrer comment les deux significations très différentes entrent en continuité historique : dans la tendance à l’infantilisme volontaire, si fréquent dans l’art contemporain, entre une certaine part de réaction contre le mythe de l’enfance de l’art qui a gouverné la création du romantisme aux avant-gardes. Si « créativité = enfance », alors ne restait aux artistes qu’à caricaturer leur image d’enfants attardés qui leur collait à la peau afin de s’en débarrasser.

L’art enfantin : repères pour la genèse d’un mythe

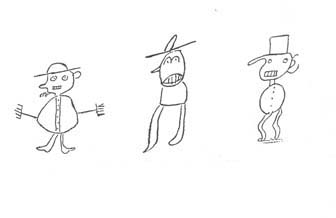

Le bonhomme de type face/profil, in James Sully, Études sur l’enfance, Paris, Alcan, 1898, p. 470, 472, 479, 504.

Au XIXe siècle, tout un courant de pensée, hérité de Rousseau et lié au romantisme, assimile l’enfance à l’âge des perceptions pures, que l’art doit s’efforcer de retrouver. « Le génie n’est que l’enfance retrouvée à volonté « [ref]Charles Baudelaire, « Le peintre de la vie moderne », in Œuvres complètes, t. II, texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, p. 690.[/ref], dit Baudelaire. Cette enfance de la perception est celle que Courbet nous montre dans son œuvre intitulée L’Atelier du peintre (1855) où elle partage la vedette avec l’autre muse de l’artiste, le modèle féminin. Cet idéalisme de l’enfance pure est une sorte d’adaptation esthétique de l’enfance immaculée du christianisme : la perception de l’enfant est sans tache comme son âme est sans péché. Dans une esthétique qui érige les lois de la perception en nouveaux critères de la représentation, en remplacement des canons antiques, l’enfance du regard, « la curiosité extatique de l’enfant devant le nouveau »[ref]Idem.[/ref] (Baudelaire) est haussée au rang de paradigme aux côtés de l’aveugle ayant recouvré la vue.

Non loin de l’enfant contemplatif, Courbet fait apparaître un enfant dessinateur —enfance non plus visuelle mais manuelle. S’entrevoit ici un tout nouveau rôle pour l’enfance dans les arts : avec la main de l’enfant, c’est une production d’enfance qui vient sur le devant de la scène, une ébauche d’activité graphique, qui se double d’une esquisse de la figure humaine puisque cette ébauche est un « bonhomme ». Il se trouve que, dans les années 1860 et 1870, des personnalités du monde de l’art s’intéressent aux dessins d’enfant. Ce sont des critiques d’art comme Champfleury et Zacharie Astruc, des défenseurs de la « modernité » en peinture, celle de Courbet pour le premier, de Manet pour le second. Aucun des deux ne parle d' »art enfantin », mais ils tiennent à reproduire le dessin d’enfant dans leurs ouvrages (ce qui constitue un embryon de reconnaissance, sans préjuger du statut exact qu’on attribue aux pièces reproduites) et ils n’hésitent pas, dans le cas d’Astruc, à avancer que les « bonshommes » de l’enfant recèlent une force qui s’est perdue dans les représentations les plus élaborées de la figure humaine, comme celles qui se montrent dans la peinture de Salon. Les artistes feraient bien de jeter un œil sur les productions des bambins, s’ils veulent redonner de la puissance à leurs œuvres : tel est, en substance, le message de Zacharie Astruc, dans son Salon de 1859.[ref]Zacharie Astruc, Les 14 stations du Salon, 1859, suivies d’un récit douloureux., Paris : Poulet-Malassis et de Broise, 1859 (préface de George Sand), p. 110-112.[/ref]

Cette idée va devenir un lieu commun des avant-gardes, entre 1905 et 1914, entre Fauvisme et Expressionnisme. Elle est exprimée sous une forme rudimentaire et passablement romantique. C’est un August Macke, par exemple, dans l’Almanach du Blaue Reiter (1912) :

« Croissance du type » : sept dessins consécutifs de Gayant et un de Mme Gayant, in Georges-Henri Luquet, Les Dessins d’un enfant, Paris, Alcan, 1913, pl. CXII

« Les enfants, qui créent directement à partir du mystère de leurs sentiments, ne sont-ils pas plus créateurs que l’imitateur des formes grecques ? Les sauvages ne sont-ils pas des artistes, eux qui ont leur propre forme, forte comme la forme du tonnerre ? »[ref]August Macke, « Les masques », in L’Almanach du Blaue Reiter, édité par Wassily Kandinsky et Franz Marc, présentation et notes par Klaus Lankheit, Paris, Klincksieck, 1987, p. 113.[/ref] C’est Derain, dix ans plus tôt, dans une lettre à Vlaminck : « Je voudrais étudier des dessins de gosses. La vérité y est, sans doute. « [ref]André Derain, Lettres à Vlaminck, suivies de la correspondance de guerre, texte établi et présenté par Philippe Dagen, Paris, Flammarion, 1994, p. 89.[/ref]

On assiste au rabattement du vieux thème chrétien de la virginité enfantine sur le dessin d’enfant. Le dessin d’enfant serait la rédemption d’une peinture gâtée par les conventions, corrompue par le matérialisme, vendue au « sens pratique ». C’est l’argument développé par Kandinsky en 1912 [ref]Wassily Kandinsky, « Sur la question de la forme » (1912), in Regards sur le passé et autres textes, 1912-1922, éd. établie et présentée par Jean-Paul Bouillon, Paris, Hermann, coll. « Savoir », 1974.[/ref] : si les adultes reprochent aux enfants de ne pas respecter les mesures d’une chaise ou d’une maison dans leur dessin, c’est qu’ils réduisent la valeur d’une maison à sa validité pratique, tandis que l’enfant perçoit cette maison sous un angle autrement « spirituel » qui se retrouve dans son dessin. Le primitivisme reconduit l’inversion chrétienne qui met les innocents au pouvoir, les plus petits aux sommets, les enfants à la droite de Dieu :

« À ce moment les disciples s’approchèrent de Jésus pour lui demander « qui donc est le plus grand dans le Royaume des Cieux ? » Il appela un petit enfant, le plaça au milieu d’eux et dit : « En vérité je vous le dis, si vous ne retournez à l’état des enfants, vous ne pourrez entrer dans le Royaume des cieux. Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là, voilà le plus grand dans le Royaume des Cieux. « [ref]Évangile selon Saint Matthieu, in : La Sainte Bible, traduite en français sous la direction de l’Ecole biblique de Jérusalem, Paris, Les éditions du Cerf, 1956, p.1313.[/ref]

L’appel du Christ à « retourner en enfance » est pris au mot par les primitivistes qui propulsent au sommet les ignorants, ou ceux qu’ils croient tels : enfants, naïfs, aliénés, et ceux qu’on appelait encore sauvages. Révolution dont l’arrière-plan chrétien est d’autant plus fort que l’édifice qu’elle renverse est la tradition classique, héritée des Grecs et des Romains : il en va comme si les artistes « rejouaient » la chute de Rome et du paganisme au nom d’une spiritualité retrouvée.

Avec les avant-gardes, le dessin d’enfant accède bel et bien au rang d’art, et s’impose alors la notion d' »art enfantin ». Pour ne pas en rester aux intentions et le réaliser dans les faits, les artistes du Blaue Reiter et certains futuristes russes (comme Larionov et Gontcharova) vont exposer les dessins d’enfant aux côtés de leurs propres travaux, vont les collectionner, vont les copier comme on copiait précédemment les plâtres et les tableaux de maîtres (nous renvoyons aux pièces reproduites et au commentaire qui les accompagne, dans le livre de Jonathan Fineberg[ref]Jonathan Fineberg, The Innocent Eye. Children’s Art and the Modern Artist, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1997.[/ref]).

Les avant-gardes s’expriment sur le mode incantatoire, messianique, elles s’embarrassent peu de nuances. Matisse communie dans le culte de l’enfance, il écrira par exemple qu' »il faut regarder toute la vie avec des yeux d’enfant »[ref]Henri Matisse, Écrits et propos sur l’art, texte, notes et index établis par Dominique Fourcade, Paris, Hermann, coll. « Savoir », 1972,p. 321 (titre des propos recueillis par Régine Pernoud, Le Courrier de l’Unesco, vol. VI, n° 10, octobre 1953). Ce titre reprend une formule employée par Matisse au cours de l’entretien : « Il faut voir toute la vie comme lorsqu’on était enfant. »[/ref]. Mais il apporte un bémol à cette ferveur primitiviste lorsqu’il déclare, tout en disant partager le vif intérêt de ses pairs pour le dessin d’enfant » je ne crois pas qu’il faut faire grand cas des dessins d’enfants parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font « [ref]Propos rapportés par Guillaume Apollinaire, « Les arts – Dessins d’enfants », Paris-Journal, 7 juin 1914, in Œuvres en prose complètes, t. II, textes établis, présentés et annotés par Pierre Caizèrgues et Michel Décaudin, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la pléiade », 1991, p. 756.[/ref]. La différence est claire : pour les primitivistes, c’est bien parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font que les enfants sont des artistes (au même titre que les fous, les naïfs, et tous les « innocents » de la création) ; pour Matisse, c’est à l’inverse un argument en défaveur de la qualification artistique du dessin d’enfant.

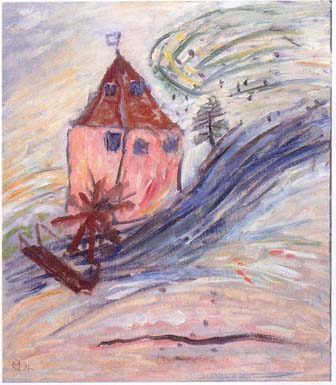

Gabriele Münter (en haut), copie à l’huile sur carton d’après un dessin d’enfant, 1914, et son modèle (en bas), Munich, Gabriele Münter und Johannes Eichner Stiftung. Photo D.R. © Adagp, Paris 2003.

Dans les mêmes années, le discours savant, celui de la naissante psychologie de l’enfant, va s’immiscer dans le débat en apportant ce qui lui manque, une approche analytique de son objet, le dessin d’enfant. La psychologie expérimentale ne se contente pas de généralités : elle étudie l’enfant dessinateur dans le contexte de son activité (la famille ou l’école), elle répertorie et classe ce qu’il dessine, elle tente de comprendre à quoi répond son besoin de dessiner. Tout en se gardant de formuler un jugement esthétique —et de reprendre à leur compte la notion polémique d' »art enfantin »—, les conclusions de tels travaux viennent renforcer la thèse du dessin d’enfant comme enfance de l’art. Pour les psychologues, il ne fait aucun doute que l’activité artistique dérive d’un besoin ou d’une pulsion dont le dessin d’enfant est la première manifestation. Georges-Henri Luquet (un élève de Bergson qui consacre sa thèse au dessin d’enfant, en 1913[ref]Georges-Henri Luquet, Les Dessins d’un enfant, étude psychologique, ouvrage illustré de plus de 600 reproductions, Paris, Alcan, 1913.[/ref]) écrira que les principes de l’activité artistique de l’homme se trouvent déjà à l’œuvre dans l’activité graphique de l’enfant: d’une part le dessin d’enfant est désintéressé, il relève du « jeu », et non de l’utilité ; d’autre part ce jeu est « sérieux » : il possède des règles, une organisation, une élaboration —que Luquet décrit point par point dans son analyse. Loin du chaos et de l’à peu près auquel des préjugés voudraient le réduire, le dessin d’enfant apparaît dicté par une volonté de clarification et d’abstraction du monde, de traduction de la réalité dans un langage symbolique et synthétique qui fait du dessin d’enfant un système de signes. En bon disciple de l’auteur de L’Évolution créatrice, Luquet applique au « gribouillage » de l’enfant l’idée que le chaos n’est qu’un ordre dont les lois nous échappent. Par ailleurs, l’activité graphique de l’enfant, dit Luquet, répond à un besoin absolument irrépressible : il emploie, à cet égard, le terme d' »automatisme », très utilisé en son temps pour décrire tout ce qui, dans l’activité psychique, échappe au contrôle de la raison. Ce triple aspect de désintéressement, d’élaboration, et de nécessité vitale, fait du dessin d’enfant, sinon un art (Luquet se refuse à parler d’art enfantin) du moins la source directe de l’activité artistique de l’homme.

Une décennie plus tard, le psychiatre allemand Hans Prinzhorn publiera un livre retentissant dont la thèse principale peut se résumer ainsi : à la source de l’activité artistique se trouve une pulsion, la « Gestaltung » (ou pulsion de « mise en forme ») [ref]Hans Prinzhorn, (« Bildnerei der Geisteskranken », 1922), dessins peintures, sculptures d’asile, édition établie et présentée par Marielène Weber, traduit de l’allemand par Alain Brousse et Marielène Weber, préface de Jean Starobinski, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de l’inconscient », 1984.[/ref]. L’art des artistes n’est qu’une version édulcorée de cette pulsion, diluée par des compromis académiques ou commerciaux, par les exigences de la communication, tandis que la production des malades mentaux, elle, délivre cette pulsion à l’état brut, sans la moindre concession à des impératifs externes —la maladie mentale provoquant une régression du sujet vers des états pulsionnels. Plus la pulsion de mise en forme est primitive, plus elle est originale : c’est tout naturellement que Prinzhorn placera le dessin d’enfant aux côtés du dessin des malades dans ses formes d’expression pures, jaillies du tréfonds du sujet, non filtrées par les codes de l’enseignement, de la mode et du marché. Avec Prinzhorn, il ne s’agit plus de savoir si l’œuvre des enfants et des aliénés est artistique : c’est parce qu’elle n’est pas artistique qu’elle est authentique, les termes de pulsion ou d’expression prévalant sur celui d’art dans une échelle des valeurs qui met l’écart individuel au-dessus des normes, du langage commun. Le traité de psychiatrie de Prinzhorn vient opportunément confirmer l’esthétique expressive qui prévaut dans les avant-gardes.

Illustration d’une phrase, « Monsieur Fleur est dans son jardin », dessin d’un écolier d’après Gaston Chaissac, Cours élémentaire, École primaire Lecomte, Paris (17ème arrondissement), 2002, technique mixte (collage de papier journal, graphisme, peinture), 58 x 38,5 cm, collection particulière ; tiré de Gabriele Münter (en haut) Enfert, Renaud d’, Lagoutte, Daniel, Un Art pour tous, le dessin à l’école de 1800 à nos jours, Rouen, INRP/Musée National de l’Education, 2004.

Cette légitimation du dessin d’enfant par les apports croisés d’une esthétique et d’une psychologie de l’expression finira par se répercuter sur le terrain pédagogique : petit à petit, l’enseignement artistique va passer d’un apprentissage des codes artistiques (la perspective, le modelé etc… : les lois de la mimesis) à un développement de l’expression où l’on demande à l’enfant non pas d’acquérir des règles, mais de laisser parler ses dons, son sens inné des couleurs et des formes. C’est une étape cruciale : l’art enseigne l’enfance de l’art ; l’enseignement aux enfants devient un enseignement de l’enfance. Ce prolongement de l’esthétique en didactique (le Bauhaus jouant un rôle phare dans cette reconversion) témoigne avec éclat d’une conquête des institutions par les avant-gardes, il scelle un véritable couronnement social de l’avant-gardisme passé au rang de « vulgate ». Moment-clef qui fera dire à Picasso : « On nous explique qu’il faut laisser la liberté aux enfants. En réalité, on leur impose de faire des dessins d’enfants. On leur apprend à en faire. On leur a même appris à faire des dessins d’enfants qui sont abstraits . »[ref]Picasso, Propos sur l’art, éd. de Marie-Laure Bernadac et Androula Michael, Paris, Gallimard, coll. « Art et Artistes », 1998, p. 149 (propos rapportés par Hélène Parmelin in Picasso dit…, Paris, Gonthier, 1966, p. 86).[/ref]

La quête de l’enfance de l’art par les artistes, et la canalisation pédagogique du dessin d’enfant entrent dans une relation de complicité qui peut se résumer en trois phases :

1° Les artistes se prévalent de l’enfance dans leur quête de l’élémentaire, de la spontanéité, du « déconditionnement ».

2° Les pédagogues se recommandent des artistes pour élaborer un vocabulaire de formes censées répondre aux attentes de l’enfance.

3° Les enfants copient la « forme enfantine » concoctée par cette officielle « enfance de l’art » des artistes et des pédagogues. Ce n’est rien d’autre qu’un modèle, et ils ne sont rien d’autres que des exécutants mais comme ce modèle s’autorise de l’enfance, tout se passe comme si la spontanéité était sauve. Si les modèles ont pris l’apparence de l’enfance, la modélisation, elle, n’a pas cédé d’un pouce.[ref]On trouvera des exemples récents de cette « modélisation » de l’art moderne et contemporain in : Renaud d’Enfert, Daniel Lagoutte, Un Art pour tous, le dessin à l’école de 1800 à nos jours, Rouen, INRP/Musée National de l’Education, 2004. Kandinsky, Picasso, Chaissac etc. y sont élevés au rang de modèles scolaires. [/ref]

Art puéril, enfance de l’art

Alfred Jarry, couverture de la partition de la Chanson du décervelage, répertoire des Pantins, 1898, autographie.

Ce processus d’hégémonie et d’officialisation de l’enfance de l’art a engendré ses dissidents, et ce dès le début des avant-gardes. Il s’agit pour eux de démystifier la grande illusion régressive. Leur stratégie va consister à s’attaquer à l’enfance, eux aussi, mais en en renvoyant une image tout à fait opposée à l’angélisme ambiant, en la désacralisant —et peut-être, ce faisant, en retrouvant le vrai sel de l’enfance.

Le maître d’entre eux est Alfred Jarry. Avec ses mauvais gribouillages, il cherche manifestement à détruire l’enfant modèle de la peinture qui sévit déjà en son temps, avec un Gauguin et un Émile Bernard qui, rapporte Van Gogh, prétendent faire de « la peinture d’enfant « [ref]Vincent Van Gogh, Correspondance générale, Paris, Gallimard, 1990, t. III, p. 269.[/ref]. Les descendants de Jarry forment une sorte de confrérie informelle, au XXe siècle. On y trouve Picasso, Miro, Arp, Matta, et jusqu’à de plus contemporains comme l’Anglais Barry Flanagan, tous artistes qui, à un moment ou l’autre, se sont revendiqués d’un Jarry minant l’enfance de l’art par la puérilité du gribouillage. Puérilité contre enfance, enfantillage contre dessin d’enfant : voici les termes de la guerre que ces agnostiques mènent contre le romantisme invétéré des avant-gardes, contre l’incurable quête d’innocence qui fait les apôtres de la forme et de la couleur élémentaires.

Qu’en est-il de l’enfance de l’art en ce début du XXIe siècle ? Elle s’est modifiée, ce n’est plus la quête d’innocence qui a nourri les avant-gardes du siècle passé. On peut dire, d’une certaine façon, qu’elle a réussi à conserver son aura d’authenticité, tout en subtilisant à ses détracteurs —les jarryistes— la force subversive de l’enfance démystifiée. L’un des artistes les plus officiels de notre temps, consacré par un Jack Lang qui lui commande la décoration des salons du Ministère de la Culture, lorsqu’il y prend ses fonctions, en 1981, n’est autre que Pierre Alechinsky, artiste qui a su tirer du gribouillage et du bâclage un véritable effet de style, faisant explicitement référence à l’écriture des cancres, aux « pâtés » de l’écolier brouillon. Le mythe se reconduit en récupérant ses démystifications successives : phénomène classique et qui s’accompagne d’une extension progressive de ce mythe, quittant les sphères de l’art pour gagner celles du commerce et des médias.

Dans une société qui se veut « créative » à tous les niveaux (voir les analyses de Luc Boltanski et Eve Chiapello, dans Le Nouvel esprit du capitalisme[ref]Paris, Gallimard, 1999.[/ref]) l’enfant devient le modèle universel de l’inventivité permanente et spontanée. « Vive les mômes et les voyous » lisait-on sur les murs, en mai 68 [ref]« Les murs ont la parole », journal mural, Mai 68, Sorbonne, Odéon, Nanterre etc., citations recueillies par Julien Besançon, Paris, Tchou, 1968, p. 180.[/ref] : ce pourrait être la devise de nos « créatifs », dans tous les domaines, un peu voyous et beaucoup mômes, à moins que ce ne soit le contraire. L’artiste au sens que le mot a pris de nos jours (désignant un peu tout le monde : personne qui ne soit désormais artiste en sa partie) est un surenfant, un adulte qui aurait subtilisé à l’enfance ses facultés de création et d’invention permanente.

La surenchère d’enfantillage que l’on reconnaît dans la scène artistique contemporaine peut s’interpréter comme un dernier sursaut de l’enfance de l’art cherchant son salut dans une obscénité, une vacuité, une insignifiance qui la rendraient définitivement irrécupérable. « L’idiotie » [ref]Jean-Yves Jouannais, L’Idiotie : art, vie, politique, méthode, Paris, Beaux-arts, 2003.[/ref] vantée par Jean-Yves Jouannais (et qu’il reconnaît chez des artistes comme Sorin, Séchas, Mac Carthy etc…) n’est peut-être que l’ultime symptôme d’une nostalgie de l’art pour l’enfance de l’art, préférant aux adieux irrévocables une enfance désenchantée, déniaisée, vieillie —l’adolescence en somme.

Certes, on peut comprendre la guérilla que mène l’art contemporain contre l’aliénation médiatique, contre la débilisation des esprits dont l’enfance est devenue le symbole : l’enfance consumériste, sujet et objet publicitaire par excellence. La publicité se sert des enfants pour nous vendre n’importe quoi, mais c’est parce qu’elle réussit à nous vendre n’importe quoi que nous sommes devenus des enfants, dans ce Noël permanent qu’est la pause publicitaire. Vendre un objet de 7 à 77 ans, comme le rêve (et l’obtient souvent) toute entreprise de marketing, ce n’est pas vendre aux « juniors » ce qui est destiné aux « seniors » mais toujours le contraire, étendre l’enfance à tous les autres âges. Infantilisme généralisé, mais qui repose évidemment sur un cliché, sur une enfance aussi mièvre et travestie que les images pieuses de l’Enfant Jésus à l’époque où Velázquez savait peindre l’enfance sans y mettre nulle piété.

Peut-être faut-il dès lors s’interroger sur la réalité de l’enfance, plutôt que d’opposer les clichés aux clichés, de contrer les blondinets réjouis de la pub par les nymphettes perverses des mangas —nos images de piété moderne. L’enfance est un grand sujet mais curieusement, sauf exceptions (surtout cinématographiques —pensons à Kiarostami— parfois littéraires), l’art paraît l’avoir oublié. L’art de l’enfance, celui de montrer l’enfance et de témoigner pour elle, ne se résume pas à l’enfance de l’art.

Bibliographie

ARIES, Philippe, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Le Seuil, 1973.

BECCHI, Egle, et JULIA, Dominique (sous la dir. de) : Histoire de l’enfance en occident. 2 : du XVIIIe siècle à nos jours. Paris : Le Seuil, 1998.

CRUBELLIER, Maurice, L’Enfance et la jeunesse dans la société française (1800-1950), Paris, Armand Colin, 1979.

BOISSEL, Jessica, « Quand les enfants se mirent à dessiner. 1880-1914, un fragment de l’histoire des idées », Les Cahiers du musée national d’Art moderne, printemps 1990, p. 14-43.

ENFERT, Renaud d’, LAGOUTTE, Daniel, Un Art pour tous, le dessin à l’école de 1800 à nos jours, Rouen, INRP/Musée National de l’Education, 2004.

FINEBERG, Jonathan, The Innocent Eye. Children’s Art and the Modern Artist, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1997.

HIGONNET, Anne, Pictures of Innocence. The History and Crisis of Ideal Childhood, Londres, Thames and Hudson, 1998.

Infancia y arte moderno, catalogue d’exposition, Valence (Espagne), Generalitat Valenciana, IVAM Centro Julio González, 1998 (commissaire : Carlos Pérez).

JOUANNAIS, Jean-Yves, L’Idiotie : art, vie, politique, méthode, Paris, Beaux-arts, 2003.

LUC, Jean-Noël, L’invention du jeune enfant au XIXe siècle, de la salle d’asile à l’école maternelle, Belin, 1997.

LUQUET, Georges-Henri, Le Dessin enfantin, Paris, F. Alcan, 1927 (nouvelle éd., Neuchâtel-Paris, Delachaux et Niestlé, 1967).

MATISSE, Henri, Écrits et propos sur l’art, texte, notes et index établis par Dominique Fourcade, Paris, Hermann, coll. « Savoir », 1972.

PERNOUD, Emmanuel, L’Invention du dessin d’enfant, en France, à l’aube des avant-gardes, Paris, Hazan, 2003.

Picasso, propos sur l’art, éd. de Marie-Laure Bernadac et Androula Michaël, Paris, Gallimard, coll. « Art et Artistes », 1998.

Présumés innocents : l’art contemporain et l’enfance, catalogue d’exposition, Bordeaux, C.A.P.C., musée d’Art contemporain (commissaire : Marie-Laure Bernadac), Paris, Réunion des musées nationaux, 2000.

PRINZHORN, Hans, (« Bildnerei der Geisteskranken », 1922), dessins, peintures, sculptures d’asile, édition établie et présentée par Marielène Weber, traduit de l’allemand par Alain Brousse et Marielène Weber, préface de Jean Starobinski, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de l’inconscient », 1984.

Ancien conservateur des collections d’estampes contemporaines à la Bibliothèque nationale de France, Emmanuel Pernoud est maître de conférences en histoire de l’art à l’Université de Picardie – Jules Verne. Spécialiste des arts graphiques, il s’est consacré à l’histoire du dessin, de l’estampe et des images imprimées, au travers d’expositions (Louise Bourgeois, Pascin, Michaux, Tal Coat…) et d’ouvrages tels que Olivier Debré, les estampes et les livres illustrés (Publications de la Sorbonne, 1993), L’Estampe des Fauves (Hermann, 1994), Le Bordel en peinture (Adam Biro, 2001), L’Invention du dessin d’enfant, en France, à l’aube des avant-gardes (Hazan, 2003).