Coralie Perez, Thomas Coutrot - Le sens du travail, enjeu majeur de santé publique

Coralie Perez, Thomas Coutrot - Le sens du travail, enjeu majeur de santé publique

%20(1)_1.jpg) Coralie Perez est économiste, ingénieure de recherche à l’Université de Paris 1, membre du Centre d'économie de la Sorbonne (CES). Ses recherches portent sur la formation continue des salariés, les effets des changements technologiques et organisationnels sur les conditions de travail et d’emploi, les modes de gestion de la main d’œuvre et les relations professionnelles. En 2022, elle a publié l’ouvrage co-écrit avec Thomas Coutrot Redonner du sens au travail. Une aspiration révolutionnaire, paru au Seuil (collection « La république des idées »).

Coralie Perez est économiste, ingénieure de recherche à l’Université de Paris 1, membre du Centre d'économie de la Sorbonne (CES). Ses recherches portent sur la formation continue des salariés, les effets des changements technologiques et organisationnels sur les conditions de travail et d’emploi, les modes de gestion de la main d’œuvre et les relations professionnelles. En 2022, elle a publié l’ouvrage co-écrit avec Thomas Coutrot Redonner du sens au travail. Une aspiration révolutionnaire, paru au Seuil (collection « La république des idées »).

LE SENS DU TRAVAIL, ENJEU MAJEUR DE SANTE PUBLIQUE

Thomas Coutrot (chercheur associé, Ires), Coralie Perez (Centre d’Économie de la Sorbonne, Université Paris 1)

« Grande démission », « métiers essentiels », « emplois à impact positif », « bifurqueurs écologiques » … Depuis une dizaine d'années, et plus encore depuis la crise Covid, les interrogations sur le sens du travail montent dans la société, et pas seulement chez les jeunes. Longtemps, dans le débat public comme dans la recherche en économie, le travail en tant qu’activité a été négligé au profit de l’emploi – son volume, sa rémunération, sa durée, etc... La thématique de la souffrance au travail (Dejours, 1998), puis celle des risques psychosociaux (Gollac, 2011), se sont imposées dans le débat social comme un problème sanitaire majeur. Plus récemment, c’est la « perte de sens du travail » qui a focalisé la discussion. Pour comprendre ce qui se joue là, nous commencerons par proposer une définition et une mesure du sens du travail ; nous examinerons ensuite les conséquences d’une perte de sens sur la santé des travailleuses et des travailleurs ; après avoir analysé les causes de cette perte de sens, nous conclurons sur quelques pistes d’action.

Sens du travail : de quoi parle-t-on ?

Prendre au sérieux la question du sens du travail, c’est récuser la conception doloriste du travail – du latin « tripalium », instrument de torture, étymologie d’ailleurs erronée (Dujarier, 2021) –qui est sous-jacente dans l’apologie de la « valeur travail » par nombre d’acteurs politiques. Le travail n’est pas qu’une peine qui mérite salaire, c’est aussi une activité où les êtres humains engagent intelligence et subjectivité, et par laquelle ils peuvent construire leur santé. Dans l’approche qui est celle de Marx mais aussi des sciences du travail (ergonomie, psychologie du travail…), le travail est une activité par laquelle les humains transforment le monde naturel et social et se transforment eux-mêmes. Il tire son sens de ces enjeux de transformation, qui comportent selon Christophe Dejours, théoricien de la psychodynamique du travail, trois grandes dimensions : « le sens par rapport à une finalité à atteindre dans le monde objectif ; le sens de ces activités par rapport à des valeurs dans le monde social ; le sens, enfin, par rapport à l’accomplissement de soi dans le monde subjectif » (Dejours, 1993). Ainsi, un travail a du sens s'il nous permet de nous sentir utile, de nous reconnaître dans ce que nous faisons en respectant les règles du métier et l’éthique commune, et de développer nos habiletés et notre expérience. Utilité sociale, cohérence éthique, capacité de développement : la déception de ces attentes émergeait clairement du discours des salarié·es interrogé·es en 2008-2009 et qui nous expliquaient comment la perte de sens de leur travail avait débouché sur une démission ou un licenciement (Perez, 2014).

Pour objectiver la notion de sens du travail, nous avons mobilisé les outils de la statistique et de l’économétrie à partir des enquêtes nationales sur les Conditions de travail (2013-2016) de la Dares (direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère en charge du travail), conduites donc avant la crise sanitaire. Ces enquêtes posent de nombreuses questions aux personnes sur leurs conditions de travail : nous en avons sélectionné 10 pour construire 3 indicateurs partiels et un indicateur synthétique. Parmi ces indicateurs, on peut par exemple citer : « mon travail est utile aux autres » (pour l’indicateur d’utilité sociale), « je ressens la fierté du travail bien fait » (pour l’indicateur de cohérence éthique), « dans mon travail je peux développer mes compétences » (pour l’indicateur de capacité de développement).

L’analyse statistique révèle que le sens du travail dépend peu du niveau de diplôme et pas du tout du salaire. Le lien entre sens du travail et niveau de diplôme est d’ailleurs contre-intuitif : le sens du travail est corrélé négativement avec le niveau de diplôme ; en revanche il l’est positivement avec le statut social (les cadres trouvant plus de sens que les ouvriers). Les déterminants du sens sont ailleurs : travailler en contact avec le public, dans une PME indépendante, ou bien dans le secteur public ou associatif, a plus de sens que dans un grand groupe ou chez un sous-traitant. Les métiers les plus riches en sens ne sont pas forcément les plus prestigieux ou les mieux rémunérés : assistantes maternelles, aides à domicile, ouvriers qualifiés du BTP, employés administratifs et commerciaux du tourisme... Les métiers les plus démunis de sens, eux, sont souvent peu diplômés (ouvriers non qualifiés, caissières, agents de sécurité...), mais pas toujours (conseillers et cadres de la banque et des assurances).

Dans les métiers du care, les salarié·es trouvent globalement beaucoup de sens à leur travail car leur sentiment d'utilité sociale est très fort. Mais, ce sens est menacé par l’organisation du travail : les procédures de mesure et de contrôle des temps alloués à chaque acte entraînent une intensification du travail et l’impression de mal travailler, voire de maltraiter les patient·es. Sous couvert d’une pseudo rationalisation, le travail est réduit à des gestes purement techniques, ce qui ne convient évidemment pas à ces métiers relationnels.

Chez les ouvriers de l'industrie, c’est l’automatisation et l’algorithmisation du travail qui menace son sens. Ainsi, dans les entrepôts, les ouvriers de la logistique sont guidés par la commande vocale et n’ont plus aucune marge de manœuvre. C’est la capacité de développement qui est remise en cause. Du côté des cadres, c’est souvent le sentiment d’utilité sociale qui est fragilisé : dans l’enquête de David Graeber sur les « bullshit jobs » (2018), les cadres qui ont répondu se plaignent d’effectuer un travail inutile, consacré à vérifier le respect de procédures ou à alimenter des bases de données dénuées de pertinence.

Une nouvelle dimension de conflit éthique apparaît depuis quelques années : le remords écologique. En 2019, date à laquelle cette dimension est mesurée pour la première fois dans l’enquête Conditions de travail, 7% des salarié·es déclarent que leur travail a toujours ou souvent des conséquences négatives pour l’environnement. Ce ne sont pas seulement des ingénieurs, tels ceux, fort médiatisés, qui bifurquent à la sortie des grandes écoles, mais aussi des agriculteurs ou des ouvriers qui travaillent directement en contact avec des produits chimiques ou toxiques, susceptibles de polluer.

La pandémie, qui a mis au premier plan du débat public la question de l'utilité sociale des métiers (les activités « essentielles »), a certainement renforcé le questionnement, en germe depuis quelques années, sur le sens du travail. Le nombre inédit de départs volontaires (2,5 millions de démissions ou ruptures conventionnelles) en 2022 peut s'interpréter de cette manière.

Perte de sens : un fort impact sur la santé

Notre étude apporte un résultat inédit : le facteur le plus explicatif de la démission entre 2013 et 2016 est le fait que la personne trouvait peu de sens à son travail en 2013. À métier, âge, sexe et niveau de diplôme équivalents, le risque d’un départ volontaire est accru de 30% pour les salarié·es dont le travail a peu de sens en 2013 (la personne se situe dans le 1er quintile de la distribution de l’indicateur de sens) . Une forte intensité du travail ou des conflits avec le supérieur poussent également à partir, mais pas le niveau de salaire ni même le sentiment d'être mal payé : contrairement à un préjugé courant, le salaire n’est pas le déterminant principal des mobilités, et même pas un déterminant du tout.

Mais, si on ne peut pas quitter un emploi où le travail perd son sens, le prix à payer pour la santé est élevé : la perte de sens du travail entre 2013 et 2016 est associée à une forte hausse de l'absentéisme pour maladie. Celui-ci passe, pour les salarié·es affecté·es par une perte de sens – soit les 20% de salarié·es dont l’indicateur de sens du travail a le plus diminué entre 2013 et 2016 – de 8 à 11 jours par an, soit une hausse de 40%, tandis qu’il baisse de 18% pour celles et ceux dont le sens du travail a augmenté.

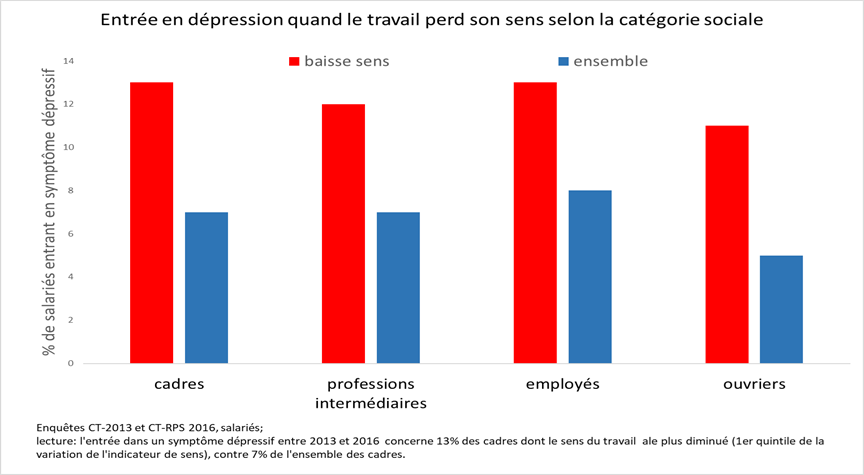

Cette dégradation touche en particulier la santé mentale : le risque d’entrer en dépression entre 2013 et 2016 est multiplié par 2 pour les personnes dont le travail perd son sens, même lorsqu’on neutralise l’effet des autres facteurs, notamment l’évolution de la satisfaction quant à la vie personnelle. Ce risque est mesuré grâce à l’indicateur de bien-être psychologique de l’OMS (Who 5) : on considère qu'une personne entre en dépression quand ce score passe sous le seuil de 32 sur 100 entre 2013 et 2016. Cela concerne 7% des salarié·es, mais 13% en cas de forte perte de sens du travail. . Et, ce n'est pas un « problème de riche » : les ouvriers trouvent dans leur travail moins de sens, mais celui-ci est aussi important pour eux que pour les cadres. S'ils le perdent, les uns comme les autres voient leur risque dépressif multiplié par deux (figure 1). Les jeunes ne sont, eux non plus, pas moins concernés que leur aîné·es.

Figure 1 : le risque dépressif est multiplié par deux en cas de perte de sens du travail

Le management par les chiffres

Les causes, elles, sont à chercher dans les grandes évolutions managériales des quarante dernières années, en particulier le management par les chiffres (le rapport des Assises du Travail (dans le cadre du Conseil National de la Refondation) s’appuie entre autres sur notre définition et certains de nos résultats statistiques sur le sens du travail… en omettant malencontreusement tout le pan de résultats démontrant la responsabilité du management par les chiffres. Cf. Sophie Thiéry, Jean-Dominique Sénard, « Re-considérer le travail », Rapport des garants des Assises du travail, 18 avril 2023) . Celui-ci a commencé à se généraliser dans les années 1990, moment où les investisseurs financiers imposent l’exigence d’une rentabilité élevée et constante dans le temps (ou d’une baisse des coûts dans le secteur public) et réclament la transparence sur les sources de performance. Les réorganisations permanentes (reengineering, Révision Générale des Politiques Publiques, Modernisation de l’Action Publique…) sont des signaux envoyés par les dirigeants d’entreprise ou les hauts fonctionnaires aux marchés financiers pour les assurer de cette recherche inlassable d'optimisation. Inspirée du modèle Toyota, la production allégée (lean management) visait initialement la réduction des coûts et des stocks par une plus grande responsabilisation des salarié·es. Mais les exigences de standardisation et de contrôle portées par l’industrie financière ont marginalisé le rôle de la participation des salarié·es (Sailly, 2017 ; Canivenc, 2022). À la place, se sont multipliées les procédures rigides appuyées sur les outils numériques (process) et les obligations de rendre en permanence des comptes sur l’activité (reporting), donnant naissance à un « néo-taylorisme digital ».

Le lien entre ce type de management et la perte de sens du travail peut être vérifié statistiquement grâce aux enquêtes Conditions de travail de la Dares, qui fournissent plusieurs indicateurs pertinents. À la question « au cours des douze derniers mois, votre environnement de travail a-t-il été fortement modifié ? », 42% des salarié·es signalent au moins une source de changement important, que ce soit dans l’organisation du travail, dans les techniques utilisées, ou bien dans l’organisation de l’entreprise (fusion, acquisition, déménagement, plan de licenciements…) : le nombre de changements vécus est un bon indicateur de la pression du management par les chiffres. D’autre part, les personnes indiquent dans l’enquête si elles « doivent atteindre des objectifs chiffrés précis », et si elles ont « la possibilité de modifier ces objectifs ». Enfin, les employeurs des salarié·es interrogé·es sont également enquêtés avec un questionnaire spécifique, qui indique notamment s’ils dépendent d’un donneur d’ordres : la sous-traitance est l’une des stratégies privilégiées par le management par les chiffres pour réduire les coûts.

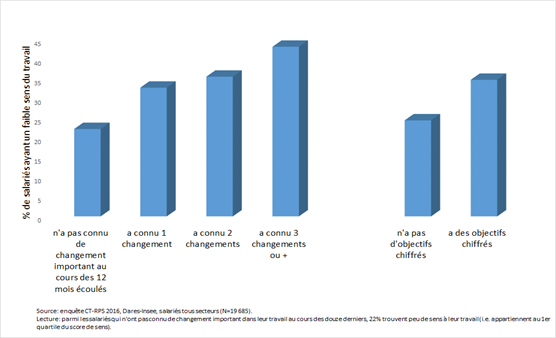

Les données montrent que les salarié·es des entreprises de sous-traitance trouvent peu de sens à leur travail, tout particulièrement en ce qui concerne le sentiment d’utilité sociale : les destinataires finaux de leur travail (clients, usagers…) sont éloignés (Coutrot, Perez, 2022). Concernant les changements organisationnels permanents et les objectifs chiffrés, ils contribuent bien à dégrader le sens du travail et donc la santé des travailleurs (figure 2). Ainsi, plus un·e salarié·e a connu des changements importants dans son travail au cours des 12 derniers mois, plus son travail perd de son sens.

Figure 2 : Les changements permanents et les objectifs chiffrés réduisent le sens du travail

L’amputation du travail vivant

Mais, changements ou objectifs ne sont pas délétères par nature : tout dépend de la manière dont ils ont été conçus. Pour le comprendre, il faut faire appel à l’ergonomie et plus généralement aux sciences du travail, qui nous expliquent ce que veut dire « travailler ». Ce que nous faisons concrètement au travail, c’est ce que les ergonomes ont appelé « le travail réel » par différenciation du « travail prescrit », et que d’autres courants de recherche nomment « l’activité » (ergologie, clinique du travail) ou « le travail vivant » (psychodynamique du travail) (Clot, 2010 ; Schwartz, Durrive, 2009 ; Dejours, 2013). Travailler, c’est toujours se confronter à des questions inédites que le management ne peut jamais pleinement anticiper. C’est inventer, individuellement et collectivement, des solutions aux imprévus qui surgissent sans cesse en situation (un·e patient·e qui réclame plus d'attention, un outil qui manque, des défauts dans les pièces à monter, le retard pris par le collègue, l’ajustement du geste parce qu’on a une douleur à l’épaule…). Le travail fait sens quand il est « vivant », quand il permet le déploiement de l’intelligence individuelle et collective, de la sensibilité et de l’attention humaine.

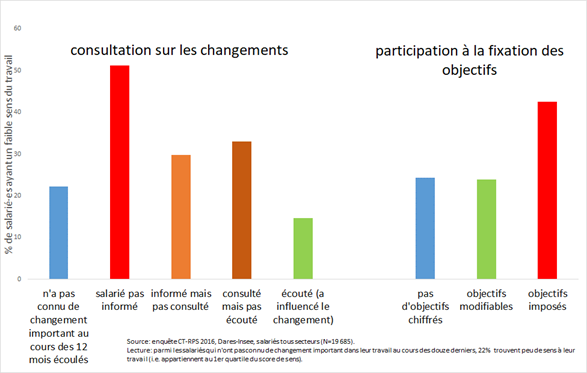

Pour que les changements organisationnels ou les objectifs soient pertinents aux yeux des salarié·es, il faut qu’ils et elles aient pu faire valoir leur connaissance du travail réel. Faute de quoi la prescription se fondera sur une vision purement abstraite et viendra entraver le déploiement de leur travail vivant. C’est ce qui explique que l’impact des changements organisationnels ou des objectifs chiffrés dépende si fortement de la manière dont les salarié·es ont été ou non associé·es aux décisions (figure 3).

Figure 3 : Le sens du travail est réduit quand les décisions d’organisation sont imposées d’en haut

Parmi les personnes qui ont connu un changement important dans leur travail, celles qui disent ne pas avoir « reçu une information suffisante et adaptée au moment des changements » sont beaucoup plus nombreuses à trouver peu de sens à leur travail. Pour les personnes qui ont été informées, les choses vont mieux. Il apparaît néanmoins préférable de ne pas avoir été consulté plutôt que d’avoir l’impression qu’après consultation, on n’a pas tenu compte de votre avis…

La situation de loin la plus favorable est celle où l’on a été consulté et écouté. Mais elle est rare : seulement 16% des salarié·es qui ont connu au moins un changement dans leur travail disent avoir eu « l’impression d’avoir une influence sur ces changements ». Dans ce cas, le changement contribue même à réduire le risque de ne pas trouver de sens au travail.

Il en va de même pour les objectifs chiffrés : quand ils sont imposés, c’est-à-dire que la personne n’a pas pu contribuer à leur définition, le travail a beaucoup moins de sens (figure 3). Tout se passe alors comme si le « travail mort » – les objectifs, les procédures, les équipements et logiciels, etc… – prenait le dessus sur le « travail vivant », l’ingéniosité, l’engagement subjectif, la sensibilité des travailleuses et des travailleurs.

C’est l'irréductible liberté nichée au cœur du travail qui fait de ce dernier un enjeu politique majeur. Alors que le partage de la richesse créée a longtemps polarisé les conflits sociaux, une lutte politique émerge autour de la question du sens du travail, portant une remise en cause des rapports de domination.

Comment redonner du sens au travail ?

Les données statistiques ne font que confirmer ce qu’ont établi depuis longtemps les sciences du travail : pour redonner du sens au travail et préserver la santé psychique des salarié·es, il faut accroître leur pouvoir d'agir sur les conditions, l'organisation et la finalité de leur travail. Dans les entreprises et les administrations, la priorité devrait être de leur reconnaître un pouvoir ou un contre-pouvoir, de sorte qu’ils et elles puissent contribuer aux décisions importantes concernant l’organisation de leur travail au quotidien.

Dans l’économie sociale et solidaire, les entreprises et associations ont en principe une gouvernance démocratique qui permet aux salarié·es de participer à ces décisions. Il existe par ailleurs des propositions, comme la codétermination, pour démocratiser la gouvernance des entreprises. Cette démocratisation est indispensable mais la présence d’élu·es du personnel dans les instances de direction ne se traduit pas toujours par leur influence effective sur les décisions. Et ce d’autant moins que l’organisation du travail au quotidien demeure hiérarchique et autoritaire, entravant la capacité et l’inclination des salarié·es à faire valoir leur point de vue à tous les niveaux.

Les lois Auroux de 1982 ont tenté de prendre ces questions à bras le corps. Elles ont créé des instances spécialisées pour la santé au travail, les Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et accordé aux salarié·es un droit d’expression directe sur leur travail. Mais ce droit s’est étiolé, les groupes d’expression se transformant souvent en cercles de qualité sous l’égide de l’encadrement. En 2017, les ordonnances sur le travail ont supprimé les CHSCT et fusionné les instances de représentation du personnel dans un Comité Social et Economique (CSE).

Le rapport d'évaluation de ces ordonnances (France Stratégie, 2021) montre que les questions de santé-sécurité sont peu et mal traitées par des CSE souvent éloignés du terrain et aux ordres du jour pléthoriques. Selon l’enquête Acemo de la Dares, alors que 75% des salarié·es étaient couvert·es en 2017 par un CHSCT, 41% seulement bénéficient en 2020 de CSST (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail) aux prérogatives réduites. Il faut s’engager résolument dans la direction opposée : il est essentiel d’offrir la possibilité aux collectifs de travail, au plus près du terrain, d’élaborer leur point de vue et de formuler leurs aspirations concernant leur travail. Mais comment faire ? Le fâcheux bilan des ordonnances vient s'ajouter à l'échec de l'Accord interprofessionnel de 2013 sur la Qualité de Vie au Travail, qui a recommandé en vain la création « d'espaces de discussion sur le travail » (Anact, 2019), pour démontrer qu'il ne faut pas trop attendre à cet égard des initiatives spontanées des employeurs ou de la négociation collective. Une politique publique du travail apparaît nécessaire.

Références :

_0.png)

%20(1)_0.jpg)