La longue fin de l’esclavage au Maghreb

15 juin 2020

Comment le droit international privé révèle notre rapport à l’Autre

15 juin 2020Dans son ouvrage Les maladies du bonheur, paru en mars dernier, Hugues Lagrange, chercheur à l’Observatoire sociologique du changement (OSC) avait entrepris de réfléchir sur la modernité. Il avait choisi de se pencher sur les évolutions des pathologies mentales et comportementales, qui représentent à ses yeux l’emblème de l’individualisation des mœurs, marque essentielle de la modernité. Rédigé avant l’apparition du Covid-19, il y annonçait que « les maladies à venir pourraient à nouveau porter la trace de responsabilités collectives, et, de ce fait, favoriser le retour à des activités plus porteuses d’équilibre psychique sinon de sens ». L’actualité semble lui avoir donné raison, tout du moins pour ce qui touche aux responsabilités collectives. Les débats sur le monde d’après ne font que s’engager.

Le coronavirus dessine une carte inversée

La diffusion et la gravité de l’épidémie dans les pays occidentaux est surprenante à plus d’un titre. Il y a cinquante ans, avec l’utilisation à grande échelle d’antibiotiques et de vaccins, on pensait que la bataille contre les infections de masse était gagnée. Le monde des maladies « pasteuriennes » semblait appartenir au passé pour les Occidentaux : Ebola, Zika et Chikungunya passaient à leurs yeux pour des menaces exotiques, mais l’épidémie actuelle ravive les terreurs collectives d’autrefois – peste, choléra, typhus. Au cours de ces trente dernières années, les rapports du Global Burden of Disease, programme de recherche de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) chargé de suivre les évolutions de la morbidité dans le monde, soulignent dans les pays émergents une réduction massive de l’importance des maladies transmissibles, identique à celle observée dans les pays occidentaux au début du xxe siècle.

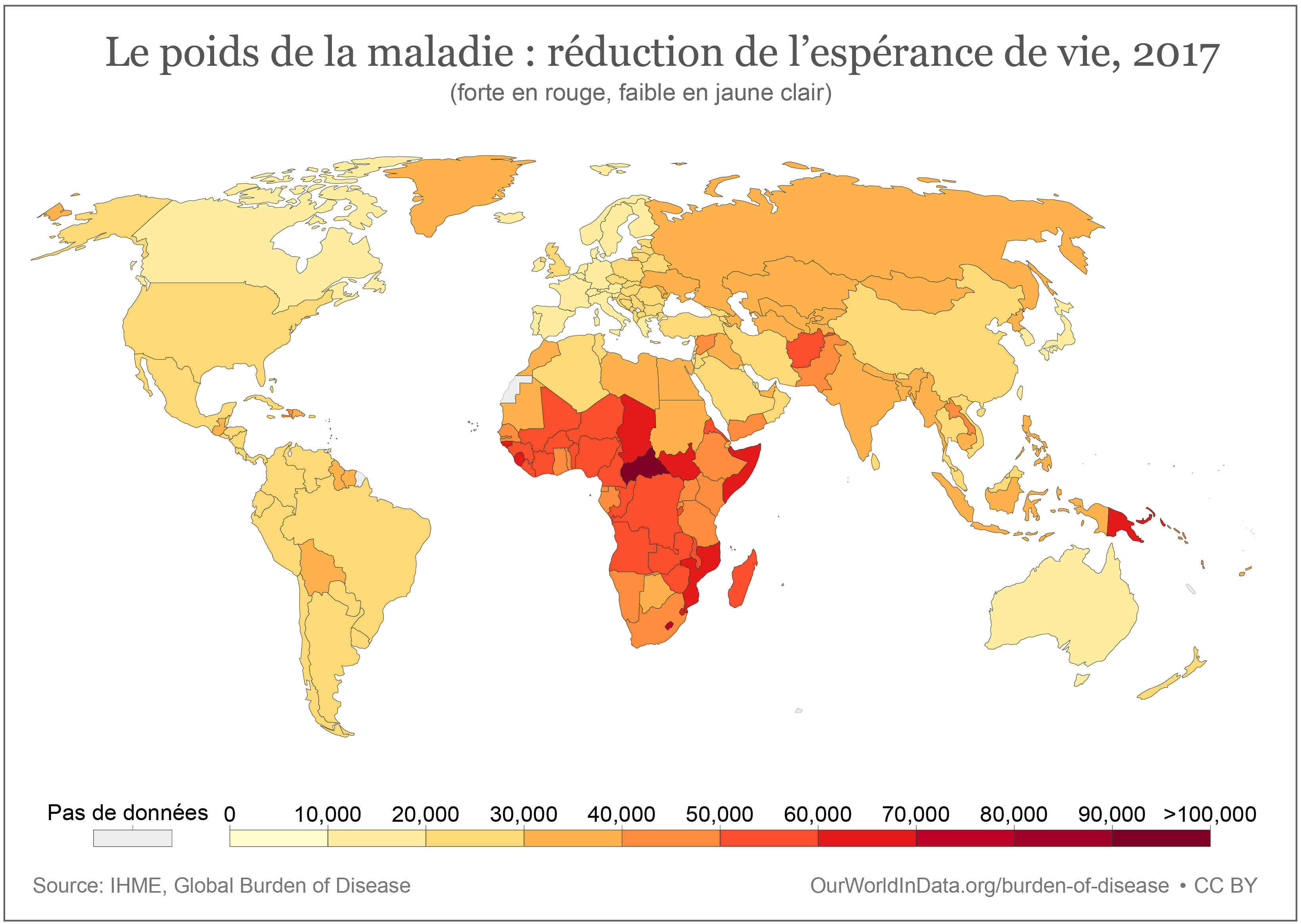

Il y a encore trente ans, dans les pays émergents, les maladies transmissibles dominaient le tableau nosographique(1)Une maladie infectieuse est une maladie causée par un micro-organisme et ainsi transférable à de nouveaux individus. Elle peut être transmissible ou non. Une maladie infectieuse non transmissible peut être causée par des toxines provenant de l’alimentation ou présentes dans l’environnement, comme le tétanos. Le programme « Global Burden of Disease » inclut dans l’ensemble « maladies transmissibles », les maladies infectieuses et parasitaires, en particulier les infections des voies respiratoires inférieures, la diarrhée, le sida, la tuberculose et la malaria. Depuis, un basculement s’est produit vers des pathologies – cancers, maladies cardio-vasculaires, obésité, troubles mentaux, usage de drogues – qui reflètent l’individualisation des modes de vies. Cette évolution, également engagée dans les pays les plus pauvres, y est encore très partielle. Et l’espérance de vie des habitants y reste drastiquement réduite par rapport à ce qu’elle est dans le monde riche ou émergent, notamment en raison de la persistance des maladies infectieuses. De ce fait, la carte du poids des maladies sur l’espérance de vie dessine les contours de la pauvreté : l’espérance de vie est courte dans les pays où le poids des maladies transmissibles reste élevé, au premier rang desquels figurent les pays d’Afrique sub-saharienne.

Il y a encore trente ans, dans les pays émergents, les maladies transmissibles dominaient le tableau nosographique(1)Une maladie infectieuse est une maladie causée par un micro-organisme et ainsi transférable à de nouveaux individus. Elle peut être transmissible ou non. Une maladie infectieuse non transmissible peut être causée par des toxines provenant de l’alimentation ou présentes dans l’environnement, comme le tétanos. Le programme « Global Burden of Disease » inclut dans l’ensemble « maladies transmissibles », les maladies infectieuses et parasitaires, en particulier les infections des voies respiratoires inférieures, la diarrhée, le sida, la tuberculose et la malaria. Depuis, un basculement s’est produit vers des pathologies – cancers, maladies cardio-vasculaires, obésité, troubles mentaux, usage de drogues – qui reflètent l’individualisation des modes de vies. Cette évolution, également engagée dans les pays les plus pauvres, y est encore très partielle. Et l’espérance de vie des habitants y reste drastiquement réduite par rapport à ce qu’elle est dans le monde riche ou émergent, notamment en raison de la persistance des maladies infectieuses. De ce fait, la carte du poids des maladies sur l’espérance de vie dessine les contours de la pauvreté : l’espérance de vie est courte dans les pays où le poids des maladies transmissibles reste élevé, au premier rang desquels figurent les pays d’Afrique sub-saharienne.

La pandémie actuelle n’obéit pas à ce schéma. Alors que le nombre de décès attribués au coronavirus voisine 400 000 dans le monde, la pandémie touche surtout la population des pays riches ayant d’étroites connexions économiques avec la Chine ; elle a relativement épargné l’Afrique subsaharienne, l’est de l’Indonésie et les zones pauvres des Caraïbes. De manière emblématique vers le 10 avril, en République Dominicaine, pays de 10 millions d’habitants dont le PIB par tête est 7650 $, on dénombrait 265 morts, tandis que Haïti, pays de taille analogue, mais parmi les plus pauvres du monde, avec 854 dollars par habitant, déclarait seulement 5 décès. Un curieux retournement s’est donc opéré, c’est une carte pratiquement inversée que dessine à ce jour la pandémie du coronavirus où les premiers sont les derniers.

Individualisation de la gravité des contaminations

Les épidémies frappent habituellement sans discrimination et se donnent comme un sort partagé. Ce n’est pas le cas avec le coronavirus qui se révèle être un mal variable d’un individu à l’autre. Cette individualisation se manifeste dans le contexte de cette épidémie sur plusieurs plans qu’Hugues Lagrange analyse dans Les maladies du bonheur.

ADN © Tartila, Shutterstock

D’abord à travers le rôle de notre identité biogénétique. La sévérité des pathologies liées au coronavirus s’appuie sur la dimension généalogique de notre individualité ainsi que le suggère Jean-Laurent Casanova, du laboratoire de génétique humaine des maladies infectieuses (Institut Imagine, Paris). « L’hypothèse [actuelle] est que ces malades ont une prédisposition génétique qui reste silencieuse jusqu’à la première rencontre avec le virus, puis se manifeste sous la forme d’une maladie grave, qui conduit le patient dans un service de réanimation. Dans cette hypothèse, c’est au moment de la rencontre avec l’agent infectieux que le phénotype se manifeste, c’est à dire que votre génotype, la vulnérabilité portée par vos gènes face à cet agent infectieux, est révélée. […] Plusieurs équipes ont déjà découvert des variations génétiques qui confèrent une vulnérabilité sélective à certaines maladies infectieuses, selon l’âge auquel la rencontre avec l’agent infectieux a lieu, qui […] font la singularité de chacun ». Ainsi le virus rappelle que la résistance de chacun d’entre nous dépend d’un héritage issu du bassin génétique qui le relie à ses ancêtres. Le danger n’est pas seulement, et peut-être pas principalement, à l’extérieur, la vulnérabilité au coronavirus étant modulée par les gènes de l’hôte. La gravité du risque dépendant de ces dispositions n’est pas seulement l’expression d’une fatalité mais la manifestation du fait que, de l’intérieur, nous aggravons les destructions exercées par un agent extérieur.

Un autre aspect de l’action de ce virus renvoie à l’individualisation des mœurs. « Il arrive parfois que les hôtes réagissent de façon excessive à la présence du virus. C’est le cas par exemple de l’hépatite B, où la maladie hépatique est liée à une hyperréactivité immune ; c’est également l’hypothèse de chercheurs qui travaillent sur le coronavirus. Les tableaux les plus graves seraient liés à un emballement du système immunitaire de l’hôte via des médiateurs inflammatoires, appelés ‘cytokines’(2)Cette description est empruntée à Eric Caumes et Mathurin Maillet du service de maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière, Le Monde 17 avril 2020». Chez ces malades, le système immunitaire, comme avec les maladies auto-immunes s’attaque à l’organisme qu’il a pour mission de défendre. Là encore, les qualités individuelles jouent un rôle majeur ; le virus se révèle étonnamment réflexif.

Carte animée (cliquez sur l’image) des États-Unis montrant la prévalence de l’obésité 1985-2010. Source : Centers for Disease Control and Prevention

Outre cette susceptibilité génétiquement ou immunologiquement différenciée, la sévérité des atteintes, la probabilité de décès, associées au coronavirus révèlent surtout le poids des pathologies de longue durée, emblématiques de la modernité. On écrit, de manière euphémique, que la gravité des maux due au coronavirus est particulièrement élevée chez les individus présentant des comorbidités. Or ces pathologies – cancers, maladies cardio-vasculaires, obésité ou dégradation des tissus pulmonaires – sont précisément, plus que les maladies infectieuses, l’expression de nos modes de vie et de nos choix. Si les personnes âgées, sont plus gravement touchées (30 fois plus de létalité pour les personnes de plus 70 ans que pour les moins de 40 ans), la variabilité de l’atteinte, parmi elles, dépend beaucoup du maintien d’une activité physique et de l’évitement des excès d’alcool et de sucre.

Hugues Lagrange pointe les processus par lesquels l’épidémie actuelle est moderne : sa gravité pourrait bien être plus variable d’un individu à l’autre qu’elle ne varie socialement, car ce sont des fragilités différentielles accumulées au cours de la vie qui rendent inégaux devant le coronavirus. Si dans les pays riches, la pauvreté est associée au taux de létalité du virus, c’est que cette dernière est généralement synonyme d’une moins bonne santé. Ce n’est pas le cas à l’échelle mondiale où la pauvreté est corrélative d’une pyramide des âges triangulaire (3)Le profil de la pyramide présente une base très large (forte natalité) et un sommet très fin (forte mortalité). En France le profil est plutôt en cloche (forme large pour les 40/60 ans). Un pays avec une population vieillissante présente une base assez mince et un sommet élargi.

En ce sens, dans les sociétés d’affluence, la pandémie de SRAS-Cov2 présente un registre de variations pathologiques où se lit l’importance de nos legs génétiques, de notre histoire immunitaire singulière, et surtout les conséquences de l’individualisation de nos conduites. Elle fait écho à l’individualisation des mœurs.

La disparition des sécurités et des consolations

5 août 1969 : Début du festival de Woodstock © Flickr/Paille

L’auteur rappelle que dans les années 1950-70, alors que le monde s’ouvre et que les autoritarismes refluent à l’Ouest, on n’a eu de cesse de dénoncer le contrôle social et le rôle disciplinaire des États. Des deux côtés de l’Atlantique, on parle de désublimation répressive(4)Selon Freud, la civilisation ne peut s’élever qu’en réprimant les instincts qui rendraient la vie sociale impossible. La répression du principe de plaisir amène les instincts à se sublimer.. Aux États-Unis, psychiatres et psychanalystes considèrent que l’anxiété et la dépression, dont on observe alors la poussée, sont associées aux tensions entre les désirs naissants et les entraves imposées à la liberté des mœurs par la société. Interprétant Freud de manière hémiplégique, on porte alors sur le mal-être psychique le diagnostic qu’il portait sur les Viennoises de 1890 et sur les femmes de la société victorienne en Angleterre ou aux États-Unis.

L’étude des pathologies des Occidentaux au XXe siècle développée par Hugues Lagrange montre au contraire que ce ne sont pas les carcans sociaux qui engendrent le malaise. Les hommes, dit-il, se sont dépouillés de cette seconde peau que constituaient les communautés primaires – les familles étendues, les solidarités locales, les communautés de foi – sans discernement. Parallèlement à la dissipation d’un horizon religieux, ils ont vécu à la fois l’anonymat urbain, la disparition de la famille étendue, la poussée des divorces : la conjonction de ces évolutions a eu, pour beaucoup, des conséquences négatives. La disparition de l’emboîtement de sécurités que ces liens formaient a été particulièrement néfaste pour les classes populaires.

Pietà de Nouans. Peint par Jean Fouquet, vers 1460-1465. © Domaine public

L’auteur montre aussi qu’avec la Réforme et la mise en place des consistoires, un dieu consolateur est remplacé par un dieu culpabilisateur. Et l’homme coupable issu de la Réforme, fragilisé par la disparition des enveloppes protectrices microsociales, connaît une anxiété plus individualisée. La prévalence du syndrome anxiodépressif est en effet plus marquée dans le nord de l’Europe et aux États-Unis que dans le sud et l’est de l’Europe (du moins jusqu’à une date récente). Les pathologies mentales ordinaires en Europe au cours de la seconde moitié du 20ème siècle se superposent avec les avancées de la liberté et la dés-institution des mœurs. Ces souffrances sont géographiquement plus marquées là où l’affranchissement des dépendances personnelles s’accomplit.

Une émancipation illusoire ?

Établir une corrélation entre les souffrances modernes et l’hubris des libertés est évidemment schématique. Développée par Kierkegaard – avec l’image de l’homme sur le bord de la falaise, atteint du vertige de la liberté – elle suggère cependant que les modernes ne peuvent recouvrer les équilibres psychiques qu’en faisant de la liberté une exigence. En effet, si les souffrances, particulièrement dans les classes dominées, sont associées à la liberté des mœurs, elles n’en dérivent pas.

© Shutterstock

Le mouvement vers la liberté s’est fourvoyé quand il a renoncé à être une quête d’autonomie dans tous les domaines pour ne plus être que la suppression des contraintes morales, un pur affranchissement des dépendances. Et pour le grand nombre, une défaite de la liberté intervient parce que les libertés conquises dans la sphère privée ne se sont pas accompagnées d’un élargissement de l’autonomie dans la sphère du travail.

Réfutant l’idée que l’affranchissement des dépendances interpersonnelles assignées à la naissance a rendu l’homme véritablement libre, Hugues Lagrange souligne, dans une analyse de la méritocratie, combien les inégalités natives héritées n’ont pas disparu. L’élimination des distinctions statutaires attachées à la naissance a mis au jour les inégalités de la distribution des aptitudes non moins fortes. Nous ne sommes, dit-il, sans doute guère plus qu’autrefois les auteurs de nos succès et de nos insuccès, seulement de modestes co-auteurs de nos vies. Or, pour être réelle, l’extension des libertés en droit devait être accompagnée de libertés créances, cela fut rarement accompli.

La liberté et le biopouvoir

Mettant en cause les dérives de la liberté, Hugues Lagrange s’inscrit en faux contre l’idée que, durant les dernières décennies, se soit développée dans les pays occidentaux une forme de biopolitique. L’invocation même de sociétés de surveillance s’agissant des pays d’Europe, à laquelle les dispositifs mis en place pour combattre le terrorisme a donné quelque consistance, porte à faux.

Manifestation à Clermont-ferrand © Loz Pycock, CC BY-SA 2.0

Certes les dérives de la surveillance, un tracking commercial permanent et son usage par les États occidentaux, se sont développées mais invoquer à leur propos l’idée de biopolitique relève d’un contresens absolu. Michel Foucault, dans les années 1980, envisageait une évolution marquée par un accroissement continu de l’emprise de l’État. Or ce dernier, même là où il est le plus solidement assis en Europe, n’a cessé d’être délégitimé. Alors que l’on s’éloignait d’un État intervenant directement(5)Certes la part des dépenses publiques dans le PIB continue de croître, mais son rythme marque l’hésitation sur le rôle de l’État qui intervient dans les années 1980. La progression des dépenses publiques connaît un coup d’arrêt sous l’influence d’idées anti-redistributives au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Irlande (qui au demeurant verront par contrecoup ces dépenses reprendre leur élévation de 1990 à 2000), tandis que les États sociaux-démocrates les plus typiques, Suède, Norvège, voient la part de ces dépenses stagner dès 1990, et leur augmentation ralentir sensiblement en Allemagne. Seule la France imperturbablement a vu ses dépenses publiques croître de 1930 à 2010. dans nos vies, et que la garantie des libertés morales continuait de s’étendre, la perception d’un État disciplinaire, imprimant sa marque à travers les corps a pourtant prospéré dans les trente dernières années. Si l’on veut des exemples de biopolitique, il faut regarder ailleurs, singulièrement pendant cette épidémie, en Chine. Là, l’État s’immisce dans les fonctionnements les plus intimes de la vie – notamment avec l’enfant unique en 1979, le contrôle des suicides dans les années 1990, ou l’usage massif de la géolocalisation et de la reconnaissance faciale. Dans le contexte de la pandémie SRAS-Cov2, à l’instar de plusieurs pays asiatiques hormis la Chine, les pays d’Europe du nord-ouest se sont démarqués des pratiques purement coercitives imposées physiquement, en entendant s’appuyer sur d’autres ressorts. De leurs côtés, l’Italie par un bouclage très rigoureux des régions du nord, l’Espagne à travers l’intervention de l’armée, la France avec le contrôle policier des autorisations de déplacement, ont exercé un mélange de coercition et d’action tutélaire. Il reste que, même dans ces derniers cas, la surveillance n’a pas pris la forme orwellienne et totalitaire qu’elle a revêtue en Chine ou en Iran.

Ainsi, avec cette analyse des maladies du bonheur, Hugues Lagrange ouvre de multiples perspectives pour questionner en profondeur nos sociétés sur notre rapport à la santé, à l’évolution de nos mœurs, à nos croyances, aux effets de nos solitudes « responsables » et à notre attachement aux « bonnes libertés » ?

Hugues Lagrange, directeur de recherche émérite CNRS à l’Observatoire sociologique du changement (OSC), s'intéresse à la socialisation et aux rapports identitaires.

Notes

| ↑1 | Une maladie infectieuse est une maladie causée par un micro-organisme et ainsi transférable à de nouveaux individus. Elle peut être transmissible ou non. Une maladie infectieuse non transmissible peut être causée par des toxines provenant de l’alimentation ou présentes dans l’environnement, comme le tétanos. Le programme « Global Burden of Disease » inclut dans l’ensemble « maladies transmissibles », les maladies infectieuses et parasitaires, en particulier les infections des voies respiratoires inférieures, la diarrhée, le sida, la tuberculose et la malaria |

|---|---|

| ↑2 | Cette description est empruntée à Eric Caumes et Mathurin Maillet du service de maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière, Le Monde 17 avril 2020 |

| ↑3 | Le profil de la pyramide présente une base très large (forte natalité) et un sommet très fin (forte mortalité). En France le profil est plutôt en cloche (forme large pour les 40/60 ans). Un pays avec une population vieillissante présente une base assez mince et un sommet élargi |

| ↑4 | Selon Freud, la civilisation ne peut s’élever qu’en réprimant les instincts qui rendraient la vie sociale impossible. La répression du principe de plaisir amène les instincts à se sublimer. |

| ↑5 | Certes la part des dépenses publiques dans le PIB continue de croître, mais son rythme marque l’hésitation sur le rôle de l’État qui intervient dans les années 1980. La progression des dépenses publiques connaît un coup d’arrêt sous l’influence d’idées anti-redistributives au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Irlande (qui au demeurant verront par contrecoup ces dépenses reprendre leur élévation de 1990 à 2000), tandis que les États sociaux-démocrates les plus typiques, Suède, Norvège, voient la part de ces dépenses stagner dès 1990, et leur augmentation ralentir sensiblement en Allemagne. Seule la France imperturbablement a vu ses dépenses publiques croître de 1930 à 2010. |