Accueil>L'hypothèse de la co-évolution IA - Humains proposée par Luca Pappalardo

02.05.2025

L'hypothèse de la co-évolution IA - Humains proposée par Luca Pappalardo

Luca Pappalardo est un chercheur basé à Pise (Italie), à l'institut des sciences et technologies de l'information (ISTI-CNR), au KDD Lab. Il bénéficie d'un séjour de 4 mois à Sciences Po, entre janvier et mai 2025. A l'heure où le numérique occupe une place sans cesse croissante, il présente en quelques lignes ses perspectives de recherche, entre sciences sociales et sciences computationnelles.

Comment caractériseriez-vous votre domaine DE recherche ? Quelles EN sont ses principales caractéristiques ou SES limites ?

Mes recherches se situent à l'intersection des sciences sociales computationnelles, de l'analyse de la mobilité humaine et de la coévolution humain-IA. Ce domaine est intrinsèquement interdisciplinaire, combinant des méthodes issues de l'informatique, des systèmes complexes, de la science des données et des sciences sociales pour étudier les interactions entre individus, sociétés et systèmes d'intelligence artificielle.

Une caractéristique déterminante est la boucle de rétroaction entre humains et IA : non seulement l'IA façonne les comportements individuels et collectifs, mais le comportement humain influence également l'évolution des systèmes d'IA. Cette dynamique coévolutive devient de plus en plus centrale pour comprendre l'impact sociétal des algorithmes.

Quels types de matériaux ou de données utilisez-vous dans vos recherches ?

Je travaille principalement avec des données comportementales à grande échelle, telles que les traces de mobilité humaine provenant de téléphones mobiles et d'appareils GPS, les interactions sur les réseaux sociaux, ainsi que les journaux d’utilisation de plateformes alimentées par l’IA, comme les systèmes de recommandation. J’utilise également des données synthétiques générées par des modèles de simulation pour étudier les interactions humain-IA dans des scénarios contrôlés. Ces ensembles de données permettent la modélisation empirique et computationnelle du comportement individuel ainsi que des effets de rétroaction introduits par la médiation algorithmique.

Quelles sont les principales questions scientifiques que vous explorez actuellement ?

Mes recherches actuelles déterminent comment les systèmes d'IA, en particulier les algorithmes de recommandation, influencent et sont influencés par le comportement humain au fil du temps. Parmi les questions clés :

- Comment concevoir des systèmes d'IA qui équilibrent utilité individuelle et valeurs sociétales ?

- Comment la coévolution entre humains et algorithmes affecte-t-elle la diversité, l'équité et la prise de décision collective ?

- Quels sont les signaux mesurables de l'influence algorithmique dans les trajectoires humaines, et comment créer des algorithmes conscients de la complexité pour atténuer les conséquences imprévues ?

De votre point de vue, quels sont les principaux risques sociétaux / points d’inquiétude concernant l’intelligence artificielle ?

Premièrement, la perte d’autonomie : les choix des individus sont trop fortement influencés par des mécanismes de recommandation opaques. Cela peut mener à une homogénéisation des comportements et au renforcement des biais existants. Deuxièmement, l’IA automatise certaines tâches mentales humaines, nous privant à long terme de la capacité de les résoudre nous-mêmes. Cela signifie que nous deviendrons de plus en plus dépendants de l’IA pour accomplir des tâches quotidiennes (qu’il s’agisse de se déplacer dans une ville ou de rédiger un texte). Troisièmement, les systèmes algorithmiques peuvent éroder les valeurs démocratiques s’ils ne sont pas correctement encadrés, en particulier lorsqu’ils sont déployés à grande échelle sans transparence ni responsabilité. Une préoccupation majeure consiste à garantir que les systèmes d’IA soient alignés non seulement sur les préférences individuelles, mais aussi sur des objectifs humains collectifs et à long terme.

Quel bénéfice tirez-vous de ce séjour à Sciences Po, dans le cadre du projet TIERED ?

Mon visiting dans le cadre du programme TIERED a représenté une expérience très enrichissante. Sciences Po offre un environnement interdisciplinaire unique pour examiner de manière critique les implications sociétales de l’intelligence artificielle. Les échanges avec des chercheurs en science politique, sociologie et éthique ont approfondi ma compréhension des interactions entre les systèmes algorithmiques, les institutions, la gouvernance et les politiques publiques. Il a été intellectuellement stimulant de confronter mon approche computationnelle à des perspectives normatives, ce qui m’a permis d’affiner le cadrage éthique de mes recherches sur la coévolution humain-IA.

Avez-vous eu des activités d’enseignement lors de votre visite ? pouvez-vous les décrire ?

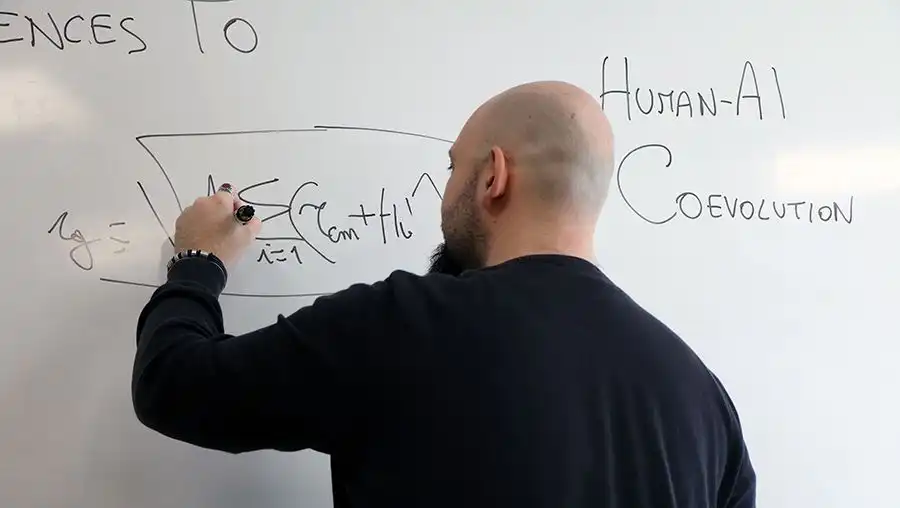

J’ai dispensé un cours innovant sur la coévolution entre l’humain et l’IA, une expérience à la fois stimulante et intellectuellement exigeante. Il s’agissait du premier cours de ce type, spécialement conçu pour un public majoritairement composé d’étudiants en sciences sociales-un contexte assez différent de mon environnement académique habituel. J’ai soigneusement élaboré les séances afin d’impliquer activement les étudiants dans des discussions critiques sur les implications sociétales de la prise de décision algorithmique. En m’appuyant sur des études de cas issues de mes recherches sur les données de mobilité et les systèmes de recommandation, nous avons exploré comment les systèmes d’IA peuvent être conçus pour s’aligner sur les valeurs sociales et promouvoir des résultats responsables. Cette expérience a été extrêmement enrichissante, et les retours enthousiastes des étudiants ont montré que apparemment le cours a eu un bon écho auprès d’eux.

Quelles collaborations ou connexions avez-vous établies durant votre sejour à Sciences Po ?

J’ai établi plusieurs collaborations précieuses durant mon passage à Sciences Po. Avec le Professeur Emanuele Ferragina, j’ai coécrit et nous avons soumis un article portant sur les implications de la coévolution Humain-IA en économie politique. J’ai également initié une nouvelle collaboration avec le Professeur Ettore Recchi, axée sur l’analyse des comportements d’achat des clients dans les supermarchés italiens. Par ailleurs, j’ai échangé avec de jeunes chercheurs travaillant sur les dimensions éthiques et sociales de la science des données, posant ainsi les bases de futures publications interdisciplinaires et d’ateliers conjoints. J’espère que ces collaborations donneront lieu à une production scientifique fructueuse dans les années à venir.

Quels conseils donneriez-vous aux futurs chercheurs motivés par votre domaine ?

Imprégnez-vous de dialogues interdisciplinaires. Sciences Po offre un écosystème intellectuel dynamique où les chercheurs en informatique peuvent s’engager de manière significative avec des cadres normatifs. Soyez ouvert aux retours critiques des chercheurs en sciences sociales : ils remettront en question vos présupposés et renforceront la pertinence sociétale de vos travaux.

Comment voyez-vous l’impact futur de l’IA sur la société ?

L’IA jouera un rôle de plus en plus central dans nos relations avec l’information, les institutions et les autres, et son influence ne fera que croître dans les années à venir. Cette évolution ne doit pas susciter la peur, mais plutôt un sentiment de responsabilité. Nous disposons des outils techniques et politiques nécessaires pour encadrer l’IA de manière à favoriser le bien commun. À mesure que les humains et les systèmes d’IA continuent d’évoluer ensemble, il est essentiel que nous participions activement à ce processus afin qu’il serve l’intérêt collectif. Orienter cette coévolution vers des résultats bénéfiques pour la société n’est pas seulement possible, c’est un choix que nous devons faire en toute conscience.

(crédits : Bernard Corminboeuf, CNRS-Sciences Po CRIS)