Accueil>Qu’est-ce que le 13-Novembre a changé à la politique de mémoire parisienne ?

12.11.2025

Qu’est-ce que le 13-Novembre a changé à la politique de mémoire parisienne ?

Qu’est-ce que le 13-Novembre a changé à la politique de mémoire parisienne ?

Dix ans après les attaques du 13-Novembre, Paris s’apprête à inaugurer un jardin en hommage aux victimes, place Saint-Gervais, derrière l’Hôtel de Ville (Paris Centre). Longtemps absente des politiques municipales, la commémoration du terrorisme s’est construite pas à pas, au fil des décennies, sous l’impulsion d’associations et, plus récemment, de la Ville elle-même. De la rue Copernic (1980) au Bataclan (2015), l’histoire de ces plaques et monuments raconte aussi celle d’une lente reconnaissance publique des victimes et du rôle de la capitale dans la mémoire nationale. (article publié dans The Conversation)

Par Sarah Gensburger, directrice de recherche CNRS

Le 13 novembre prochain aura lieu l’inauguration officielle du jardin en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, place Saint-Gervais derrière l’Hôtel de Ville de Paris (Paris Centre). Celui-ci a vocation à être un « lieu de recueillement à la mémoire des victimes » et un « oasis de calme et d’apaisement en hommage à la vie et à la résilience ». Il marque l’aboutissement d’une politique publique de mémoire municipale investie dans la commémoration du 13-Novembre dans l’espace public. Dès le premier anniversaire des attaques, des plaques avaient en effet été apposées sur chacun des lieux touchés.

Cet investissement municipal dans la commémoration du terrorisme est pourtant récent. Il est possible d’en retracer l’évolution. En effet, jusqu’en 2015, aucune des plaques commémoratives rappelant des attentats survenus dans l’espace parisien n’avait été posée à l’initiative de la Ville.

Les premières plaques commémoratives et l’action des associations

Les deux premières plaques relatives à des actes de terrorisme contemporain à avoir été apposées à Paris sont dues à la mobilisation d’organisations de la communauté juive en référence aux deux attentats antisémites survenus le 3 octobre 1980 contre la synagogue de la rue Copernic (dans le XVIᵉ arrondissement) et le 9 août 1982 contre le restaurant casher Jo Goldenberg, rue des Rosiers (IVe). Rue Copernic comme rue des Rosiers, les textes reprennent à l’époque la forme mémorielle traditionnelle de la lecture des noms. Elle commence par l’expression canonique : « À la mémoire de… »

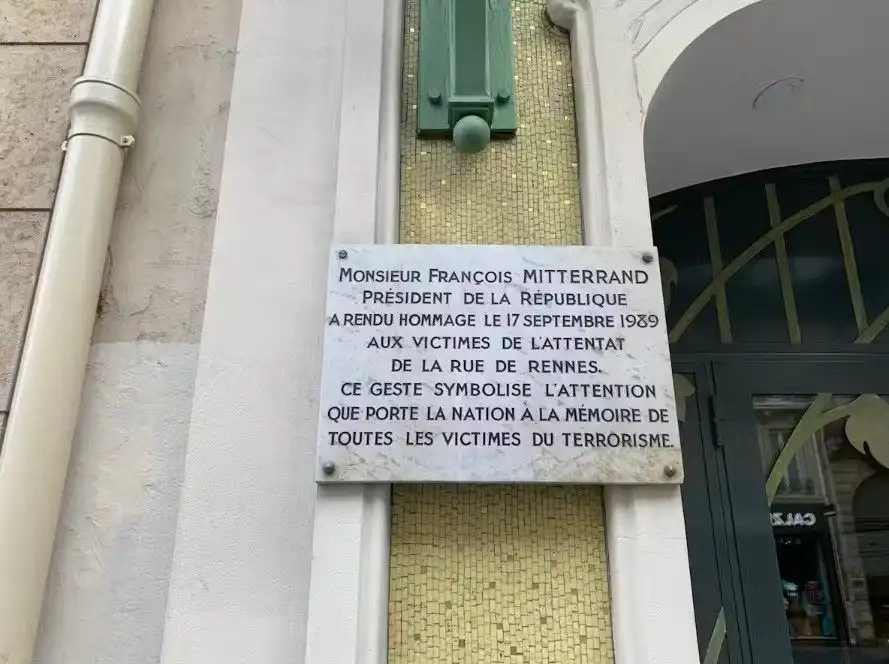

La Ville de Paris n’est pas davantage à la manœuvre pour la pose de la plaque sur la façade du magasin Tati, rue de Rennes, frappé en 1986. Posée en 1989, celle-ci est due à l’initiative de la principale association de victimes du terrorisme existant à l’époque, SOS Attentats. La pose de la plaque s’inscrit ainsi dans la stratégie de mobilisation de l’association pour l’obtention de droits pour les victimes du terrorisme par les pouvoirs publics. Seul le nom du président François Mitterrand y est ainsi mentionné, comme un symbole de l’investissement attendu de l’État dans la prise en charge des victimes. Les sept personnes décédées dans l’attaque restent, elles, anonymes pour les passants. Du point de vue de SOS Attentats, c’est la cause des victimes qu’il s’agit de promouvoir et non le destin, tragique, de telle ou tel.

Les attentats commis dans le RER B en juillet 1995 et en décembre 1996 occupent à cet égard une position intermédiaire. Là non plus, la Ville de Paris n’est pas à la manœuvre. Les quais et couloirs du métro sont en effet de la responsabilité de la RATP. D’ailleurs, au cours des longs débats consacrés à ces deux attentats et à ses conséquences pour la ville qui ont lieu lors du Conseil municipal qui se tient en septembre 1995, aucun orateur, quel que soit son bord politique, n’évoque une éventuelle commémoration de ces événements, sous une forme ou une autre.

Vingt ans après, pourtant, immédiatement après l’attaque contre le journal satirique Charlie Hebdo, le Conseil municipal s’accorde d’emblée sur le principe de sa commémoration. En janvier 2016, pour le premier anniversaire des attentats de janvier, des plaques commémoratives sont apposées sur la façade de l’immeuble de la rue Nicolas-Appert (XIᵉ) et sur celle de l’Hyper Casher porte de Vincennes (XXᵉ). Ce jour-là, au coin de la place de la République, dans sa partie nord-ouest, côté Xe arrondissement, un « chêne du souvenir » est également inauguré accompagné d’une plaque qui rend hommage aux victimes de janvier et à celle de novembre. En novembre 2016 enfin, chacun des lieux touchés par les attentats du 13 novembre 2015 se voit doté d’une plaque commémorative qui porte le nom de victimes décédées.

Le restaurant Goldenberg : vers une prise en charge municipale de la mémoire

Comment expliquer ce changement dans la politique municipale en matière de mémoire du terrorisme ? Le premier changement opère en réalité avant la séquence de 2015.

Depuis le début des années 1990, la Ville de Paris développe un programme de préservation du souvenir des noms des victimes juives de la Shoah, notamment des enfants, dans l’espace public. Cette politique publique va inspirer l’investissement municipal dans la commémoration des attentats. Parce qu’elle commémore un attentat antisémite dans un quartier, celui du Marais, emblématique de la persécution des Juifs sous l’Occupation, la plaque en hommage aux victimes de l’attentat du restaurant Goldenberg, rue des Rosiers en constitue le premier terrain d’action.

En effet, cette plaque, à l’origine donc associative, disparaît en 2007. Comme, trois plus tard, l’expliquera Christophe Girard, élu parisien et alors adjoint à la culture, lors d’un débat sur la question au sein du Conseil de Paris :

« La plaque était une plaque privée. Ce n’était pas une plaque apposée par la Ville. Elle a été enlevée à la suite de travaux du restaurant, qui n’existe plus, comme vous le savez, et qui a été remplacé par une boutique de vêtements. En 2008, le maire de Paris (Bertrand Delanoë, ndlr) a exprimé son souhait qu’une plaque rappelant cette tragédie soit apposée sur la façade de l’immeuble. Depuis, les contacts entre la direction des affaires culturelles et le syndic de l’immeuble ont été multiples, mais avec, je dois le dire, des réticences du côté de l’immeuble et des propriétaires privés. Nous sommes en attente de l’accord écrit du propriétaire du nouveau magasin, qui ne devrait plus tarder, pour que nous puissions délibérer et apposer enfin cette plaque que la Ville de Paris prendra en charge, bien entendu. »

En 2011, une nouvelle discussion a lieu pour voter la délibération proposée. Le propriétaire des lieux ayant accepté entre temps le principe de la pose d’une nouvelle plaque. Karen Taïeb, adjointe à l’histoire de Paris, prend alors la parole :

« “Ne pas oublier, c’est aussi rester vigilant”, avait déclaré le président François Mitterrand venu en personne témoigner “de sa solidarité et de sa fidélité au souvenir”, lors du premier anniversaire de cette triste commémoration. Aussi, pour être fidèle au souvenir, la mention “Attentat antisémite au restaurant Goldenberg” va figurer en titre sur cette plaque commémorative, c’est ainsi qu’il est inscrit dans la mémoire collective et je me félicite donc de voir cette délibération ainsi amendée avec cette précision historique. »

Catherine Vieu-Charier, adjointe elle à la mémoire qui a joué un rôle important dans la mise en œuvre des plaques en souvenir des enfants juifs déportés dans les écoles parisiennes depuis le milieu des années 1990, prend à son tour la parole. Elle fait alors le lien direct entre les deux formes de commémoration :

« Je voudrais rappeler aussi que cette rue des Rosiers a été particulièrement frappée le 16 juillet 1942 et que des enfants qui ont échappé à la dramatique rafle nous ont raconté combien il était poignant de voir jeter par terre toutes les photos et tous les documents qui jonchaient le sol. On est donc bien dans un lieu où l’âme juive dont a parlé Karen était très forte, et qui disparaît effectivement. Il nous semblait important de recontextualiser et de rappeler que c’était bien au restaurant Goldenberg, et non pas sur une boutique qui s’appelle “Le Temps des cerises” et qui n’a pas grand-chose à voir avec le Pletzl et toute sa culture. »

La nouvelle plaque est inaugurée le 29 juin 2011.

Une accélération de la mémorialisation des attentats

Lorsque surviennent les attentats de janvier et de novembre 2015, cette nouvelle plaque de la rue des Rosiers est encore la seule à avoir été posée par la Ville. Son format fournit alors un cadre à la manière desquelles les plaques liées aux attaques de 2015 vont être rédigées. Le développement du principe de l’inclusion des listes de noms de victimes de la Shoah au cours des années 1990-2000 d’une part, l’ampleur inédite des attentats de 2015 de l’autre, entraînent en effet la mise en place d’une nouvelle politique publique municipale qui se caractérise par l’accélération de la mise en mémoire dans l’espace public.

Les attentats du 13 novembre 2015 marquent ainsi un net raccourcissement du délai moyen entre la survenue de l’attentat et son rappel dans l’espace public. La plaque qui rappelle l’attentat de 1986 de la rue de Rennes comme celle qui rend hommage aux victimes de l’attentat de 1982 de la rue des Rosiers avaient, toutes deux, été apposées à l’occasion du troisième anniversaire des attaques. Le délai est désormais d’une année seulement.

Cette accélération, depuis 2015, de la mémorialisation des attentats dans l’espace public parisien va de pair avec une plus grande solennité. Depuis leur installation en 2016, les plaques commémoratives du 13-Novembre ont ainsi connu des aménagements successifs pour les rendre davantage solennelles, à la hauteur du drame dont elles doivent rappeler le souvenir.

Ce nouveau registre d’action publique n’est toutefois pas rétroactif. Il participe de la construction tant d’une mémoire publique que d’un trou de mémoire pour ce qui concerne les attentats antérieurs à 2015 et qui sont très nombreux. En 2017, le capitaine de police Xavier Jugelé est poignardé sur les Champs-Élysées lors d’une attaque terroriste. Un an plus tard, la Ville de Paris y inaugure une plaque à sa mémoire. Les débats au Conseil municipal insistent alors sur l’importance du lieu :

« Français et étrangers, touristes et Parisiens, petits et grands passeront devant cette plaque commémorative. Elle rappellera pour ne jamais oublier qu’en ces lieux un odieux attentat terroriste est survenu. »

Il n’est pourtant pas rappelé, ni dans les débats ni dans l’espace public, qu’un attentat est survenu à la Galerie Point Show sur la même avenue, le 20 mars 1980, faisant deux morts et vingt-neuf blessés.

Des lieux de mémoire à distance : entre recueillement et vie quotidienne

Pourtant, la Ville de Paris a exprimé à plusieurs reprises son intention de rendre visible des attaques antérieures à 2015 qui sont aujourd’hui invisibles. Elle s’est alors heurtée à la réticence des propriétaires ou exploitants, comme évoquée par Christophe Girard dès 2008. Dans le cas des attaques terroristes, l’apposition de plaques commémoratives a en effet ceci de particulier qu’elle est toujours le produit d’une tension entre l’importance de se souvenir du drame et des victimes et la nécessité de continuer à vivre et de reprendre une activité sociale normale, notamment économique, dans les lieux touchés, et ce alors que précisément la menace du terrorisme n’est jamais totalement révolue.

Cette tension n’échappe pas à l’apposition de plaques concernant les attentats du 13 novembre 2015, et c’est d’ailleurs une différence majeure avec celles qui rappellent les attaques de janvier 2015. L’attentat antisémite du 9 janvier 2015 contre l’Hyper Casher est rappelé par une plaque sur la façade même du bâtiment qui a certes également une vocation économique. Mais sa nature le fait s’inscrire dans une histoire propre, qui est celle de la mémoire de l’antisémitisme, et justifie que la plaque s’y trouve. De même, c’est bien sur les murs de l’immeuble de la rue Nicolas-Appert qui abritait les bureaux du journal Charlie Hebdo que figure la plaque commémorative de l’attaque contre la rédaction du journal. C’est, en effet, non une entreprise privée ou un particulier mais la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), bailleur social en lien avec la municipalité, qui en est propriétaire.

Il en va différemment des plaques commémoratives consacrées au 13-Novembre. Chaque lieu touché compte sa propre plaque avec les noms des victimes mortes en ce lieu. Toutefois, et contrairement cette fois-ci à la pratique habituelle en matière de plaque commémorative dont les textes débutent d’ordinaire par « Ici… », « En ce lieu… », « Dans [ou devant] cet immeuble… », aucune de ces plaques inaugurées à Paris, en novembre 2016, à l’occasion du premier anniversaire des attentats n’a ét�é accrochée sur les murs des lieux mêmes où les tueries se sont déroulées. Elles sont toutes installées à distance.

Les cafés La Bonne Bière et Casa Nostra comme la salle de concert du Bataclan ne disposent pas, face à eux, d’un bâtiment public sur lequel poser une plaque. Des parcs ont donc été choisis. Dans le premier cas, la grille extérieure du square a servi de support. Dans l’autre, l’intérieur du square sert d’écrin à la stèle commémorative. Pour les autres lieux, le mur de l’hôpital Saint-Louis, celui du Palais de la femme ou encore un poteau de lampadaire accueillent la plaque. Volontariste, la politique publique municipale systématisée depuis le 13 novembre 2015 doit ainsi composer avec deux logiques différentes, celle du deuil et celle du retour à la normale.

À cet égard, la forme de jardin mémoriel qui a été choisie pour servir de monument du 13-Novembre articule de belle manière ces deux pratiques sociales d’hommage aux victimes, d’une part, et d’usage ordinaire de l’espace public, de l’autre. Elle marque l’aboutissement d’une politique publique certes récente mais volontariste.

À lire aussi, de la même autrice, l'article Du Drugstore Publicis au 13-Novembre : Paris face à ses attentats, une mémoire partielle

(crédits : S. Gensburger)