Trier

B

Émile Boutmy

Émile Boutmy

«Le père fondateur» «Toutes les qualités de l’administrateur, tous les dons de l’éducateur.» (© Photographie Richelieu)

Voir le portrait

Suzanne Bastid

Suzanne Bastid

« Madame Paul Bastid », comme la désignent jusque dans les années 1960 les Livrets de l’étudiant de l’IEP de Paris, est la première et unique femme titulaire d’un cours magistral rue Saint-Guillaume de 1941 à 1968.(© Stephanie Samper / Sciences Po)

Voir le portrait

C

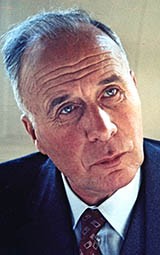

Jacques Chapsal

Jacques Chapsal

Second fondateur, homme de l’institution et plus encore de l’Institut, Jacques Chapsal a su imposer son style et ses choix en dédiant quarante ans au service de la Maison, dont trente comme directeur. (©DR)

Voir le portrait

Michel Crozier

Michel Crozier

Introducteur en France de la sociologie de l’action organisée, Michel Crozier a fondé le Centre de sociologie des organisations et le DEA de sociologie de Sciences Po. (© Louis Monier / Bridgeman)

Voir le portrait

Hélène Carrère d'Encausse

Hélène Carrère d'Encausse

Petite-fille d’émigrés russes, historienne à succès, secrétaire perpétuelle de l’Académie française, Hélène Carrère d’Encausse a mis à l’honneur la soviétologie à Sciences Po. (© Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons - cc-by-sa-3.0)

Voir le portrait

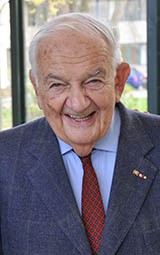

Jean-Claude Casanova

Jean-Claude Casanova

Premier professeur titulaire d’économie à l’IEP, premier président économiste de la FNSP, Jean-Claude Casanova est un ardent promoteur de la pluridisciplinarité et de l’autonomie universitaire. (crédit photo : © Service Audiovisuel (DES) / Sciences Po)

Voir le portrait

D

Duchesse de Galliera

Duchesse de Galliera

Richissime héritière, illustre femme du monde, hôtesse d’un salon parisien renommé, Marie Brignole Sale Galliera est l’anonyme bienfaitrice de l’École libre des sciences politiques(©Sciutto / Gallica/BNF).

Voir le portrait

Jean- Baptiste Duroselle

Jean- Baptiste Duroselle

Grand maître de l’histoire des relations internationales, Jean-Baptiste Duroselle a été un agent de liaison entre histoire et science politique, entre Sorbonne et Sciences Po. Plus encore, son parcours authentiquement international en fait un passeur entre l’École française de relations internationales et les traditions étrangères. (©Jean-Régis Roustan / Roger-Viollet)

Voir le portrait

Jeannie de Clarens

Jeannie de Clarens

Jeannie de Clarens, née Rousseau, première de sa promotion en juillet 1940, entame au sortir de la rue Saint-Guillaume une carrière d’espionne-interprète exceptionnelle. À 23 ans, elle a offert aux Alliés un des renseignements les plus précieux de la Deuxième Guerre Mondiale. Une véritable héroïne de “l’armée des ombres”. (© Sandrine Gaudin / Sciences Po)

Voir le portrait

Richard Descoings

Richard Descoings

Richard Descoings a été un « grand directeur » qui ne laissa personne indifférent, à l’image de l’institution avec laquelle il n’a cessé de se confondre durant seize ans. Homme des grandes « ambitions » et des « avancées remarquables », il figure aux rangs des pères fondateurs de Sciences Po (crédit photo : © François Lebel)

Voir le portrait

E

Thérèse Ehlers-Holstebroe

Thérèse Ehlers-Holstebroe

« Figurent pour la première fois six femmes dont le Conseil a autorisé l’inscription. Parmi ces étudiantes deux sont Serbes, une Danoise, une Palestinienne, une Française et une Canadienne. [1] » La Danoise dont il est ici question est Thérèse Ehlers-Holstebroe dont nous pouvons retracer le parcours grâce au travail de recherche inédit effectué par ses lointaines consœurs. [2] (© Archives de Sciences Po)

Voir le portrait

F

Le groupe des fondateurs

Le groupe des fondateurs

Les bonnes fées qui se penchent sur le berceau de l’École libre de sciences politiques présentent des caractéristiques communes tout en provenant d’horizons très variés ; elles ont donné à l’ELSP les moyens de devenir un véritable « carrefour des classes dirigeantes ».(crédit photo : Pierre Emile Levasseur/Gallica/BNF)

Voir le portrait

G

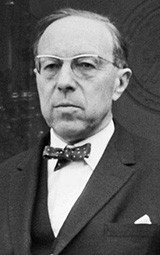

François Goguel

François Goguel

Discret président de la FNSP, François Goguel a été de toutes les fondations, de tous les débats, de tous les combats de l’histoire de Sciences Po. Gardien de l’École française de science politique, il a joué un rôle crucial dans l’institutionnalisation de la discipline. (crédit photo : ©DR)

Voir le portrait

Raoul Girardet

Raoul Girardet

Historien de renom et intellectuel controversé, Raoul Girardet, par son parcours et par son œuvre, témoigne de ce que le milieu Sciences Po a pu produire d’original et de meilleur à la croisée de la sociologie, de la science politique et de l’histoire.(©DR)

Voir le portrait

Alfred Grosser

Alfred Grosser

Premier directeur d’études et de recherche du Troisième cycle de la FNSP et professeur emblématique de l’IEP, Alfred Grosser, l’homme du dialogue franco-allemand, incarne les vertus du comparatisme et de l’européanisation si chères à Sciences Po. (Crédit photo : ©Thomas Arrivé / Sciences Po)

Voir le portrait

Michel Gentot

Michel Gentot

Michel Gentot est-il un haut fonctionnaire atypique, égaré à Sciences Po par amour de la pédagogie et de la science ? Faut-il au contraire voir en lui l'incarnation du lien invisible mais puissant qui unit les grands Corps et Sciences Po, école de pouvoir ? Gestionnaire modernisateur, familier des arcanes ministériels, professionnel du droit, Gentot inaugure le modèle du « directeur-haut fonctionnaire ». (crédit photo : Janine Mossuz-Lavau / Sciences Po)

Voir le portrait

H

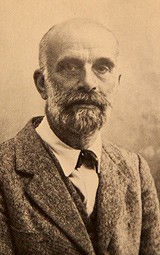

Élie Halévy

Élie Halévy

« Le portrait idéal de l’intellectuel libéral français » ? (François Furet) (©DR)

Voir le portrait

Serge Hurtig

Serge Hurtig

Secrétaire général de la FNSP durant trois décennies, Serge Hurtig a contribué à internationaliser Sciences Po et la science politique française. (Dessin © Charles Szlakmann / Sciences Po)

Voir le portrait

Pierre Hassner

Pierre Hassner

Spécialiste éminent des relations internationales, Pierre Hassner est un théoricien, philosophe de la politique, observateur subtil de la scène mondiale. (crédit photo : © Caroline Maufroid / Sciences Po)

Voir le portrait

J

Miriam Jaffé

Miriam Jaffé

« Nous avons cette année, parmi nos élèves, quinze étudiantes françaises ou étrangères […] Aux examens de fin d’année 1919-1920, une jeune Palestinienne a obtenu le diplôme avec la mention très bien. [1] » Déjà anonyme et aussitôt tombée dans l’oubli, la première femme diplômée de l’École libre des sciences politiques sort de l’ombre en 1968, grâce aux démarches de son fils, professeur d’économie à l’université de Tel Aviv. En remettant aux autorités de la rue Saint-Guillaume la copie du diplôme de sa mère, devenue Madame Weinshall, il redonne toute sa place dans la mémoire collective de Sciences Po à une brillante pionnière enfin nommée : Miriam Jaffé. (© Stephanie Samper / Sciences Po)

Voir le portrait

Jean-Marcel Jeanneney

Jean-Marcel Jeanneney

« Économiste rare, à la fois théoricien empiriste et praticien », Jean-Marcel Jeanneney appartient au cercle restreint des anges gardiens de Sciences Po. (© Teidix / CC BY-SA 4.0)

Voir le portrait

L

Anatole Leroy-Beaulieu

Anatole Leroy-Beaulieu

Un intellectuel engagé, précurseur et promoteur des études russes et orientales. (crédit photo : © Henri Mannes)

Voir le portrait

Georges Lavau

Georges Lavau

Juriste de formation, politiste de profession, George Lavau s’est fait connaître par ses études sur les partis politiques et son ambition d’en dévoiler la dimension sociale. (crédit photo :© Janine Mossuz-Lavau / Sciences Po)

Voir le portrait

Alain Lancelot

Alain Lancelot

Premier universitaire à accéder à la tête de Sciences Po, Alain Lancelot n’en présente pas moins un profil atypique, à la confluence des pouvoirs intellectuel et universitaire, politique et administratif, économique et médiatique. (crédit photo : © Sophie Barluet / Sciences Po)

Voir le portrait

M

Jean Meynaud

Jean Meynaud

« Inventif, actif, bousculant, expansif et conquérant, Jean Meynaud allait tout créer, sur la table rase, avec le dynamisme de ceux qui devaient construire par la suite sur les hauts plateaux de Brasilia ou de Tignes. » (Jacques Chapsal) (crédit photo : © Henri Mellin)

Voir le portrait

Jean Meyriat

Jean Meyriat

« Homme de plume aux multiples facettes » (Jean-Michel Rauzier), Jean Meyriat a été tout à la fois professeur, chercheur, entrepreneur en institutions scientifiques et professionnel reconnu en France et à l’étranger.(©DR)

Voir le portrait

Henri Mendras

Henri Mendras

« Inventeur » de la sociologie française d’après-guerre, pionnier de la sociologie de terrain, Henri Mendras joue un rôle majeur dans l’enseignement et la recherche sociologique à Sciences Po. (©DR)

Voir le portrait

P

Annick Percheron

Annick Percheron

Première femme à diriger le prestigieux Centre d’étude de la vie politique française (CEVIPOF, aujourd’hui Centre de recherches politiques de Sciences Po), Annick Percheron est également pionnière par l’introduction du domaine d’étude de la socialisation politique dans la science politique française. (© Stephanie Samper / Sciences Po)

Voir le portrait

R

Pierre Renouvin

Pierre Renouvin

Une œuvre qui témoigne de la fécondité du dialogue entre l'histoire et la science politique. (Crédit photo : © DR)

Voir le portrait

René Rémond

René Rémond

René Rémond a accompagné le développement de la FNSP, des premiers pas du Troisième cycle à la présidence de la Fondation, durant près d’un demi-siècle.(©DR)

Voir le portrait

Odile Rudelle

Odile Rudelle

Odile Rudelle s’inscrit dans la lignée des premières femmes chercheuses de Sciences Po, formées au sein de son Troisième cycle d’études politiques et intégrant ses premiers laboratoires. (© Alice WATERNAUX / CC BY-SA)

Voir le portrait

Nicole Racine

Nicole Racine

Spécialiste de l'histoire des intellectuel.les, Nicole Racine a emprunté un itinéraire original par ses objets, ses questions et ses méthodes, libre et pluriel dans ses appartenances, toujours fidèle à Sciences Po dont elle est l'une des chercheuses pionnières inspirantes.(© Service Audiovisuel (DES) / Sciences Po)

Voir le portrait

S

Albert Sorel

Albert Sorel

« Un des maîtres de la jeunesse et un de ses conseillers les plus écoutés. » (Alfred de Foville) (Crédit photo : ©Reutlinger / Sciences Po)

Voir le portrait

André Siegfried

André Siegfried

Une figure de référence, si ce n’est LA figure de référence de la science politique française (©DR).

Voir le portrait

Renaud Sainsaulieu

Renaud Sainsaulieu

« Homme de science et d’action », missionnaire infatigable de la sociologie d’entreprise, militant de la formation pour adulte, Renaud Sainsaulieu est, aux côtés d’Henri Mendras et de Michel Crozier, l’un des pères fondateurs des études sociologiques à Sciences Po.(©DR)

Voir le portrait

T

Hippolyte Taine

Hippolyte Taine

« L'un des chefs reconnus de la génération nouvelle, il fut leur conscience intellectuelle, leur maître à penser et leur maître à écrire. » (Albert Sorel) (©Léon Bonnat-Synnberg/CC-BY 4.0 /Wikimedia)

Voir le portrait

Jean Touchard

Jean Touchard

« Il n’est aucun des services de la Fondation qui n’ait été marqué de son activité. » (Jacques Chapsal). Si Jean Meynaud a été le « bulldozer des percées tous azimuts », son bref passage à la tête de la FNSP fait figure d’étoile filante comparé à la longévité – 17 ans – du secrétariat général de Jean Touchard. Ce dernier, plus que Meynaud, a été le grand ordonnateur de la recherche collective, assurant la formation des chercheurs au sein d’un Troisième cycle pionnier, leur ouvrant des débouchés au sein de centres de recherche rattachés au CNRS, mettant ainsi en ordre de marche l’institution de recherche FNSP. (Dessin © Charles Szlakmann / Sciences Po)

Voir le portrait

Georges Tapinos

Georges Tapinos

Père du DEA de démographie économique, Georges Tapinos a introduit à l’IEP une spécialité rayonnante à l’étranger et a ainsi contribué à la réputation internationale de Sciences Po.(©DR)

Voir le portrait

Marie-France Toinet

Marie-France Toinet

Pouvait-il y avoir plus bel hommage que celui rendu à Marie-France Toinet dans la revue French Politics and Society [1] par les plus grands noms de la science politique américaine, Suzanne Berger (MIT), Theodore Lowi (Cornell), Sidney Tarrow (Cornell) et Stanley Hoffmann (Harvard) – témoignage, s’il en était besoin, de la reconnaissance dont jouissait outre-Atlantique l’une des plus célèbres américanistes françaises ? (© Charles Szlakmann / Sciences Po)

Voir le portrait

V

Simone Veil

Simone Veil

Diplômée de Sciences Po en 1948, Simone Veil est une icône de la lutte pour les droits des femmes et une inlassable militante pour la transmission et la mémoire de la Shoah. (© Sandrine Gaudin / Sciences Po)

Voir le portrait