Juste avant la chute du mur de Berlin en 1989, Jacques Rupnik a participé à la réalisation de The Other Europe, série de six films documentaires réalisés dans les pays d'Europe centrale et orientale pour la chaîne de télévision britannique Channel Four. Il a également publié un livre intitulé The Other Europe tiré de cette expérience. Les archives de ces documentaires (témoignages de représentants communistes comme d’opposants au régime, d’artistes, d’intellectuels et d’anonymes) seront conservées à Prague sous les auspices de la Bibliothèque Vaclav Havel et numérisées de façon à être accessibles en ligne. De nombreux entretiens le sont d’ores et déjà sur le site de The Other Europe. Nous republions ici l'entretien réalisé avec Jacques Rupnik, disponible sur le site du CERI, au cours duquel il nous raconte l’histoire de cette (incroyable) épopée, du tournage du documentaire au combat pour conserver et diffuser les archives.

Pouvez-vous nous conter la genèse de 'The Other Europe' ?

J’ai réalisé entre 1986 et 1988 un documentaire pour la chaîne de télévision anglaise Channel Four. L'objectif était de présenter la situation en Europe du Centre et de l'Est, à une époque où l’attention était principalement focalisée sur le phénomène Gorbatchev. Tous les médias occidentaux traitaient de l’Europe du Centre-Est par rapport au phénomène Gorbatchev. Nous avons donc voulu prendre le contre-pied de cette vision : nous avons souhaité faire un film qui ne montrerait pas l'effet Gorbatchev sur l'Europe du Centre-Est mais sur l'empire soviétique vu de l'intérieur des pays d’Europe centrale et orientale et de préférence par en bas.

L'idée aussi, c'était de ne pas filmer pays par pays, ce qui aurait été plus simple, mais qui aurait eu un effet encyclopédie (nous aurions parlé de la prise de pouvoir, puis de la période stalinienne puis de la déstalinisation), cela aurait été très répétitif même en soulignant les différences entre les pays. Nous avons donc choisi de travailler de façon thématique et nous avons disposé de moyens assez considérables pour notre projet.

Nous avons mis deux ans pour réaliser cette entreprise. Nos voyages ont commencé au début de 1987 et ils ont duré jusqu'à la fin de l'été, le début de l'automne 1988. Nous avons sillonné l'ensemble des pays mais nous avons dû ensuite faire certains choix lors du montage du film. Par exemple, nous sommes allés en Albanie mais nous n'avons finalement pas inclus l'Albanie dans le film ni la Yougoslavie. La difficulté majeure était la suivante : puisque nous avions choisi une approche thématique, il aurait à chaque fois fallu dire et répéter : « Néanmoins, les choses étaient différentes en Albanie parce que le régime Hojda était un totalitarisme pur et dur ». Idem pour le système yougoslave qui était particulier et qui aurait mérité un autre projet documentaire. Nous avons cependant tourné en Albanie de manière non officielle, en touristes, et les archives qui vont être rendues publiques sont uniques. Elles contiennent des images de Tirana filmé en 1987, une ville déserte, sans aucune voiture, sans rien.

C'est donc là que réside le travail. Vous ne pouvez utiliser l’ensemble des choses que vous avez accumulées, vous vous concentrez sur ce qui compte, c’est-à-dire qu’il vous faut définir l'espace que vous voulez traiter, définir le terrain. Ensuite se pose la question de l'accès.

Comment avez-vous travaillé ? On imagine que vous avez rencontré de nombreuses difficultés…

En effet, l’accès est la question la plus difficile. En outre, selon les pays, vous n'avez pas le même accès aux sources. A l’époque, le chercheur, lorsqu’il sillonnait un pays comme la Pologne, avait son carnet et son crayon dans sa poche. Il n'avait pas d'ordinateur et d’ailleurs, s’il y en avait eu un, celui-ci lui aurait été tout de suite confisqué. Si le chercheur des années 1980 n’avait pas besoin de grand-chose, la situation est différente pour le réalisateur d’un documentaire. En effet, filmer est une activité publique qui exige l'obtention d'une autorisation.

Vous avez également dû travailler en équipe...

Oui, bien sûr, nous étions une équipe. J'étais considéré comme l'auteur. Sur le générique du film, on peut lire Written and presented by Jacques Rupnik. Le producteur était Nick Fraser, qui avait sa propre maison de production et qui a géré le projet pour le compte de Channel Four, une chaîne qui venait d’être créée et qui était alors considérée d'avant-garde, un genre de France Culture de la télévision ou d’ARTE. Nick Frazer a été ensuite pendant vingt-cinq ans directeur du film documentaire à la BBC, soit la référence en la matière.

Nous disposions de moyens non négligeables pour faire des choses qui ne devaient pas forcément obéir à des considérations commerciales. Nous avions, bien entendu, besoin d'un réalisateur, quelqu'un qui sache faire des films. Nick Fraser a alors choisi Tom Roberts.

C’était un grand reporter qui était allé aux quatre coins du monde : le Nicaragua, le Moyen-Orient, sur tous les terrains où il y avait des problèmes, un conflit, Tom Roberts était là et il avait un talent rare pour faire parler toutes les parties en présence. Il parvenait toujours par exemple à envoyer avant la deadline le meilleur reportage sur Douala ou Managua pour l'émission Panorama, qui était la référence, l'émission culte de la BBC et qui existe d’ailleurs toujours[1]Emission d'investigation journalistique diffusée sur la chaîne publique BBC One, à 20h30 chaque lundi..

Mais avec une équipe commencent les difficultés. Il y avait un auteur, un producteur et un réalisateur. L’auteur que j’étais ne connaissait rien à la façon dont se fabrique un film. De l’autre côté, le réalisateur n’avait jamais mis les pieds en Europe centrale. En outre, il était un pro du reportage, plutôt que du documentaire.

Tom Roberts avait pour habitude de filmer l'action, il interviewait des gens sur des barricades ou des personnes qui se terraient dans des lieux secrets. Personnellement, je travaillais dans de toutes autres conditions et nous avons dû apprendre à travailler ensemble, c’est là que résidait l'originalité et la grande difficulté de l’expérience.

Tom Roberts avait pour habitude de filmer l'action, il interviewait des gens sur des barricades ou des personnes qui se terraient dans des lieux secrets. Personnellement, je travaillais dans de toutes autres conditions et nous avons dû apprendre à travailler ensemble, c’est là que résidait l'originalité et la grande difficulté de l’expérience.

Durant notre premier voyage de repérage, à Berlin-Est au début de 1987, je me souviens que nous étions dans notre hôtel sur Alexander Platz. Tout est sinistre, gris et nous nous interrogeons sur ce qu’on pourrait filmer. Au bout de trois jours, nous avons rencontré des officiels auxquels nous avions demandé l’autorisation de filmer dans certains lieux ou certaines choses particulières, quelques rares autorisations nous ont été accordées. Nous avons ainsi visité une coopérative agricole, nous sommes allés dans un Kombinat, nom qu’on donnait aux grandes usines, nous nous sommes ainsi rendus pas loin de Dresde. Après avoir tourné en rond durant deux jours, après qu’on nous a accordé deux fois rien, mon nouveau partenaire, le réalisateur, que je ne connaissais pas encore bien me dit : « Jacques, où est-on ? Qu'est-ce qu’il se passe ? ». Ma réponse a été : « Rien, il ne se passe rien et c'est ce qu'il va falloir filmer. » A ce moment-là, il a cru que je jouais au malin et nous avons eu un échange un peu vif. Je le raconte parce qu’il reflète exactement le problème auquel nous étions confrontés : comment faire ? Comment filmer un documentaire dans un pays où il ne se passe « rien », où il ne se passe apparemment rien ?

Nous avons connu cette difficulté à Berlin mais nous la retrouvions partout. Nous sommes allés filmer à Prague et il ne se passait « rien ». J’ai d'ailleurs posé cette question à Vaclav Havel dans un entretien et il m’a répondu : « En effet, c’est cela, les gens de l’étranger arrivent ici, à Prague. Ils se promènent et ils disent : « il ne se passe rien, les gens se promènent, ils font leurs courses, ils vont dans leur maison de campagne, bref, il ne se passe rien. De quoi se plaignent-ils ? Il faudrait que les visiteurs vivent ici pour qu'ils voient ce que sont les conditions de ce mode de vie, les mécanismes de la répression, le prix à payer pour cela et aussi quel est le prix à payer pour ceux qui n'acceptent pas de se ranger

Nous avons connu cette difficulté à Berlin mais nous la retrouvions partout. Nous sommes allés filmer à Prague et il ne se passait « rien ». J’ai d'ailleurs posé cette question à Vaclav Havel dans un entretien et il m’a répondu : « En effet, c’est cela, les gens de l’étranger arrivent ici, à Prague. Ils se promènent et ils disent : « il ne se passe rien, les gens se promènent, ils font leurs courses, ils vont dans leur maison de campagne, bref, il ne se passe rien. De quoi se plaignent-ils ? Il faudrait que les visiteurs vivent ici pour qu'ils voient ce que sont les conditions de ce mode de vie, les mécanismes de la répression, le prix à payer pour cela et aussi quel est le prix à payer pour ceux qui n'acceptent pas de se ranger

Il fallait donc parvenir à montrer les mécanismes de contrôle social, qui ne sont pas des choses qui apparaissent à l'œil nu. C’est la première difficulté lorsqu’on essayait de filmer la vie en Europe centrale à cette époque mais je crois que ça vaut pour d’autres régimes de ce type. Il n’était pas possible de filmer à la manière d’un reporter, par conséquent, le réalisateur était très frustré

Comment avez-vous finalement réussi à surmonter cette difficulté ?

En fait, vous devez arriver avec une idée préconçue. Si vous ne voulez pas vous contenter du reportage superficiel « les gens se promènent dans Prague, vaquent à leurs occupations, etc. », vous devez avoir vos clés de lecture au préalable. Comment fonctionne le régime communiste finissant, à l’époque nous disions « fatigué » ? Qu'est ce qui lui permet de fonctionner ? Ses ressorts et ses défaillances. Quelles clés de lecture pouvons-nous proposer ?

C'est là où vous comprenez que le mot documentaire possède un sens particulier. En effet, lorsque vous filmez dans des conditions de non-liberté, vous devez savoir à l'avance ce que vous voulez montrer et ce que vous allez filmer. Alors certains diront « mais vous aviez des idées préconçues », « un biais cognitif », oui, tout à fait, absolument.

N’est-ce pas la raison même pour laquelle Channel Four vous a demandé de participer à ce film ?

En effet, c'est pour cette raison que j’ai été recruté. On avait proposé le projet à Norman Stone, professeur d'histoire contemporaine à Oxford, mais celui-ci a refusé. Il a répondu : « Ce n'est pas pour moi, je ne m'imagine pas devant une usine à biscuits en Bulgarie en train de faire un commentaire sur les aléas de planification socialiste mais je peux vous dire qui est la meilleure personne pour ce projet » et il a donné mon nom.

Cela a également coïncidé avec le fait que j'avais été invité dans une émission de télévision en Angleterre, au début de l’année 1986 je crois, où j'avais participé à un débat d'une heure sur la Perestroïka avec Fiodor Bourlatski, l’un des conseillers de Gorbatchev. J'avais essayé de montrer les contradictions et les limites de cette volonté de réforme voulue par Gorbatchev. J’avais tenté d’expliquer qu’il n’était pas possible de réformer l'économie sans réformer le système politique, ce dont il commençait à se douter, et si vous voulez réformer la politique, abolir la censure avec la glasnost, vous mettez le doigt dans l’engrenage et vous êtes obligé ensuite d'ouvrir le pays, de desserrer le régime. C'est l'histoire du Printemps de Prague en 1968.

La conjonction de la recommandation de Norman Stone et de ma participation au débat plus mon expérience antérieure à la BBC[2]J'ai été recruté à la BBC comme researcher. Le BBC World Service, qui diffuse en quarante langues depuis les années 1920, possédait un service de recherche spécialisé sur le monde soviétique … Continue reading, juste après ma thèse, ont fait que certaines personnes à Londres me connaissaient et que j’ai été sollicité pour réaliser ce documentaire.

Comment se passent les choses lorsque vous arrivez dans un pays de cette partie de l’Europe ?

Lorsque vous vous rendez dans les pays d’Europe du Centre-Est pour filmer, vous ne partez pas à l'aventure, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas vous arriver des aventures, que vous n'aurez pas, divine surprise, la possibilité de filmer des choses que vous n'aviez pas prévu de filmer mais vous devez néanmoins tout envisager. Par exemple, vous savez que vous allez faire un film sur le pouvoir. L’un de nos six films porte sur ce sujet. Il s'intitule Eux, du nom d’un livre écrit par Teresa Toranska, écrivain polonaise, sur les hommes au pouvoir, les communistes, « eux ».

Nous avons un film sur l'économie : comment gérer une économie planifiée, complètement délabrée ? Nous avons un film sur la culture et la contre-culture et son lien avec la dissidence. Le dernier de nos films s'intitule Réforme et révolution.

Sur chaque thème, vous avez besoin d'un certain nombre d'éléments. Ceux-ci peuvent être des entretiens - là, ça allait, mon carnet d'adresses était bien garni parce que j'ai longtemps bourlingué dans la région. J'avais lu à peu près tout le monde, donc de ce côté-là aussi, j'avais ce qu'il fallait. Mais nous avions aussi besoin de lieux, d'interlocuteurs pour illustrer nos propos. Pour cela, il nous fallait obtenir l'autorisation de filmer dans les endroits que nous avions choisis. Dans certains pays, celle-ci est aisée à obtenir, par exemple en Hongrie ou dans une moindre mesure, en Pologne. En Hongrie, nous pouvions filmer pratiquement tout ce que nous voulions à partir du moment où l’on acceptait de payer pour cela. A Budapest, j'ai même interrogé des dissidents, y compris un certain Viktor Orban, sans que cela ne pose aucun problème, mais aussi l’écrivain György Konrad. D'autres fois, les autorisations étaient accordées au compte-goutte, comme en Tchécoslovaquie. Dans ce pays, nous avions un jour reçu une réponse à notre demande de filmer qui avait beaucoup amusé notre producteur qui l'avait par la suite affiché dans son bureau, elle tenait en trois lignes : « Votre projet de film dans notre pays n'est pas dans l'intérêt de la République tchécoslovaque ». Évidemment, pour nous, cette réponse symbolisait le grotesque parfait, l'idée qu'un film doive servir les intérêts de l'Etat dans lequel il est tourné !

Sur chaque thème, vous avez besoin d'un certain nombre d'éléments. Ceux-ci peuvent être des entretiens - là, ça allait, mon carnet d'adresses était bien garni parce que j'ai longtemps bourlingué dans la région. J'avais lu à peu près tout le monde, donc de ce côté-là aussi, j'avais ce qu'il fallait. Mais nous avions aussi besoin de lieux, d'interlocuteurs pour illustrer nos propos. Pour cela, il nous fallait obtenir l'autorisation de filmer dans les endroits que nous avions choisis. Dans certains pays, celle-ci est aisée à obtenir, par exemple en Hongrie ou dans une moindre mesure, en Pologne. En Hongrie, nous pouvions filmer pratiquement tout ce que nous voulions à partir du moment où l’on acceptait de payer pour cela. A Budapest, j'ai même interrogé des dissidents, y compris un certain Viktor Orban, sans que cela ne pose aucun problème, mais aussi l’écrivain György Konrad. D'autres fois, les autorisations étaient accordées au compte-goutte, comme en Tchécoslovaquie. Dans ce pays, nous avions un jour reçu une réponse à notre demande de filmer qui avait beaucoup amusé notre producteur qui l'avait par la suite affiché dans son bureau, elle tenait en trois lignes : « Votre projet de film dans notre pays n'est pas dans l'intérêt de la République tchécoslovaque ». Évidemment, pour nous, cette réponse symbolisait le grotesque parfait, l'idée qu'un film doive servir les intérêts de l'Etat dans lequel il est tourné !

Les autorités tchécoslovaques nous avaient refusé le droit de tourner mais comme j'étais le narrateur, il était impossible de réaliser ces documentaires sans passer par Prague[3]Jacques Rupnik est né à Prague et il a également été conseiller de l'ancien président de la République tchèque Vaclav Havel durant sa présidence.. Nous avons refait une tentative un an plus tard, en 1988 en demandant vraiment le programme minimum : le pont Charles, la place Venceslas et le Lucerna, la salle de concert, la salle de bal qui d'ailleurs autrefois appartenait à la famille Havel qui est une grande famille liée au milieu artistique.

Ces trois choses nous ont été accordées. Ensuite, c’était à nous d’essayer de compléter, ce que nous avons fait en arrangeant une interview avec Vaclav Havel chez lui, par des moyens détournés et une fois que nous avions rempli notre mission officielle, juste avant notre départ.

Comment avez-vous procédé pour parvenir à contourner les restrictions ou les contraintes ?

Il est possible de faire ce que nous avons fait pour l’entretien avec Havel. Parfois, la chose fonctionne mais parfois cela ne fonctionne pas. Nous avons aussi sous-traité un entretien avec une dissidente sur son lieu de travail à Prague.

L’entretien avec Havel est passionnant. Il essaie de décrire ce qu’il appelle le système post-totalitaire. La conversation a donc un grand intérêt, notamment pour les gens qui font de la science politique. D’autres de nos entretiens sont des témoignages dans lesquels les gens nous racontent ce qu'ils ont vécu : pour certains, les années 1940, 1950, les procès, les prisons, etc. Mais nous avons aussi des entretiens réalisés avec des intellectuels, Zdena Tominova, écrivain et porte-parole de la Charte 77, Jana Starkova, Bronislaw Geremek, ainsi qu'avec différentes personnalités exilées, qui développent leur analyse, leur pensée. Leur propos est particulièrement intéressant pour essayer d'introduire dans un tel documentaire une réflexion sur la nature du système politique et son évolution.

Vous, vous arrivez dans un pays avec votre conception, vous essayez de filmer ce que vous pouvez dans le cadre cette conception qui, bien entendu, s’adapte et évolue au cours du tournage. Vous achetez des archives, car en Europe du Centre-Est, les archives étaient à vendre, à différents prix selon les pays. Les Roumains nous ont vendu à un prix assez élevé les vidéos de leur journal télévisé, les vidéos des meetings de Ceaucescu. Je pense qu’on a su en faire un usage pertinent et efficace. Ces archives sont en tout cas édifiantes pour quiconque veut comprendre ce qu'est un résidu de système totalitaire à l'ancienne. Les images des rituels totalitaires sont parfois un peu risibles, par exemple celles montrant des foules de jeunes enthousiastes, scandant le nom du Conducator, agitant leurs drapeaux, des mises en scène de la mobilisation de masse que les autres pays avaient déjà abandonnées.

Vous, vous arrivez dans un pays avec votre conception, vous essayez de filmer ce que vous pouvez dans le cadre cette conception qui, bien entendu, s’adapte et évolue au cours du tournage. Vous achetez des archives, car en Europe du Centre-Est, les archives étaient à vendre, à différents prix selon les pays. Les Roumains nous ont vendu à un prix assez élevé les vidéos de leur journal télévisé, les vidéos des meetings de Ceaucescu. Je pense qu’on a su en faire un usage pertinent et efficace. Ces archives sont en tout cas édifiantes pour quiconque veut comprendre ce qu'est un résidu de système totalitaire à l'ancienne. Les images des rituels totalitaires sont parfois un peu risibles, par exemple celles montrant des foules de jeunes enthousiastes, scandant le nom du Conducator, agitant leurs drapeaux, des mises en scène de la mobilisation de masse que les autres pays avaient déjà abandonnées.

Vous avez donc des archives, les images et les entretiens que vous avez filmés et avec tout cela vous essayez au retour de faire un film documentaire, qui est donc tout le contraire d'un reportage mais qui est une reconstruction de la réalité. C’est pour ça que nous ne prétendions pas à « l'objectivité ». C’est bien sûr une question débattue à propos des médias et de l’information. On connaît le débat autour de l'objectivité wébérienne en sciences sociales, qui est une notion importante, discutable et discutée et qu’il ne faut pas confondre avec la boutade de Sartre à ce sujet: « L'objectivité, c'est cinq minutes pour les Juifs et cinq minutes, pour Hitler ». Il est important de distinguer le travail du chercheur, qui étudie une région, un système politique et emploie certains concepts qu’il juge pertinents, d’un documentaire, qui se nourrit de sa recherche mais qui n’a pas la prétention à « l’objectivité » évoquée par Sartre que je distinguerais de l’honnêteté intellectuelle. C’est acceptable à condition d’être explicite. Tout d’abord, il y avait un narrateur, celui-ci dit clairement : « C'est ainsi que je vois les choses. Vous avez le droit de penser autre chose, mais voilà comment les choses sont pour moi. Je ne manipule pas les faits, j’en propose un tableau et une lecture ».

On peut dire que les documentaires que vous avez réalisés sont une construction, ou même une reconstruction, à partir d'une conception que vous aviez au préalable et qui vous a été imposée par les conditions de tournage.

En effet et en ce sens, nos documentaires sont tout à fait différents de ce que nous entendons aujourd'hui par ce terme. De nos jours, tout le monde filme tout et sans cesse. Aujourd'hui, avec un téléphone portable, vous pouvez tout filmer et diffuser. Le monde de l’infotainment et des réseaux sociaux se nourrit de ce que certains prennent pour du « journalisme citoyen ». Nous, nous étions dans une autre démarche et dans un monde où le téléphone portable n’existait pas, le fax n’était pas accessible, Internet n’existait pas. Les lignes téléphoniques, quand elles fonctionnaient, n'étaient pas fiables et souvent écoutées. Par ailleurs, les personnes que nous souhaitions joindre n'avaient pas toutes le téléphone ou elles ne souhaitaient pas être appelées de l’étranger. Nous étions dans un système où la communication était très contrôlée, très restreinte.

En effet et en ce sens, nos documentaires sont tout à fait différents de ce que nous entendons aujourd'hui par ce terme. De nos jours, tout le monde filme tout et sans cesse. Aujourd'hui, avec un téléphone portable, vous pouvez tout filmer et diffuser. Le monde de l’infotainment et des réseaux sociaux se nourrit de ce que certains prennent pour du « journalisme citoyen ». Nous, nous étions dans une autre démarche et dans un monde où le téléphone portable n’existait pas, le fax n’était pas accessible, Internet n’existait pas. Les lignes téléphoniques, quand elles fonctionnaient, n'étaient pas fiables et souvent écoutées. Par ailleurs, les personnes que nous souhaitions joindre n'avaient pas toutes le téléphone ou elles ne souhaitaient pas être appelées de l’étranger. Nous étions dans un système où la communication était très contrôlée, très restreinte.

Dans les conditions de non-liberté dans lesquelles nous travaillions, il nous aurait été rigoureusement impossible de réaliser un film à la manière de Frederick Wiseman, sans narrateur ni médiation, dans les conditions de non-liberté dans lesquelles nous travaillions. Aujourd’hui, les gens ont du mal à l’imaginer car on peut tout filmer et les entretiens se font par Zoom. On peut également filmer en caméra cachée mais à l’époque, nous ne faisions pas de vidéo, notre caméra était visible, l’équipement était lourd et important. Les conditions qui étaient les nôtres nous obligeaient à tout bien penser à l'avance, à bien préparer chaque séquence. Ensuite, il nous fallait essayer de dérouler notre plan, parvenir à penser où nous allions utiliser tel ou tel plan ou tel entretien dans notre schéma tout en restant ouvert à tout ce qui peut se présenter et donc à l'improvisation.

Quelles ont été surprises ou les aventures qui ont néanmoins eu lieu durant le tournage ?

Je me souviens par exemple que nous avons filmé des mines de lignite à ciel ouvert en RDA, occupant des dizaines et des dizaines, voire des centaines de kilomètres d’une nature détruite. Un paysage lunaire.

La ville entière de Hoyerswerda, non loin de Dresde, est construite autour du complexe industriel et des mines. Elle comptait 70 000 mille habitants à l’époque, moins de 20 000 aujourd’hui. Nous avons filmé les résidences des ouvriers, le terrain de sport, l'école, la maison de la culture où le samedi soir, on vient danser. Tout le monde vit autour de l'usine et grâce à l'usine, chacun est reconnaissant à l'usine qui pourvoit travail, confort et encadrement. Nous avons filmé l’usine, la ville, la vie des gens et j’ai demandé l’autorisation de réaliser un entretien avec le chef du syndicat. Son adjoint est alors venu nous voir pour savoir ce que nous voulions lui demander précisément. J’ai répondu : « Je veux l’interroger sur les salaires, les conditions de travail, les normes de travail, des choses de ce style ». Je lui donne quelques questions que je souhaitais aborder sur le rôle du syndicat. Il est d'accord, on se prépare et on commence à tourner. Le chef du syndicat est assis au bout de la table, je suis en face de lui et Tom Roberts est un peu derrière moi, avec la caméra.

Je commence par poser quelques questions bateaux, puis lorsque j’ai un peu endormi mon public, je lui demande : « Comment est-ce que vous compareriez votre qualité de vie d'ouvrier est-allemand à celle d’un ouvrier ouest-allemand ? ». Alors là, on voit son regard. Il n’a encore rien dit mais son regard parle pour lui. Ensuite, il bafouille : « Mais pourquoi me demandez-vous cela ? Bien sûr, nous vivons beaucoup mieux que les ouvriers de l’Ouest. Il essaye de se rattraper mais le mal est fait. Je lui donne quelques éléments de comparaison et il est vraiment en difficulté. Il s’est ensuite fâché et il nous a dit : « Bon, écoutez, ce ne sont pas du tout les questions qui étaient prévues pour l’entretien, donc arrêtez, arrêtez de tourner. » Le caméraman a alors posé la caméra sur la table et j’ai continué à l’interroger : « Pourquoi arrêter ? ». Nous avons alors eu un échange assez édifiant dans lequel il nous a clairement affirmé : « Je ne suis pas autorisé à m’exprimer sur des questions qui sortent du cadre prévu, etc. » Durant cet échange, la caméra posée sur la table a continué à tourner. In fine, je n’ai pas utilisé cet entretien dans le film parce qu’on est obligé de se limiter et donc de faire des choix.

Cet homme ne m’a rien appris mais son comportement m’apprend quelque chose et il apprend au spectateur que l’idée de la comparaison avec l’Allemagne de l’Ouest, obsession de tout le monde en RDA à l'époque, était tabou. Nous avons acheté les droits de Der Schwarze Kanal, qui était une émission de propagande est-allemande censée contrer la télévision ouest-allemande très regardée en RDA. J’ai réalisé un entretien avec l’animateur de cette émission mais la zone où nous étions près de Dresde était la seule région de RDA à ne pas recevoir la télévision ouest-allemande, on appelait ses habitants « les aveugles ». Vous voyez la difficulté à accéder à des sources dans des régimes non libres, mais aussi la difficulté de maintenir un pays sous cloche, alors qu’une grande partie de la population a accès à la radio et la télévision de l’Ouest. Nous avons conservé l’entretien sur l’émission de propagande, mais comme je vous l'ai dit, nous n’avons pas conservé la séquence avec le syndicaliste. Elle figure cependant dans les archives !

Autre anecdote révélatrice du making of, en Roumanie. Nous avons filmé le canal du Danube, une réalisation dont le régime était très fier. Le canal a en réalité été construit par des prisonniers. Nous savions que pour nous y rendre, une des routes, a priori moins praticable que les autres, longeait le camp des prisonniers. Nous avons persuadé le chauffeur de prendre cette route. Lorsque nous avons approché du camp, nous lui avons demandé de ralentir en prétextant que notre assistante se sentait mal. Tom Roberts avait posé sa caméra et il filmait le camp de notre minibus. Cela nous a permis ensuite de montrer par qui et dans quelles conditions a été construit le canal du Danube. Il faut sans cesse savoir improviser, s’adapter aux circonstances.

Un autre exemple. Nous sommes en 1987, je dois enregistrer un commentaire devant le palais de Ceaucescu. Notre accompagnateur, qui me surveille constamment, est bien sûr présent comme il l'est dans tous ces pays. Je me place à trois mètres de lui et je déclame à trois reprises les mêmes banalités sur l'économie roumaine, les récoltes, le prochain congrès du parti, bref, n'importe quoi.

Un autre exemple. Nous sommes en 1987, je dois enregistrer un commentaire devant le palais de Ceaucescu. Notre accompagnateur, qui me surveille constamment, est bien sûr présent comme il l'est dans tous ces pays. Je me place à trois mètres de lui et je déclame à trois reprises les mêmes banalités sur l'économie roumaine, les récoltes, le prochain congrès du parti, bref, n'importe quoi.

Je répète mon discours une fois, dix fois, tout le monde s’impatiente mais on me dit : « Allez, refais-le encore une fois ». Le caméraman, le preneur de son, tout le monde râle. Mon accompagnateur-surveillant commence lui aussi à en avoir assez. Je fais mine de râler à mon tour : « Ce n’est pas possible. Qu'est ce qui n'allait pas cette fois ? ».

On décide donc de faire un dernier enregistrement mais cette fois en haut de l’escalier. Je gravis les marches et je me retrouve alors à bonne distance du surveillant et à ce moment-là, je prononce ma fameuse tirade : « Ceaucescu obviously must go. He is a disgrace to European civilization (Ceaucescu doit partir. il est une honte pour la civilisation européenne) » enregistrée devant le palais de Ceaucescu. Nous devions ainsi constamment nous adapter aux circonstances.

Vous l’avez dit, votre carnet d’adresses était bien rempli. Comment avez-vous choisi les personnes que vous avez interrogées ?

Mon carnet d’adresses était en effet fourni. J’avais également des assistants pour chacun des pays où nous sommes allés et ceux-ci m’ont aidé. Certaines personnes ne souhaitaient pas être interviewées mais dans la très grande majorité des cas, elles étaient d'accord. Lorsque nous ne parvenions pas à obtenir ce que l’on voulait, nous faisions appel aux locaux.

De même qu'il existait un samizdat, littéraire ou intellectuel, il existait aussi par exemple en Tchécoslovaquie, ce qu’ils appelaient le videozurnal, une entreprise dissidente qui filmait et qui diffusait des cassettes VHS. Ils ont filmé pour nous la scène d'une sociologue qui avait signé la Charte 77 et qui s'est retrouvée à laver les escaliers dans les immeubles à Prague. Elle est filmée en train de nettoyer et elle raconte la punition infligée à ceux qui émettent des opinions non conformes. Cette punition est donc de devoir travailler manuellement, vous êtes en quelque sorte « déclassé » dans la classe ouvrière, ce qui en dit long sur un régime qui se réclame de cette même classe ouvrière. Pour un public occidental pas forcément averti, voir que le travail en usine constitue une punition était une information intéressante. En Pologne, nous avons pu utiliser des vidéos d’actions de Solidarnosc. Vous voyez la diversité des sources auxquelles nous avons eu accès.

Quand les documentaires ont-ils été diffusés sur Channel Four ?

Ils sont passés à la fin de l’année 1988. Par conséquent, on peut vraiment dire qu’ils nous donnent une bonne idée du paysage avant la bataille. Un an avant la chute du Mur de Berlin, voici ce à quoi ressemblait les pays du « Bloc de l'Est ».

Nous avons réalisé une centaine d’entretiens et personne n'avait anticipé que le système s'effondrerait à si court terme. Je me suis beaucoup interrogé sur les raisons pour lesquelles les sciences sociales n'avaient pas anticipé la chute finale. Les sciences sociales n’ont rien prévu mais elles sont formidables pour, a posteriori, vous expliquer pourquoi ce qui s'est produit était inévitable.

Ce que j'ai essayé de montrer dans le film, ce n’était ni l'effondrement ni la fatigue mais la décomposition. On voyait la décomposition économique. Dans les années 1950, ces pays avaient des taux de croissance formidables, trente ans plus tard, ils sont dans la stagnation, ils sont au bout du rouleau et ils ne savent plus quoi faire alors que la stabilité politique dépend d’un « contrat social » tacite avec la société, fondé sur une amélioration du niveau de vie et sur ’accès à la consommation.

Chacun essayait de bricoler à sa façon. Les Hongrois, par l'ouverture et le marché ; les Polonais aussi et par l’ouverture sur les prêts occidentaux ; les Roumains au contraire par la fermeture, en serrant la vis encore davantage, en gérant la pénurie (lumières éteintes à 9 heures le soir, etc.). Chacun a géré cette situation mais la tendance générale était à l’épuisement du modèle économique, à l’épuisement de l'idéologie. Les rituels se poursuivaient, on a filmé le 1er mai à Berlin Est, on a filmé le congrès du Parti communiste en Roumanie mais on le sent, on le voit, seul demeure le rituel. Quand vous interrogez les gens, vous voyez que plus personne n'y croit. Il y a encore des pratiquants mais il n'y a plus de croyants. C'était assez frappant.

Le « socialisme réel », telle était l’appellation officielle du régime et que l’on peut définir en paraphrasant la formule de Hegel (« ce qui est rationnel est réel, ce qui est réel est rationnel ») : ce qui est réel est socialiste, ce qui est socialiste est réel. Vous êtes dans la définition même du conservatisme : ne touchons à rien.

Le « socialisme réel », telle était l’appellation officielle du régime et que l’on peut définir en paraphrasant la formule de Hegel (« ce qui est rationnel est réel, ce qui est réel est rationnel ») : ce qui est réel est socialiste, ce qui est socialiste est réel. Vous êtes dans la définition même du conservatisme : ne touchons à rien.

Nous décrivons aussi le déclin de l'emprise du Parti communiste sur la société. Les mécanismes de contrôle social sont grippés. Si vous comparez à ce que nous avons montré dans les deux premiers de nos films d'un système totalitaire, première mouture avec la mobilisation et la terreur, là, vous êtes dans la décomposition du post-totalitarisme qui ne mérite même plus l'appellation de totalitaire, nous sommes dans un autoritarisme très fatigué. Adam Michnik parlait de totalitarisme aux dents cassés.

Nous sommes aussi dans la décomposition de l'empire, de la mainmise de Moscou sur les pays dits « satellites ». Gorbatchev veut alors changer la gestion de la périphérie et il adopte alors ce que l’on a appelé la « doctrine Sinatra », My Way : « Choisissez votre voie, faites chacun comme vous voulez pour vous adapter au changement ». Si Ceaucescu veut continuer à verrouiller, il continue ; si les Hongrois veulent faire des réformes, qu’ils les fassent. Cette décomposition, nous la montrons dans le film mais il n'est pas dit, il est seulement parfois suggéré par certains qu’un tel système n'a pas d'avenir. C'est le message mais personne n'a anticipé que le système allait s'écrouler brutalement comme cela est arrivé un an plus tard. Ni les sciences sociales ni les élites politiques occidentales n'avaient anticipé que le système allait s'effondrer. Nos interlocuteurs, au moins, nous donnaient les clefs pour comprendre la décomposition du système, accélérée par la tardive tentative de réforme et surtout l’abandon explicite du recours à la force. Mais personne ne prévoyait que l’effondrement était imminent.

Après 1989, on nous a demandé si nous souhaitions ajouter une partie sur une happy end. Personnellement, j’étais plutôt réservé parce que tout d’abord, tout le monde s’était rué sur place, il y avait pléthore de reportages et j’étais moi-même occupé à faire autre chose : étudier les transitions des pays d'Europe centrale et orientale vers la démocratie. De toute façon, je trouvais que cela serait une démarche fausse. J’aurais ajouté une happy end à une histoire qui avait sa propre logique et qui reste intéressante de ce point de vue. En revanche, nous pourrions aujourd’hui reprendre la route, retourner sur les lieux explorés à la veille de 1989 pour rendre compte non plus de l’avènement de la démocratie mais de sa régression. Expliquer en quoi l’autre Europe est aujourd’hui autrement « autre ».

Où sont aujourd’hui les archives de 'The Other Europe' ? Quel sera leur devenir ? Quels matériaux sont d'ores et déjà accessibles au public ou qui le seront prochainement ?

Les archives prennent de la place. L'Imperial War Museum s’est interrogé sur la conservation de ces choses qui datent de plus de trente ans et que personne n’a utilisé. Qu’en faire ? Peut-on les vendre ? Certaines institutions ou universités achètent des archives comme le Hoover Institute de Stanford dont c’est la vocation. Ils les rendent ensuite accessibles aux chercheurs mais cependant, dans ce cas les archives déménagent aux Etats-Unis.

Je souhaitais que ces archives restent en Europe, et même si possible en Europe centrale. J'ai eu la chance de tomber sur la bonne personne (elle avait vu et aimé les films) aux archives du Imperial War Museum à Londres où étaient conservées les bandes et comme je siège au conseil de la Bibliothèque Vaclav Havel à Prague, je n'ai aucun mal à les persuader que ça serait bien que ça se fasse sous les auspices de la bibliothèque Havel en partenariat avec les archives du cinéma tchèque qui tous deux sont en capacité de stocker ces nouvelles archives. Tout cela est réalisé en partenariat avec des institutions d’autres pays d'Europe centrale, avec une subvention du Fonds de Visegrad et une autre de la représentation de l'Union européenne à Prague. Il y a donc des institutions polonaises, hongroises, allemandes, etc. qui sont impliquées et en train de récupérer des documents qui concernent leur pays.

C’est pour moi une grande satisfaction, non seulement parce que les archives sont sauvées mais parce qu’elles vont être désormais numérisées et disponibles et elles peuvent maintenant être utilisées par les chercheurs ou à des fins pédagogiques.

A l’été 2020, j'ai donné une conférence pour des professeurs de lycée en République tchèque sur la façon dont on peut utiliser ces archives pour enseigner l’histoire de l’Europe contemporaine. Le champ des possibilités est considérable. Parmi la longue liste de personnalités que j'avais interrogées, malheureusement la plupart ne sont plus là. C'est là aussi où l'on voit l'intérêt de l’archive. Nous rendons accessible dans toute leur longueur les entretiens que nous avons réalisés à une période où la plupart des personnalités interviewées n’avaient pas accès à la sphère publique.

Les entretiens sont tous sous-titrés en anglais ?

Les entretiens sont en langue originale, par exemple dans l’entretien que j’ai réalisé avec Lech Walesa, celui-ci parle polonais et l’entretien est sous-titré en anglais. Nous disposons des sous titres anglais pour la partie des entretiens utilisés dans le film, mais l’ensemble des entretiens ont été traduits. Nous disposons donc de la traduction et de la transcription de l’ensemble des entretiens.

Vous ne pourriez plus réaliser ces interviews aujourd'hui. Beaucoup de dissidents ou d'opposants mais aussi des gens qui appartenaient au système, des écrivains des artistes sont décédés. Je pense que ces entretiens peuvent être aussi une source complémentaire pour ceux qui feront l'histoire de cette période. Je crois que cela justifie qu'un universitaire se soit lancé dans une telle aventure.

Ce documentaire a donc constitué une façon inédite de travailler pour vous.

Oui mais il existe quand même eu un lien entre le film et le livre. Le film est une construction intellectuelle où il a fallu assembler les éléments du puzzle. Le livre, comme le film s'appelait The Other Europe (London: Weidenfeld and Nicholson, 1988)[4]Edition française : Jacques Rupnik, L'Autre Europe. Crise et fin du communisme, Odile Jacob, 1990. . J'ai écrit le livre immédiatement, dans la foulée du film, utilisant deux années de terrain et la centaine d’entretiens réalisés. Le livre devait sortir en même temps que le film. Les délais étaient donc très courts. Heureusement dans un sens vu ce qu'il s’est passé dans les mois suivants. C’est peut-être ce que j’ai écrit de mieux, je l’ai fait d’une traite, sans me retourner. J'avais tout en tête. La structure est la même que celle du film. J’ai passé deux ans sur le terrain sans que cela coûte un centime au CERI et j'ai pu faire un livre qui reste aujourd’hui sur la reading list des bonnes universités anglaises et américaines.

Quel avenir pour les archives ?

Les archives sont disponibles et utilisées par les institutions intéressées. Chacune privilégie celles concernant son pays tout en pouvant aussi les intégrer à une perspective régionale.

A Prague, la Bibliothèque Havel a organisé dans un cinéma un événement pour le 30e anniversaire de la « révolution de velours » autour du retour des archives. Ils ont diffusé la première partie du film qui a été suivie d’extraits de certains entretiens. Ils ont commencé par Vaclav Havel bien sûr. Cette projection a été suivie d’un débat avec la salle, des jeunes qui n’étaient pas nés en 1989, des étudiants de l’Ecole de cinéma FAMU. Les uns découvrent leur passé (et leur ignorance !), d’autres relancent les débats mémoriels sur l’ancien régime… Un concours de circonstances a permis que l’on redonne une seconde vie au film et surtout à ces archives, mais c’est avant tout à cette génération ’89 que s’adresse l’accès aux archives de The Other Europe.

Je crois que l'un des intérêts majeurs de revenir sur tout cela réside dans la question suivante : comment mène-t-on une recherche dans des régimes autoritaires ? Notre collègue Fariba Adelkhah est aujourd’hui en résidence surveillée après avoir été en prison à Téhéran pour avoir seulement voulu faire son travail de chercheure. Celui-ci comporte des difficultés spécifiques et des risques.

J'étais conscient de ces risques qui existaient à l’époque tout au long du voyage, même s’ils n’étaient pas du même ordre que ceux encourus par notre collègue en Iran. Quand vous arrivez à l'aéroport de Varsovie en 1987, deux policiers vous attendent. Tout le monde débarque, vous êtes soumis à une fouille totale et on vous confisque tous les livres et les publications que vous possédez. J’ai gardé la liste ! Ce n'était pas le pire mais vous êtes sans cesse sous pression. A minuit, on vient frapper à la porte de votre chambre d’hôtel, soit-disant « juste pour vérifier que vous êtes bien là ». Dès l'arrivée, on vous a à l'œil. Lorsque vous quittez le pays, c’est la même chose. Vous êtes retenu, fouillé et soumis à un interrogatoire. Votre avion est bloqué et finalement il part avec quarante minutes de retard. Tout cela simplement pour vous intimider, dans l’un des pays qui était considéré alors comme l’un des plus ouverts de la région.

Quand on ne peut filmer, interroger les gens librement, le documentaire est une tentative de reconstruire une image de la réalité qui est, bien entendu, contestable. Celle-ci a d’ailleurs été sinon contestée du moins débattue quand le film est sorti. Quelques critiques ont exprimé des réserves : je ne donnais pas suffisamment de perspective à la réforme voire au renouveau du système de Gorbatchev.

J'avais sans doute tort sur les intention de Gorbatchev mais ils se trompaient également. Je n’avais pas prévu l’imminence de la fin mais ils ne l’avaient pas davantage fait en se focalisant sur le personnage de Gorbatchev. Ils voyaient le rénovateur, je voyais le déconstructeur. Ils misaient sur la réforme alors que je pensais que le système était trop vermoulu pour être réformé. Je leur disais : « Vous arrivez vingt ans trop tard. Au moment du Printemps de Prague de 1968, oui, peut-être cela aurait peut-être été possible ou du moins plausible, mais aujourd’hui, cela ne l’est plus. C’est le prix des chars à Prague. Il faut distinguer entre l’utopie, la quête voire la possibilité en 1968 d’ une « troisième voie », un espoir de changement associé au « socialisme à visage humain », et l’illusion : l’idée que ce projet de transformation démocratique puisse être mené à bien par le Parti communiste soviétique, même avec Gorbatchev. Vingt ans plus tard, c’était trop tard.

Propos recueillis par Corinne Deloy

Photo 1 - Jacques Rupnik, perchiste en Pologne (1987)

Photo 2 - Au cimetière juif de Prague (1988)

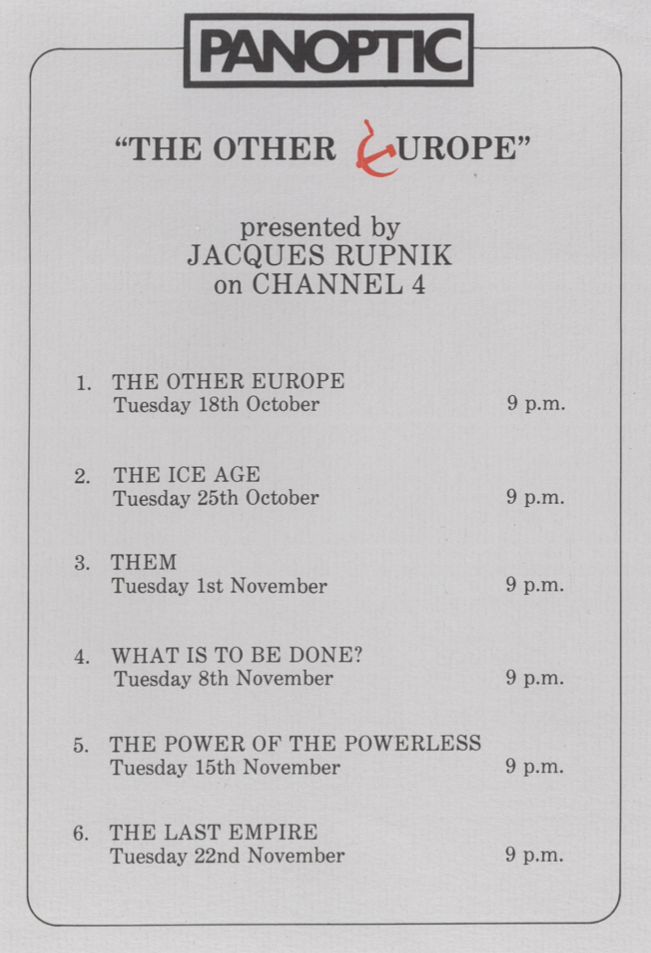

Photo 3 - Programme de diffusion des six parties du documentaire

Photo 4 - Avec Jacek Kuron, figure de l'opposition polonaise, fondateur en 1976, du KOR (Comité de défense des ouvriers) (Pologne, 1987)

Photo 5 - Devant l'usine à Csepel, banlieue de Budapest, ultime bastion de la résistance, pendant l'écrasement par les chars soviétiques de la révolution hongroise de 1956.

Photo 6 - Devant la statue de Lénine (Roumanie 1988)

Photo 7 - Devant le monument d’un tank soviétique, arrivé en mai 1945 (Berlin-Est 1987)

Notes

| ↑1 | Emission d'investigation journalistique diffusée sur la chaîne publique BBC One, à 20h30 chaque lundi. |

|---|---|

| ↑2 | J'ai été recruté à la BBC comme researcher. Le BBC World Service, qui diffuse en quarante langues depuis les années 1920, possédait un service de recherche spécialisé sur le monde soviétique (Current Affairs Research & Information Service) qui rassemblait des archives qui remontaient à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui constituaient une source remarquable. Mon domaine était l'Europe de l'Est (pas l'URSS), je devais à partir de la presse de ces pays que je lisais, des écoutes radio dont les transcriptions arrivaient chaque matin sur mon bureau, des journaux communistes tels que L'Unita (organe du PCI), et de diverses autres sources allant du samizdat aux dépêches des agences de presse, etc, rédiger des notes. Il n'y avait ni internet ni fax, aucune communication libre avec ces pays, faut-il le rappeler. Je rédigeais des notes background et je faisais une ou deux fois par semaine un commentaire sur les développements en Europe de l'Est. Je suis arrivé dans le service au début du mois de janvier 1977, le jour du lancement de la Charte 77 à Prague, ce fut inévitablement mon premier papier. D'où mon sobriquet parmi les dissidents : "Notre homme à la BBC". |

| ↑3 | Jacques Rupnik est né à Prague et il a également été conseiller de l'ancien président de la République tchèque Vaclav Havel durant sa présidence. |

| ↑4 | Edition française : Jacques Rupnik, L'Autre Europe. Crise et fin du communisme, Odile Jacob, 1990. |

POUR EN SAVOIR PLUS

– Site de The Other Europe

– Présentation par Jacques Rupnik du projet de digitalisation des entretiens des documentaires de The Other Europe, octobre 2020.

– Press release The Other Europe

– Discours de Jacques Rupnik à la bibliothèque Vaclav Havel de Prague, 11 mai 2021